De fil en défilé

De fil en défilé

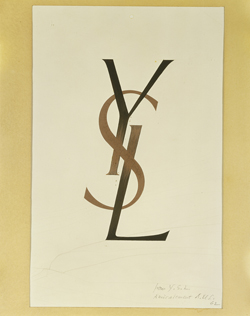

Dans l'écrin du Petit Palais s'expose jusqu'au 29 août l'oeuvre d'une vie de style et de création, celle d'Yves Saint-Laurent (1936-2008), grand couturier novateur et influent. L'étendue de son talent s'offre ici grâce au travail des commissaires généraux, tous deux historiens de la mode, Florence Müller et Farid Chenoune, qui ont fouillé les impressionnantes collections de la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent pour y choisir, parmi les quelque 5000 vêtements qui y sont conservés, les 307 trésors que récèle l'exposition. Plongée flamboyante dans l'univers du maître de l'élégance à la française, comme un hommage à ce génie disparu il y a bientôt deux étés.

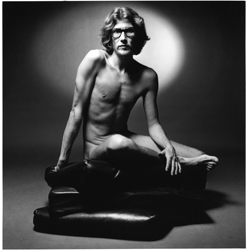

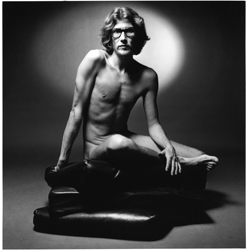

Une main sur le visage, Yves Saint-Laurent regarde d'un oeil inquiet, à la fois caché et bien présent, sur un cliché pris par Irving Penn en 1983, qui se présente ainsi aux portes de son univers. Il s'agit bien du labeur d'une vie dans l'enceinte du Petit Palais, car c'est dès ses 18 ans, en 1954, que Saint-Laurent s'inscrit à l'école de la Chambre syndicale de la Haute Couture à Paris. Il entre chez Christian Dior comme assistant l'année suivante, avant de prendre sa succession deux saisons plus tard. Point de départ du parcours, la collection

Trapèze, en 1958, pose l'élégance avant tout. Robe de jour en lainage gris ou robe de coktail de tulle noir, les tenues dessinent de la taille au genou la forme géométrique qui a donné son nom à la collection, et libère ainsi le mouvement. La pureté des lignes illumine les coupes des tenues qui s'alignent ensuite. Tailleurs-jupes ou tailleurs-pantalons, mais aussi cabans d'un côté et sahariennes de l'autre... autant de créations qui deviennent de véritables marques de fabrique de "

ce couturier de l'harmonie et de l'équilibre, ni minimaliste froid, ni baroque extravagant", comme l'explique Florence Müller. "

Retourner aux sources de l'oeuvre" était par ailleurs l'un des objectifs de l'exposition, et les vêtements qui s'offrent au regard dès ces premières salles posent les jalons de la démarche d'Yves Saint-Laurent : habiller le corps des femmes non pour le dissimuler, mais pour le sublimer.

Les photographies de mode de

Helmut Newton (

lire notre article consacré à la Helmut Newton Foundation, à Berlin) et Jean-Loup Sieff, où posent mannequins et stars de cinéma, écrivent en noir et blanc une histoire de mode, de luxe et de glamour sur les murs du Petit Palais. Une histoire de femmes, aussi. Dès 1961, date de l'inauguration avec Pierre Bergé de la maison de couture Yves Saint-Laurent, le travail du créateur nourrit une nouvelle image de la femme, plus libre mais tout aussi féminine : "

Dès l'ouverture de sa maison de couture, souligne Pierre Bergé

, Saint-Laurent a voulu se situer au milieu des femmes de son temps.

La femme Saint-Laurent est une femme qui travaille, qui conduit sa voiture, qui a sa destinée en main." Ces nouvelles icônes, au premier rang desquelles Catherine Deneuve, incarnent cette femme moderne en revêtant bien sûr les créations du couturier. Une salle entière est ainsi dédiée à l'actrice de

Belle de jour, qui a essayé toutes les audaces émergeant du cerveau du créateur, quant un espace plus loin rend hommage à toutes les autres femmes, célèbres - s'expose ainsi un ensemble du soir, cardigan brodé, blouse de mousseline et pantalon de flanelle commandé par Lauren Bacall en 1973 - ou non, qui eurent la chance de se parer de ses ouvrages. La création

d'Yves Saint-Laurent rive gauche en 1966 marque en effet un tournant : pour la première fois, un couturier propose sous son nom une marque de prêt-à-porter, rendant ainsi ses créations accessibles.

Dans un panorama à la fois historique et thématique parcourant quarante années de créations, des moments forts se profilent, parfois audacieux, parfois polémiques, comme la collection 40 de l'été 1971, rétro, sophistiquée et glamour qui choque si violemment la presse de l'époque. Cette collection controversée, comme l'explique Florence Muller, "

n'a pas plu sur le moment mais, on l'a compris par la suite, a ouvert tout un champ nouveau d'expression dans la mode avec cette  thématique rétro, nostalgique et en même temps très moderne

thématique rétro, nostalgique et en même temps très moderne." Yves Saint Laurent explore, crée, imagine autour du corps féminin. Il réfléchit notamment à cette époque aux effets de transparence qui mettent en valeur le corps. Et tant pis si l'opinion s'en formalise. Devenue une icône, il sera le premier artiste vivant à être exposé au Metropolitan Museum of Art à New York en 1983. Nathalie Crinière, scénographe à qui l'on devait déjà l'exposition

Yves Saint Laurent au Musée des Beaux-Arts de Montréal en 2008, propose ici une diversité d'espaces qui suit l'arc-en-ciel des thématiques proposées tout au long du parcours. Chaque instant est une nouvelle saveur. Dans la salle de bal trônent ainsi avec superbe des robes du soir plus fastueuses les unes que les autres en un scintillement de couleurs qui contraste avec le mur du fond, noir, qui met en scène l'évolution du smoking par des modèles accrochés du sol au plafond. Ce mur de smokings vaut manifeste pour le créateur qui, depuis le premier modèle de 1966, l'a décliné sous toutes les formes. Ce vêtement d'homme "

a permis aux femmes d'exprimer et leur féminité et leur sensualité", rappelle Pierre Bergé.

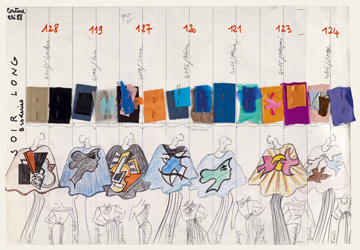

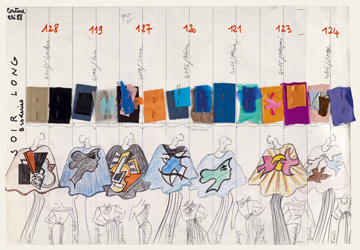

La simplicité des robes en drapés de mousseline provenant de son dernier défilé et suspendues au milieu d'échantillons de tissus épinglés sur des feuilles de classeur, immense nuancier tel une palette de couleurs que les miroirs placés au plafond semblent poursuivre à l'infini, révèlent la minutie du travail de l'artiste, sa recherche constante et audacieuse sur la couleur. Ailleurs, dans l'exubérance des salles cosmopolites, toutes les cultures se mélangent et se heurtent dans un défilé de créations plus originales les unes que les autres.

Les couleurs et les textures s'entremêlent dans des juxtapositions raffinées et audacieuses comme pour cet ensemble du soir datant de 1976 où le boléro de velours se dépose délicatement sur une blouse de mousseline laissant s'échapper avec splendeur une longue jupe bleu de Prusse. Ou cette robe des tropiques de 1967 en twill de soie imprimé dont le bustier brodé en perles joue sur des effets de transparence, d'une élégance surprenante.

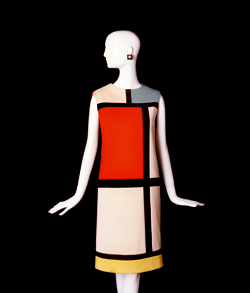

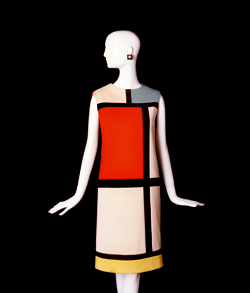

De Marcel Proust à Marilyn Monroe, en passant par Jean-Auguste-Dominique Ingres ou Maria Callas, l'oeuvre d'Yves Saint-Laurent est peuplée de ce qu'il nomme ses "

fantômes esthétiques", sources d'inspiration échappées de la peinture, mais aussi de la littérature, du théâtre ou du cinéma. La mode comme un art, c'est ce qu'imposent les tissus découpés, cousus, taillés du créateur français. Rien d'étonnant alors à ce qu'il ait payé son tribut aux artistes qui l'ont précédés, dessinant des tenues inspirées par René Magritte, Pablo Picasso ou Piet Mondrian. Des colombes s'appliquent ainsi sur la robe de mariée de tulle blanc en hommage à Georges Braque en 1988 ; ailleurs, des motifs rappellent Pierre Bonnard ou Henri Matisse. "

Mon propos, disait-il

, n'a pas été de me mesurer aux Maîtres, tout au plus de les approcher et de tirer les leçons de leur génie." Jusqu'à imposer le sien.

De fil en défilé

De fil en défilé Les photographies de mode de Helmut Newton (lire notre article consacré à la Helmut Newton Foundation, à Berlin) et Jean-Loup Sieff, où posent mannequins et stars de cinéma, écrivent en noir et blanc une histoire de mode, de luxe et de glamour sur les murs du Petit Palais. Une histoire de femmes, aussi. Dès 1961, date de l'inauguration avec Pierre Bergé de la maison de couture Yves Saint-Laurent, le travail du créateur nourrit une nouvelle image de la femme, plus libre mais tout aussi féminine : "Dès l'ouverture de sa maison de couture, souligne Pierre Bergé, Saint-Laurent a voulu se situer au milieu des femmes de son temps. La femme Saint-Laurent est une femme qui travaille, qui conduit sa voiture, qui a sa destinée en main." Ces nouvelles icônes, au premier rang desquelles Catherine Deneuve, incarnent cette femme moderne en revêtant bien sûr les créations du couturier. Une salle entière est ainsi dédiée à l'actrice de Belle de jour, qui a essayé toutes les audaces émergeant du cerveau du créateur, quant un espace plus loin rend hommage à toutes les autres femmes, célèbres - s'expose ainsi un ensemble du soir, cardigan brodé, blouse de mousseline et pantalon de flanelle commandé par Lauren Bacall en 1973 - ou non, qui eurent la chance de se parer de ses ouvrages. La création d'Yves Saint-Laurent rive gauche en 1966 marque en effet un tournant : pour la première fois, un couturier propose sous son nom une marque de prêt-à-porter, rendant ainsi ses créations accessibles.

Les photographies de mode de Helmut Newton (lire notre article consacré à la Helmut Newton Foundation, à Berlin) et Jean-Loup Sieff, où posent mannequins et stars de cinéma, écrivent en noir et blanc une histoire de mode, de luxe et de glamour sur les murs du Petit Palais. Une histoire de femmes, aussi. Dès 1961, date de l'inauguration avec Pierre Bergé de la maison de couture Yves Saint-Laurent, le travail du créateur nourrit une nouvelle image de la femme, plus libre mais tout aussi féminine : "Dès l'ouverture de sa maison de couture, souligne Pierre Bergé, Saint-Laurent a voulu se situer au milieu des femmes de son temps. La femme Saint-Laurent est une femme qui travaille, qui conduit sa voiture, qui a sa destinée en main." Ces nouvelles icônes, au premier rang desquelles Catherine Deneuve, incarnent cette femme moderne en revêtant bien sûr les créations du couturier. Une salle entière est ainsi dédiée à l'actrice de Belle de jour, qui a essayé toutes les audaces émergeant du cerveau du créateur, quant un espace plus loin rend hommage à toutes les autres femmes, célèbres - s'expose ainsi un ensemble du soir, cardigan brodé, blouse de mousseline et pantalon de flanelle commandé par Lauren Bacall en 1973 - ou non, qui eurent la chance de se parer de ses ouvrages. La création d'Yves Saint-Laurent rive gauche en 1966 marque en effet un tournant : pour la première fois, un couturier propose sous son nom une marque de prêt-à-porter, rendant ainsi ses créations accessibles. thématique rétro, nostalgique et en même temps très moderne." Yves Saint Laurent explore, crée, imagine autour du corps féminin. Il réfléchit notamment à cette époque aux effets de transparence qui mettent en valeur le corps. Et tant pis si l'opinion s'en formalise. Devenue une icône, il sera le premier artiste vivant à être exposé au Metropolitan Museum of Art à New York en 1983. Nathalie Crinière, scénographe à qui l'on devait déjà l'exposition Yves Saint Laurent au Musée des Beaux-Arts de Montréal en 2008, propose ici une diversité d'espaces qui suit l'arc-en-ciel des thématiques proposées tout au long du parcours. Chaque instant est une nouvelle saveur. Dans la salle de bal trônent ainsi avec superbe des robes du soir plus fastueuses les unes que les autres en un scintillement de couleurs qui contraste avec le mur du fond, noir, qui met en scène l'évolution du smoking par des modèles accrochés du sol au plafond. Ce mur de smokings vaut manifeste pour le créateur qui, depuis le premier modèle de 1966, l'a décliné sous toutes les formes. Ce vêtement d'homme "a permis aux femmes d'exprimer et leur féminité et leur sensualité", rappelle Pierre Bergé.

thématique rétro, nostalgique et en même temps très moderne." Yves Saint Laurent explore, crée, imagine autour du corps féminin. Il réfléchit notamment à cette époque aux effets de transparence qui mettent en valeur le corps. Et tant pis si l'opinion s'en formalise. Devenue une icône, il sera le premier artiste vivant à être exposé au Metropolitan Museum of Art à New York en 1983. Nathalie Crinière, scénographe à qui l'on devait déjà l'exposition Yves Saint Laurent au Musée des Beaux-Arts de Montréal en 2008, propose ici une diversité d'espaces qui suit l'arc-en-ciel des thématiques proposées tout au long du parcours. Chaque instant est une nouvelle saveur. Dans la salle de bal trônent ainsi avec superbe des robes du soir plus fastueuses les unes que les autres en un scintillement de couleurs qui contraste avec le mur du fond, noir, qui met en scène l'évolution du smoking par des modèles accrochés du sol au plafond. Ce mur de smokings vaut manifeste pour le créateur qui, depuis le premier modèle de 1966, l'a décliné sous toutes les formes. Ce vêtement d'homme "a permis aux femmes d'exprimer et leur féminité et leur sensualité", rappelle Pierre Bergé.  Les couleurs et les textures s'entremêlent dans des juxtapositions raffinées et audacieuses comme pour cet ensemble du soir datant de 1976 où le boléro de velours se dépose délicatement sur une blouse de mousseline laissant s'échapper avec splendeur une longue jupe bleu de Prusse. Ou cette robe des tropiques de 1967 en twill de soie imprimé dont le bustier brodé en perles joue sur des effets de transparence, d'une élégance surprenante.

Les couleurs et les textures s'entremêlent dans des juxtapositions raffinées et audacieuses comme pour cet ensemble du soir datant de 1976 où le boléro de velours se dépose délicatement sur une blouse de mousseline laissant s'échapper avec splendeur une longue jupe bleu de Prusse. Ou cette robe des tropiques de 1967 en twill de soie imprimé dont le bustier brodé en perles joue sur des effets de transparence, d'une élégance surprenante.