Le chat et la souris

Ce n'est pas un hasard si le fruit de la dernière collaboration entre la Tate Modern de Londres et le San Francisco Museum of Modern Art prend place dans le pays dont le nombre de caméras de surveillance bat régulièrement de nouveaux records. Jusqu'au 3 octobre, avec Exposed : Voyeurism, Surveillance and the Camera, le musée d'art contemporain londonien se penche sur un phénomène qui a subrepticement envahi nos quotidiens : l'appareil photographique et toutes ses variantes permet de prolonger le regard humain, mais surtout d'amplifier la curiosité. Emissions de télé-réalité, vidéos sur You  Tube, clichés pris à partir de portables puis publiés sur la toile, caméras surveillant faits et gestes de clients au supermarché ou à la banque... "Sommes-nous devenus une société de voyeurs ?", s'interroge la co-commissaire de l'exposition, Sandra S. Philipps. Plus de 250 instantanés et installations vidéos datant des années 1870 à nos jours, d'artistes connus comme d'amateurs, invitent à explorer cette question au quatrième étage de l'ancienne centrale électrique.

Tube, clichés pris à partir de portables puis publiés sur la toile, caméras surveillant faits et gestes de clients au supermarché ou à la banque... "Sommes-nous devenus une société de voyeurs ?", s'interroge la co-commissaire de l'exposition, Sandra S. Philipps. Plus de 250 instantanés et installations vidéos datant des années 1870 à nos jours, d'artistes connus comme d'amateurs, invitent à explorer cette question au quatrième étage de l'ancienne centrale électrique.

Qui n'a jamais été tenté de reluquer le profil d'une lointaine connaissance sur le réseau social

Facebook ? Qui n'a pas feuilleté

Gala dans la salle d'attente d'un cabinet médical, à contre-coeur et à titre informatif (naturellement) ? Qui ne s'est pas laissé aller à épier les passants depuis son balcon ou sa fenêtre ? Le besoin de guigner, de faire siens les détails qui rythment l'intimité d'un autre, de savourer le plaisir coupable d'être témoin de ce qui n'est pas destiné à être vu, est vieux comme le monde. En cela, l'appareil créé par Louis-Jacques-Mandé Daguerre à la fin des années 1830, depuis appelé daguerréotype, n'a pas inventé le regard intrusif, objet de l'exposition présentée à Londres depuis fin mai. Toutefois, les inventions technologiques qui ont suivi depuis la plaque d'argent polie originelle ont considérablement altéré notre façon de voir et de fixer le regard.

Dans son introduction à l'exposition, le co-commissaire Simon Baker explique comment "

la photographie, et surtout l'acte de la prendre, met au défi les notions d'intimité et de propriété car, par nature, elle est envahissante, abusive, que ce soit par intention ou par effet". Ainsi, surtout depuis l'apparition de l'appareil Kodak en 1888 qui transforme un passe-temps aristocratique coûteux en une industrie d'importance sans cesse grandissante, les définitions de

respect, de vulnérabilité et de sécurité ont évolué. Le dispositif de prise de vue rendu plus maniable, la photographie quitte le cadre molletonné du studio pour faire ses premiers pas dans la rue et saisir la flânerie des passants, les rêveries auxquelles donnent lieu les transports en commun ou les mimiques fugaces d'inconnus. La présence d'une absence poétique se dégage de ces clichés pris subrepticement, que ce soit par Walker Evans (1903-1975) dans les années 1930 dans le métro new yorkais, ou par Harry Callahan (1912-1999), vingt ans plus tard. De nature timide, ce dernier photographiait de loin des "

femmes perdues dans leurs pensées".

Avec l'industrialisation du médium photographique à la fin du XIXe siècle, le vocabulaire de la chasse fait son apparition. Le mot anglais "

snapshot", pour désigner les clichés pris par les nouveaux appareils Kodak, décrit bien le fait de tirer rapidement sur une cible qui n'apparaît que brièvement. En anglais, comme en français, le terme "prendre" / "take" associé à un instantané ne laisse pas de doute sur l'aspect intrusif du regard à travers l'objectif. Un journaliste, amusé par les hordes d'amateurs qui s'en vont arpenter les rues de New York à la recherche d'un trophée mémorable, écrit à ce sujet en 1890 dans le

New York Times : "

Des visites guidées sont désormais organisées par les membres de la Société de Photographes Amateurs afin d'obtenir des négatifs fraîchement réalisés de localités pittoresques (...). Il y a une certaine rivalité entre ces chevaliers de l'appareil photographique pour saisir de rares spécimens." La métaphore filée de la chasse se poursuit avec l'ancêtre du flash : il s'agit littéralement d'un pistolet fonctionnant avec un mélange de magnésium et de poudre surprenant d'innocentes victimes. Non seulement l'appareil photographique immobilise ce qui était accessible à l'oeil nu, mais montre davantage.

Pour Jacob Riis (1849-1914), immigrant américain, le médium photographique est ainsi un moyen de témoigner. Savamment équipé, Riis s'enfonce dans les bas-fonds de New York pour saisir la misère de ses habitants. Tassés les uns sur les autres dans une baraque exiguë, les travailleurs, sur un cliché de 1889, paraissent tellement épuisés par leur labeur, l'alcool et le désespoir, qu'ils notent à peine la présence du photographe venu dénoncer leur situation. Dans le même esprit, Lewis Wickes Hine (1874-1940) répond à une commande du Comité National pour le Travail des Enfants. Souvent pris sans l'autorisation du patron d'usine, les instantanés de Hine livrent un témoignage inédit, pour l'époque, des frêles créatures qui se faufilent entre les métiers à tisser pour assister leurs familles. De fait, ce qui peut être alors taxé de voyeurisme - les clichés de Riis, par exemple, sont montrés lors de projections publiques à l'aide de projecteurs - constitue en réalité la naissance du genre documentaire en photographie. Par la suite, Henri Cartier-Bresson (1908-2004) se prendra d'affection pour les prostitués de Mexico dont il figera les traits exagérément maquillés et le sourire lascif en 1934. Le documentariste justifie sa démarche voyeuriste au nom d'un objectif noble, prétextant vouloir informer et dévoiler ce qui est habituellement ou volontairement caché. Aussi lui faut-il régir avec adresse la tension entre la conscience d'intrusion forcée et la pudeur digne des vies observées dans l'intimité.

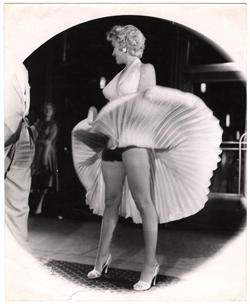

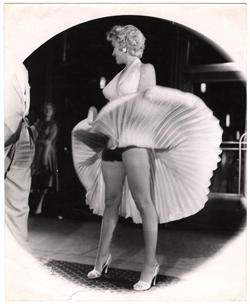

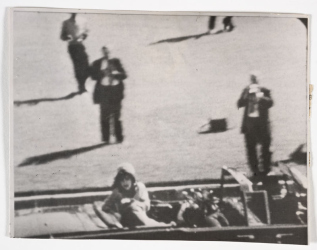

La question de la légitimité du privé rendu public par le biais de l'objectif se pose avec plus d'acuité pour les images de célébrités, parmi lesquelles, en premier lieu, la comtesse de Castiglione qui, de 1856 à 1895, s'est faite photographier quelque quatre cents fois (!) par le photographe professionnel Pierre-Louis Pierson. Tantôt accoudée sur un buffet pour sécher une larme avec son mouchoir de dentelle blanche, tantôt cachant son visage à l'aide d'un masque, la comtesse flirte avec la frontière qui sépare le réel de la fantaisie pour construire une image publique digne de son rang. Mais ce qui reste maîtrisé à la fin du XIXe siècle s'emballe lorsque la prise d'instantanés ainsi que leur diffusion se banalise pour servir la soif d'intimité tout autant que d'immédiateté du grand public. Les masses guettent les détails du quotidien qui montreraient que les célébrités sont des gens "comme eux". Et l'enjeu, si une star souhaite maintenir sa popularité, est de garder intacte

cette illusion d'accessibilité. Marilyn Monroe (1926-1962) excelle dans l'art de se faire "

a good publicity", comme disent les britanniques, en se trémoussant avec délectation devant le regard avide de ses fans. Et c'est avec aplomb que l'actrice se laisse prendre par Weegee (1899-1968) lorsqu'un souffle d'air soulève sa robe plissée. Mais toutes ne parviennent à ce contrôle de leur image, à l'instar de Jacqueline Kennedy, pourchassée pendant plusieurs années par le paparazzo Ron Galella. A l'affût des faits et gestes de la veuve américaine, mariée à Onassis depuis 1968, le photographe oblige Jacky Kennedy à inventer une série de stratagèmes, qu'il doit à son tour déjouer. Et lorsqu'il la saisit alors qu'elle fuit l'objectif en courant, il intitule le cliché :

Qu'est-ce qui fait courir Jackie ? Central Park, NYC, 4 octobre 1971.

Tout autre est le cas de Nan Goldin, dont la

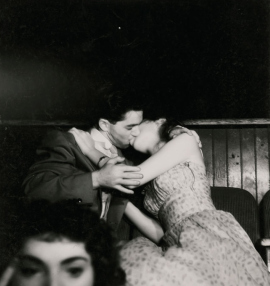

Ballade de dépendance sexuelle, projection sur fond musical d'images saisies entre 1979 et 2000, se dévoile au détour d'une salle faiblement éclairée. Clichés d'amis, amants, famille ou simples connaissances... L'artiste compose un diaporama intimiste d'un milieu excentrique, celui des bars et clubs de nuit de New York et de Boston. Mais elle n'y voit nul voyeurisme : "

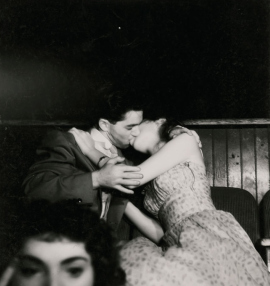

Il y cette idée répandue que le photographe est par nature voyeur, le dernier qu'on invite à une soirée. Mais je ne me tape pas l'incruste. Ça, c'est ma soirée. C'est ma famille, mon histoire." Déterminer la frontière entre ce qui viole impunément l'intimité d'un autre et ce qui relève de la production artistique est une question que chaque photographe exposé à la Tate Modern soulève. Si Goldin rejette en bloc l'étiquette voyeuriste, d'autres en jouent, à l'instar du Japonais Kohei Yoshiyuki qui, lors d'une ballade nocturne dans un parc, scrute avec un appareil à infrarouge le spectacle des couples s'adonnant à leurs ébats, tandis que des voyeurs s'efforcent discrètement de ne pas en perdre une miette. Sur les clichés, les regards se croisent - être vu pour l'exhibitionniste et voir pour le voyeur -, et Yoshiyuki devient bientôt leur égal : "

D'une certaine manière, l'acte de prendre des photographies est une forme de voyeurisme", concède-t-il. Par ricochet, le visiteur devient à son tour voyeur : si la présentation à la Tate Modern ne la reprend qu'en partie, l'installation initiale de cette série doit normalement se faire dans une salle entièrement noire, les clichés ne se révélant qu'à la lumière d'une lampe torche.

Plus loin encore dans le voyeurisme assumé, Sophie Calle s'emploie à déconstruire la notion de surveillance. Davantage que la prise de vue en soi, l'artiste française multiplie les expériences pour disséquer la démarche voyeuriste : elle suit ainsi un homme, croisé au hasard, pour documenter ses pérégrinations vénitiennes ; elle se fait femme de chambre dans un hôtel de luxe à Venise pour photographier les chambres que les clients occupent, tentant de lire les indices qu'ils laissent ; elle demande à sa mère d'engager un détective privé pour la suivre... Sur un mur blanc est ainsi retranscrit un premier niveau de narration, où Calle décrit la bana

lité de ses journées, de ses rencontres, insistant ici et là sur le détail bleu de ses chaussures ou l'embrassade tendre avec son père. Le regard descend ensuite vers les clichés noir et blanc pris par le détective - qui ne sait pas que Sophie Calle est consciente d'être suivie - assortis d'un récit sobre, elliptique, d'une objectivité quasi ubuesque aux vues de l'intimité partagée plus haut par l'observée même. Puis les récits se croisent, du moins dans le coeur de Sophie Calle qui s'éprend de cet homme qui la suit avec tant d'obstination...

La frontière entre art et voyeurisme cru s'amenuit plus encore lorsque le regard se voile de concupiscence. La section

Voyeurisme et désir est ainsi l'occasion de revenir sur un pilier de la pratique de la photographie depuis ses débuts : les plaisirs charnels et leurs secrets, comme dans ces rares clichés des années 1850 de modèles au sexe dévoilé mais au visage caché pour protéger leur identité. Sur le mur adverse, les

Dirty Windows ("fenêtres sales") de Merry Alpern, qui affichent bouts de corps, bribes de sensualité, fragments de convoitise sexuelle formant un tout plein d'une beauté ineffable. "

Généralement, on associe le voyeurisme sexuel à l'homme, explique la commissaire Sandra S. Philipps

. Mais l'oeuvre de Merry Alpern est particulièrement intéressante parce que c'est une femme qui suit avec indiscrétion les activités du bordel, situé dans l'immeuble d'en face." Il aura fallu attendre les années 1960-70 pour que la sexualité puisse pleinement éclater sur les instantanés comme un genre artistique en soi. A la Tate Modern, c'est l'oeuvre du photographe de mode Helmut Newton (1920-2004), dont la fondation à Berlin proposait une rétrospective jusqu'en mai (

lire notre article à ce sujet), qui incarne de façon éclatante cette crudité. Est ici exposé l'un des rares autoportraits de Newton lui-même, saisi dans un miroir pendant qu'il photographie une femme nue et que sa femme, Alice Springs, un léger sourire aux lèvres, observe la scène dont elle est à la fois actrice et spectatrice.

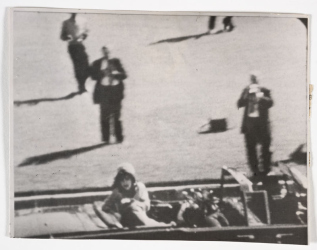

Précédée d'un corridor dédié à la relation entre des actes de violence et leur ancrage sur négatif - les clichés de conflits posant notamment l'éternelle question de l'empathie ou de l'anesthésie qu'elles provoquent devant cette surenchère de violence -, la dernière section, intitulée

Surveillance, se détache du parcours par ses atours glacés et la distance apparente des sujets. Se dressent ainsi sur les murs des prises de vue aériennes des alliés pendant la seconde guerre mondiale ou l'image agrandie des dommages

collatéraux de la guerre du Golfe, réalisée par Sophie Ristelhueber en 1992. Les commissaires estiment que "

la surveillance implique une distance, qu'elle soit visuelle ou physique - les satellites en sont un parfait exemple. En tant que telles, ces images sont illisibles." Et c'est de cette difficulté d'interprétation, liée à leur esthétique imprécise, que ces captures floues tirent leur force visuelle.

Les caméras de surveillance, comme des yeux invisibles pour scruter à l'abri des regards ou saisir des détails que la foule ne voit pas, sans que l'on sache qui est derrière l'appareil, constitueraient ainsi la quintessence du voyeurisme. D'aucuns choisissent d'en jouer et de s'approprier ces images, à l'instar d'Emily Jacir qui s'est rendue régulièrement, pendant plusieurs mois, près de la fontaine de Linz, en Palestine. Au fil des saisons, la fontaine se métamorphose, laissant les jets d'eau continus se déverser en été avant d'être recouverte l'hiver venu. Ces kilomètres de bandes vidéo enregistrées deviennent ainsi témoins du temps qui passe, et chaque arrêt sur image comme une coupe nette dans la durée. Chaque prise de vue est commentée tel un journal intime par Jacir qui, avec minutie, décrit son emplacement, sa position, son quotidien. Les derniers instants de la visite s'accordent ainsi au rythme de l'artiste se mettant en scène pour la caméra de surveillance, et donc indirectement pour le visiteur, jusqu'à oublier ce qui est réel et ce qui est pure fantaisie créative. A force de trop regarder, on ne peut plus voir.

Tube, clichés pris à partir de portables puis publiés sur la toile, caméras surveillant faits et gestes de clients au supermarché ou à la banque... "Sommes-nous devenus une société de voyeurs ?", s'interroge la co-commissaire de l'exposition, Sandra S. Philipps. Plus de 250 instantanés et installations vidéos datant des années 1870 à nos jours, d'artistes connus comme d'amateurs, invitent à explorer cette question au quatrième étage de l'ancienne centrale électrique.

Tube, clichés pris à partir de portables puis publiés sur la toile, caméras surveillant faits et gestes de clients au supermarché ou à la banque... "Sommes-nous devenus une société de voyeurs ?", s'interroge la co-commissaire de l'exposition, Sandra S. Philipps. Plus de 250 instantanés et installations vidéos datant des années 1870 à nos jours, d'artistes connus comme d'amateurs, invitent à explorer cette question au quatrième étage de l'ancienne centrale électrique. respect, de vulnérabilité et de sécurité ont évolué. Le dispositif de prise de vue rendu plus maniable, la photographie quitte le cadre molletonné du studio pour faire ses premiers pas dans la rue et saisir la flânerie des passants, les rêveries auxquelles donnent lieu les transports en commun ou les mimiques fugaces d'inconnus. La présence d'une absence poétique se dégage de ces clichés pris subrepticement, que ce soit par Walker Evans (1903-1975) dans les années 1930 dans le métro new yorkais, ou par Harry Callahan (1912-1999), vingt ans plus tard. De nature timide, ce dernier photographiait de loin des "femmes perdues dans leurs pensées".

respect, de vulnérabilité et de sécurité ont évolué. Le dispositif de prise de vue rendu plus maniable, la photographie quitte le cadre molletonné du studio pour faire ses premiers pas dans la rue et saisir la flânerie des passants, les rêveries auxquelles donnent lieu les transports en commun ou les mimiques fugaces d'inconnus. La présence d'une absence poétique se dégage de ces clichés pris subrepticement, que ce soit par Walker Evans (1903-1975) dans les années 1930 dans le métro new yorkais, ou par Harry Callahan (1912-1999), vingt ans plus tard. De nature timide, ce dernier photographiait de loin des "femmes perdues dans leurs pensées". cette illusion d'accessibilité. Marilyn Monroe (1926-1962) excelle dans l'art de se faire "a good publicity", comme disent les britanniques, en se trémoussant avec délectation devant le regard avide de ses fans. Et c'est avec aplomb que l'actrice se laisse prendre par Weegee (1899-1968) lorsqu'un souffle d'air soulève sa robe plissée. Mais toutes ne parviennent à ce contrôle de leur image, à l'instar de Jacqueline Kennedy, pourchassée pendant plusieurs années par le paparazzo Ron Galella. A l'affût des faits et gestes de la veuve américaine, mariée à Onassis depuis 1968, le photographe oblige Jacky Kennedy à inventer une série de stratagèmes, qu'il doit à son tour déjouer. Et lorsqu'il la saisit alors qu'elle fuit l'objectif en courant, il intitule le cliché : Qu'est-ce qui fait courir Jackie ? Central Park, NYC, 4 octobre 1971.

cette illusion d'accessibilité. Marilyn Monroe (1926-1962) excelle dans l'art de se faire "a good publicity", comme disent les britanniques, en se trémoussant avec délectation devant le regard avide de ses fans. Et c'est avec aplomb que l'actrice se laisse prendre par Weegee (1899-1968) lorsqu'un souffle d'air soulève sa robe plissée. Mais toutes ne parviennent à ce contrôle de leur image, à l'instar de Jacqueline Kennedy, pourchassée pendant plusieurs années par le paparazzo Ron Galella. A l'affût des faits et gestes de la veuve américaine, mariée à Onassis depuis 1968, le photographe oblige Jacky Kennedy à inventer une série de stratagèmes, qu'il doit à son tour déjouer. Et lorsqu'il la saisit alors qu'elle fuit l'objectif en courant, il intitule le cliché : Qu'est-ce qui fait courir Jackie ? Central Park, NYC, 4 octobre 1971. lité de ses journées, de ses rencontres, insistant ici et là sur le détail bleu de ses chaussures ou l'embrassade tendre avec son père. Le regard descend ensuite vers les clichés noir et blanc pris par le détective - qui ne sait pas que Sophie Calle est consciente d'être suivie - assortis d'un récit sobre, elliptique, d'une objectivité quasi ubuesque aux vues de l'intimité partagée plus haut par l'observée même. Puis les récits se croisent, du moins dans le coeur de Sophie Calle qui s'éprend de cet homme qui la suit avec tant d'obstination...

lité de ses journées, de ses rencontres, insistant ici et là sur le détail bleu de ses chaussures ou l'embrassade tendre avec son père. Le regard descend ensuite vers les clichés noir et blanc pris par le détective - qui ne sait pas que Sophie Calle est consciente d'être suivie - assortis d'un récit sobre, elliptique, d'une objectivité quasi ubuesque aux vues de l'intimité partagée plus haut par l'observée même. Puis les récits se croisent, du moins dans le coeur de Sophie Calle qui s'éprend de cet homme qui la suit avec tant d'obstination... collatéraux de la guerre du Golfe, réalisée par Sophie Ristelhueber en 1992. Les commissaires estiment que "la surveillance implique une distance, qu'elle soit visuelle ou physique - les satellites en sont un parfait exemple. En tant que telles, ces images sont illisibles." Et c'est de cette difficulté d'interprétation, liée à leur esthétique imprécise, que ces captures floues tirent leur force visuelle.

collatéraux de la guerre du Golfe, réalisée par Sophie Ristelhueber en 1992. Les commissaires estiment que "la surveillance implique une distance, qu'elle soit visuelle ou physique - les satellites en sont un parfait exemple. En tant que telles, ces images sont illisibles." Et c'est de cette difficulté d'interprétation, liée à leur esthétique imprécise, que ces captures floues tirent leur force visuelle.