Les fragments de Raymond Depardon

Il est l'hôte de la Bibliothèque nationale de France et fait l'objet d'un livre retraçant, in extenso, son travail présenté à la BnF. La Magnum Gallery, à Paris, accroche également ses tirages en grand format cet automne. Et, last but not least, cet homme très occupé a pris la tête du Bal, ce nouvel espace dédié à la photographie qui a ouvert ses portes en septembre à Paris, à deux pas de la Place Clichy. A 68 ans, Raymond Depardon occupe sans conteste le haut de l'affiche de ce mois de la photo, édition 2010. Entre passé, présent et avenir, portrait d'un photographe et cinéaste qui n'a de cesse de se renouveler. Sans néanmoins se quitter de vue.

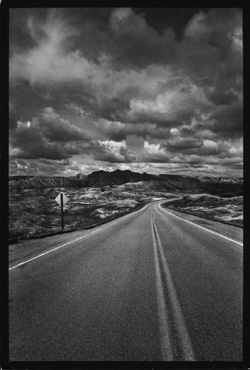

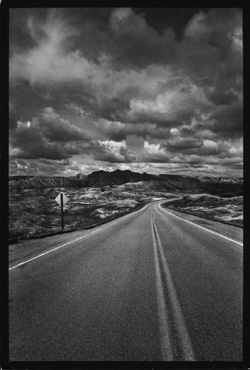

Paris-Province. Province-Paris… Cet automne, toutes les routes mènent à Raymond Depardon. Et en matière de bitume, ce travailleur acharné en connait un sacré rayon. Au cours des cinq dernières années, le photographe a parcouru rien moins que sept mille kilomètres, s'offrant un tour de France, non pas les semelles au vent ou le boyau en bandoulière mais à bord d'un fourgon d'artisan reconverti pour l'occasion en maison ambulante. "

Avec GPS", s'empresse de préciser celui qui, avant ce périple au long cours, "

ne connaissait pas bien la France". Il a donc tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, dès lors que ses autres activités le lui permettaient - car entre-temps, bien sûr, il a exposé en 2008 à la Fondation Cartier (

Terre natale) à Paris avec l'urbaniste et essayiste Paul Virilio, ce qui l'a conduit sur pratiquement tous les continents. Et sorti en salles la même année le dernier volet de sa trilogie documentaire

Profils paysans :

La Vie moderne, qui lui a valu le prix Louis-Delluc.

Un radar fixé au tableau de bord, donc. Et, dans la tête du conducteur, un cap bien précis... aux antipodes des réflexes du commun des mortels partant en exploration. Raymond Depardon a en effet choisi de ne traverser que des villes moyennes tant par la taille que par leurs attraits, assez peu renversants dans l'ensemble. "

Je me suis focalisé sur l'espace public. J'avais décidé de photographier des choses qu'on ne prend jamais en photographie : des calvaires, des boutiques, des ronds-points", raconte-t-il, l'inséparable Leica à l'épaule. De fait,

La France de Raymond Depardon - titre de l'exposition à la BnF et de l'ouvrage correspondant - ne ressemble, ni de près ni de loin, à une carte postale, même si étrangement les morceaux du puzzle hexagonal éclatent de couleurs. Aucunes traces de monuments, centres-villes ou paysages emblématiques, de ceux qui attirent les hordes de touristes et de vacanciers. Ne cherchez pas le Mont Saint-Michel, l’équivalent provincial de la Parisienne et vénérée Tour Eiffel. Du reste, Raymond Depardon qualifie son travail de "

manifeste", un mot qui ne surprend pas dans la bouche de celui qui s'est toujours, quel que soit le support, préoccupé d'éthique, de "

moralité du regard", une expression qui lui est particulièrement chère. A cette contrainte - autre terme-clé de l'univers du photographe - de départ (pas d'image "

patrimoniale") s'en est bientôt ajoutée une seconde inhérente, cette fois, à la technique. Le fond, la forme : Raymond Depardon s'est déplacé avec l'antique chambre, hommage à peine voilé aux Eugène Atget, Edouard Baldus, Gustave Le Gray et autres Henri Le Secq, et a opté pour le grand format carré. Façon de tout montrer, du ciel et de la terre, dans un double souci d'ancrage dans le réel et d’équilibre. Quasi, pour aborder les rivages politiques, d'équité républicaine.

"Je suis un photographe qui essaie de se poser des questions"

Car qu'on ne se méprenne pas : Raymond Depardon a beau avouer ne pas bien connaître son pays, il n'en devance pas moins son actualité. "

Du fait de notre appartenance à l'Europe, la question de la frontière nous intéresse. Je me suis donc demandé ce qui finalement nous unissait, nous les Français. Les impôts et le code de la route, ce qui fait peu de choses, et pourtant on parle beaucoup de l'identité", explique le co-fondateur de l'agence Gamma (1967). Pour autant, pas d'a priori. En partant, le natif de Villefranche-sur-Saône ne s'attendait à rien, et même plutôt au pis : "

Au début, j'étais un peu accablé. Les grandes villes sont rassurantes, les petites villes, en revanche, le sont beaucoup moins, surtout hors saison. Mais j'ai appris à ne pas trop juger, à me défaire des préjugés", admet-il. Pas de quoi baguenauder à ausculter ainsi le quotidien de la France dite "d'en bas". Résultat : on va "

à l'essentiel". Avec une tendresse du regard qui est aussi la marque de cet homme pourtant volontiers bourru et malcommode. La

séduction n'est pas le genre de la maison, ce que l'on retrouve dans son approche - tant photographique que cinématographique - dénuée de toute forme de flagornerie, mais qui n'empêche pas une sincère empathie. C'est même cette dernière qui fait sa patte, et de chacun de ses travaux, une œuvre au plus près de la vérité.

Il s'en est expliqué sur tous les plateaux, dans toutes les colonnes : il a découvert, au tournant des régions traversées, une France plus ouverte, plus imaginative, plus dynamique même, qu'on ne le prétend généralement, sans doute par méconnaissance et facilité. "

C'était peut-être ça, faire aimer la France, la montrer avec ses couleurs, et ses brassages, sa banalité aussi", raconte-t-il en opposant notre réserve à l'attitude des Américains qui, de tout temps, "

ont toujours été fiers de leur pays." Et le voilà vantant la modernité d'une campagne, communément daubée qui, sur bien des aspects, souligne-t-il, "

a une longueur d’avance sur la ville." A l'arrivée, un constat s'impose : la France ne va pas si mal, et il s'en réjouit. "

Elle vit très fort, son espace est très riche. Or l'espace, c'est précisément l'enjeu du XXIe siècle", explique celui qui regrette que les Français aient toujours préféré l'histoire à la géographie, une matière qu'il juge pourtant utile pour comprendre de quoi demain sera fait. "

Je suis un photographe qui essaie de se poser des questions. D'ailleurs, je lis les rapports de la Datar (l'Observatoire du paysage, ndlr)", précise-t-il avant de se lancer dans une défense tout à fait probante des maraîchers toulousains chassés de leurs terres au profit des habitants, toujours plus nombreux, de la ville rose.

Décidément pas touriste, Raymond Depardon, dont les photographies y compris les plus anodines à première vue recèlent une foule d'indices et de pistes qui disent autant une époque - on en est là aujourd'hui - qu'un code ADN, sorte de cerveau reptilien d'une France "

éternelle", foin des transformations et des évolutions. "

Je suis une mine d'informations pour les géographes", lâche-t-il en souriant. Mais de même qu'à l’école, l'histoire et la géographie font classe commune, ce "

déplacé rural" connait son histoire sur le bout des doigts, et plus encore quand il révise ses classiques photographiques. Ce n'est sans doute pas pour rien qu'il qualifie ce travail de "

mission" : outre le positionnement politique clairement revendiqué, on entend aussitôt la mission héliographique qui, en 1851, lança sur les chemins de l’Hexagone cinq photographes chargés de faire un bilan patrimonial du pays. Cette commande inédite a permis de dresser un précieux état des lieux des monuments nationaux qui, grâce à cet inventaire, ont pu être sinon sauvés, du moins restaurés. Cent cinquante ans plus tard, Depardon se glisse en quelque sorte dans les interstices, passant entre les murailles et les églises, lesquelles ne sont plus le cœur battant des villes. Autres filiations, Henri Cartier-Bresson (1908-2004) qui durant une année (1969) a voyagé dans tout l'Hexagone, rapportant de son périple tricolore un livre au titre cocardier

Vive la France, et bien sûr les Américains Paul Strand (1890-1976), auteur en 1952 avec l'écrivain Claude Roy d'un recueil sur la campagne française intitulé

La France de Profil, et Walker Evans (1903-1970) qui a lui aussi parcouru son pays entre les années 1930 et 1950 pour en restituer une série de portraits cabossés et de paysages en pleine mutation. Tous ces photographes que Depardon invite à la suite de ses clichés dans l'exposition à la BnF, et qui figurent également au générique de l'exposition inaugurale du Bal, intitulée

Anonymes. "

Paul Strand et Walker Evans me touchent car ils ont photographié la ruralité. Pour moi, ce sont des précurseurs", reconnait l'hôte de la BnF dont on découvre, à l'occasion de cette radioscopie française, les premiers clichés pris à la ferme du Garet, la bâtisse familiale où il a grandi et, à l'âge de 6 ans, a reçu son premier appareil photo 6x6.

"Pour regarder les autres, il faut tourner la caméra vers soi-même"

Ces racines paysannes, Depardon n'a eu de cesse de les fouiller, même de loin, et d'y revenir, habité sans doute par le sentiment de culpabilité né de son départ, lui qui a fait le choix à 16 ans de quitter sa terre natale et sa famille pour monter à Paris - où il réside aujourd'hui - et embrasser le métier de photoreporter. Il est, à ce jour, l'un des rares photographes et cinéastes à avoir réussi à réconcilier ces "deux France" souvent montées l'une contre l'autre. La France d'en haut n'est-elle pas à son image ? N'a-t-elle pas engrangé ses premiers souvenirs en province ? De fait, le photographe et cinéaste n'est ni un ingrat ni un amnésique, même plutôt

honteux de n'être pas resté parmi les siens, parmi cette communauté paysanne. Et il ne s'en cache pas, ou plus : cette France d'en bas est celle "

qui [lui] a donné le plein de lumière" - et de ce point de vue, "sa" France regorge de nuances, de couleurs et de teintes, donnant à voir ce qui pourrait être la lumière de France, une lumière pleine de douceur.

De ses origines traditionnellement "

pas causantes", Raymond Depardon a sans doute également puisé le goût de la solitude, de la réserve, du nomadisme et de la distance, même s'il se montre volontiers prolixe quand il évoque son travail. A croire d'ailleurs qu'il a eu besoin de faire ses preuves ailleurs, en côtoyant les hautes sphères - des photographies version paparazzi de Bardot à Megève jusqu'au perron de l’Elysée via la campagne présidentielle de 1974 dans le sillage du candidat VGE qui interdira la diffusion du film pendant vingt huit ans - ou en parcourant le monde, notamment l'Amérique du Sud ou encore l'Afrique, et surtout ses déserts qu'il a beaucoup sillonnés ("

je me sens chez moi, en Afrique"), pour oser se raconter à travers notamment les portraits d'abord photographiques (en 1995) puis cinématographiques (avec sa trilogie

Profils paysans déclinée entre 2001 et 2008), de paysans de Lozère, puis de la moyenne montagne. Cest-à-dire un monde en voie de disparition qu'il a filmé sans chichis, sans éclairage. Il n'y a même aucun événement notable dans ses trois documentaires, juste le temps qui passe, ponctué de quelques paroles rares. Mais c'est précisément dans ces moments faibles que son travail trouve toute sa force. Pudeur ou refus du spectaculaire, sa manière frontale de présenter ces ruraux dans leur cuisine ou prenant le soleil assis sur un muret de pierres restitue la beauté rude de la matière filmée. Où l'on retrouve cette attention au sujet, ce respect du motif. Ainsi pour son film

Urgences (1987) sur les urgences psychiatriques à l'Hôtel-Dieu, à Paris, Raymond Depardon a opté pour le 35 mm, "

pour ne pas en rajouter ", les images se suffisant à elles-mêmes.

C'est dans les années 1970 que le photoreporter se met à la mise en scène, une sorte de seconde vie qu'il mènera sans répit même après avoir rejoint l'agence Magnum en 1979. Sans répit, mais non sans succès, à tel point d'ailleurs que les nombreux prix raflés par ses films dans tous les festivals occulteront presque sa première profession.

Tchad (1974),

San Clemente (1979),

La captive du désert (1990),

Délits flagrants (premier film sur les institutions judiciaires, 1994),

Afriques : comment ça va avec la douleur ? (1996),

Paris (1997),

Un homme sans l’occident (2002) ou encore

Cinéma d’été - présenté à Cannes en 2007 à l'occasion des soixante ans du Festival… Autant de titres qui, à chaque fois, ont fait mouche. Et de l'un à l’autre, se dessinent quelques-unes des thématiques chères à cet homme d'images, à savoir l'enracinement (et son pendant, le déracinement), l'errance, les déserts, le travail, la peur de l'enfermement, la politique mise à nue, férocement décryptée par les images ; sans oublier le temps, auquel il n'hésite pas à se confronter en retournant sur les traces de son passé. De fait, son cinéma apparait nettement plus rude, plus militant, si le terme n'était pas un peu excessif eu égard à la démarche de Depardon-réalisateur qui privilégie toujours l'émotion aux dépens de l'intelligence. Il aime d'ailleurs à répéter qu'il se considère comme "

assez primaire, assez naïf". Mais très certainement aussi un peu roublard, et là encore, affleurent les racines terriennes. Cette dichotomie pourrait expliquer qu'il dise se sentir "

un peu schizophrène" dans ce va-et-vient entre le cinéma et la photographie, sans néanmoins en souffrir visiblement. L'énergie (double) qui est la sienne, même après pratiquement un demi-siècle d'expérience, fait en tout cas la preuve d'une curiosité intacte. A moins qu'à l’âge où l'on commence à songer à tirer les premiers bilans, il lui faille faire absolument la jonction et la synthèse entre ses deux amours pour offrir l'expression pleine et entière de son portrait minutieux (à la limite de l'anthropologie) de la France, et à travers, celui-ci, son autoportrait.

Car même à dix pas des hommes, des femmes et des boutiques aux couleurs acidulées - sa distance de prédilection - ou dissimulé sous le voile noire de la chambre - "

l'appareil avec lequel on ne peut pas tricher" -, Raymond Depardon n'est jamais bien loin. "

Pour regarder les autres, il faut tourner la caméra vers soi-même. J'ai suffisamment dit qui j'étais pour pouvoir filmer les autres", déclarait-il dans un entretien donné au quotidien

Le Monde en décembre 2004, à l'occasion de la sortie du deuxième volet de sa trilogie sur le monde rural. Est-ce cette subjectivité sous-jacente et revendiquée qui, paradoxalement, confère à son œil bleu, et surtout à ses conversations avec les personnages qu'il filme, une authenticité singulière et une capacité inégalable à "

dégager l'écoute", selon sa propre formule ? Y compris dans cette traque du passé qu'il poursuit obstinément. Sans nostalgie, mais avec le souci de fabriquer de l'histoire.

A voir également :

Errance, Territoires, jusqu'au 8 janvier 2011

Magnum Gallery

13, rue de l'Abbaye

75006 Paris

Mar-sam : 11h-19h

Entrée libre

Rens. : 01 46 34 42 59 |

Anonymes, jusqu'au 19 décembre 2010

Le Bal

6, impasse de La Défense

75018 Paris

Mer-dim : 12h-20h

Tarif plein : 4 €

Tarif réduit : 3 €

Rens. 01 44 70 75 56 |

D'autres articles de la rubrique Instantanés

Crédits et légendes photos

Vignette sur la page d'accueil & 6 © Raymond Depardon / Magnum Photos

Photo 1 "La France de Raymond Depardon" © Raymond Depardon / Magnum photos / CNAP

Photo 2 "La France de Raymond Depardon" © Raymond Depardon / Magnum photos / CNAP

Photo 3 © Raymond Depardon / Magnum Photos. Courtesy Magnum Gallery

Photo 4 La Vie moderne, 2008 © Ad Vitam

Photo 5 10e Chambre, instants d'audience, 2003 © Les Films du Losange Un radar fixé au tableau de bord, donc. Et, dans la tête du conducteur, un cap bien précis... aux antipodes des réflexes du commun des mortels partant en exploration. Raymond Depardon a en effet choisi de ne traverser que des villes moyennes tant par la taille que par leurs attraits, assez peu renversants dans l'ensemble. "Je me suis focalisé sur l'espace public. J'avais décidé de photographier des choses qu'on ne prend jamais en photographie : des calvaires, des boutiques, des ronds-points", raconte-t-il, l'inséparable Leica à l'épaule. De fait, La France de Raymond Depardon - titre de l'exposition à la BnF et de l'ouvrage correspondant - ne ressemble, ni de près ni de loin, à une carte postale, même si étrangement les morceaux du puzzle hexagonal éclatent de couleurs. Aucunes traces de monuments, centres-villes ou paysages emblématiques, de ceux qui attirent les hordes de touristes et de vacanciers. Ne cherchez pas le Mont Saint-Michel, l’équivalent provincial de la Parisienne et vénérée Tour Eiffel. Du reste, Raymond Depardon qualifie son travail de "manifeste", un mot qui ne surprend pas dans la bouche de celui qui s'est toujours, quel que soit le support, préoccupé d'éthique, de "moralité du regard", une expression qui lui est particulièrement chère. A cette contrainte - autre terme-clé de l'univers du photographe - de départ (pas d'image "patrimoniale") s'en est bientôt ajoutée une seconde inhérente, cette fois, à la technique. Le fond, la forme : Raymond Depardon s'est déplacé avec l'antique chambre, hommage à peine voilé aux Eugène Atget, Edouard Baldus, Gustave Le Gray et autres Henri Le Secq, et a opté pour le grand format carré. Façon de tout montrer, du ciel et de la terre, dans un double souci d'ancrage dans le réel et d’équilibre. Quasi, pour aborder les rivages politiques, d'équité républicaine.

Un radar fixé au tableau de bord, donc. Et, dans la tête du conducteur, un cap bien précis... aux antipodes des réflexes du commun des mortels partant en exploration. Raymond Depardon a en effet choisi de ne traverser que des villes moyennes tant par la taille que par leurs attraits, assez peu renversants dans l'ensemble. "Je me suis focalisé sur l'espace public. J'avais décidé de photographier des choses qu'on ne prend jamais en photographie : des calvaires, des boutiques, des ronds-points", raconte-t-il, l'inséparable Leica à l'épaule. De fait, La France de Raymond Depardon - titre de l'exposition à la BnF et de l'ouvrage correspondant - ne ressemble, ni de près ni de loin, à une carte postale, même si étrangement les morceaux du puzzle hexagonal éclatent de couleurs. Aucunes traces de monuments, centres-villes ou paysages emblématiques, de ceux qui attirent les hordes de touristes et de vacanciers. Ne cherchez pas le Mont Saint-Michel, l’équivalent provincial de la Parisienne et vénérée Tour Eiffel. Du reste, Raymond Depardon qualifie son travail de "manifeste", un mot qui ne surprend pas dans la bouche de celui qui s'est toujours, quel que soit le support, préoccupé d'éthique, de "moralité du regard", une expression qui lui est particulièrement chère. A cette contrainte - autre terme-clé de l'univers du photographe - de départ (pas d'image "patrimoniale") s'en est bientôt ajoutée une seconde inhérente, cette fois, à la technique. Le fond, la forme : Raymond Depardon s'est déplacé avec l'antique chambre, hommage à peine voilé aux Eugène Atget, Edouard Baldus, Gustave Le Gray et autres Henri Le Secq, et a opté pour le grand format carré. Façon de tout montrer, du ciel et de la terre, dans un double souci d'ancrage dans le réel et d’équilibre. Quasi, pour aborder les rivages politiques, d'équité républicaine. séduction n'est pas le genre de la maison, ce que l'on retrouve dans son approche - tant photographique que cinématographique - dénuée de toute forme de flagornerie, mais qui n'empêche pas une sincère empathie. C'est même cette dernière qui fait sa patte, et de chacun de ses travaux, une œuvre au plus près de la vérité.

séduction n'est pas le genre de la maison, ce que l'on retrouve dans son approche - tant photographique que cinématographique - dénuée de toute forme de flagornerie, mais qui n'empêche pas une sincère empathie. C'est même cette dernière qui fait sa patte, et de chacun de ses travaux, une œuvre au plus près de la vérité. Décidément pas touriste, Raymond Depardon, dont les photographies y compris les plus anodines à première vue recèlent une foule d'indices et de pistes qui disent autant une époque - on en est là aujourd'hui - qu'un code ADN, sorte de cerveau reptilien d'une France "éternelle", foin des transformations et des évolutions. "Je suis une mine d'informations pour les géographes", lâche-t-il en souriant. Mais de même qu'à l’école, l'histoire et la géographie font classe commune, ce "déplacé rural" connait son histoire sur le bout des doigts, et plus encore quand il révise ses classiques photographiques. Ce n'est sans doute pas pour rien qu'il qualifie ce travail de "mission" : outre le positionnement politique clairement revendiqué, on entend aussitôt la mission héliographique qui, en 1851, lança sur les chemins de l’Hexagone cinq photographes chargés de faire un bilan patrimonial du pays. Cette commande inédite a permis de dresser un précieux état des lieux des monuments nationaux qui, grâce à cet inventaire, ont pu être sinon sauvés, du moins restaurés. Cent cinquante ans plus tard, Depardon se glisse en quelque sorte dans les interstices, passant entre les murailles et les églises, lesquelles ne sont plus le cœur battant des villes. Autres filiations, Henri Cartier-Bresson (1908-2004) qui durant une année (1969) a voyagé dans tout l'Hexagone, rapportant de son périple tricolore un livre au titre cocardier Vive la France, et bien sûr les Américains Paul Strand (1890-1976), auteur en 1952 avec l'écrivain Claude Roy d'un recueil sur la campagne française intitulé La France de Profil, et Walker Evans (1903-1970) qui a lui aussi parcouru son pays entre les années 1930 et 1950 pour en restituer une série de portraits cabossés et de paysages en pleine mutation. Tous ces photographes que Depardon invite à la suite de ses clichés dans l'exposition à la BnF, et qui figurent également au générique de l'exposition inaugurale du Bal, intitulée Anonymes. "Paul Strand et Walker Evans me touchent car ils ont photographié la ruralité. Pour moi, ce sont des précurseurs", reconnait l'hôte de la BnF dont on découvre, à l'occasion de cette radioscopie française, les premiers clichés pris à la ferme du Garet, la bâtisse familiale où il a grandi et, à l'âge de 6 ans, a reçu son premier appareil photo 6x6.

Décidément pas touriste, Raymond Depardon, dont les photographies y compris les plus anodines à première vue recèlent une foule d'indices et de pistes qui disent autant une époque - on en est là aujourd'hui - qu'un code ADN, sorte de cerveau reptilien d'une France "éternelle", foin des transformations et des évolutions. "Je suis une mine d'informations pour les géographes", lâche-t-il en souriant. Mais de même qu'à l’école, l'histoire et la géographie font classe commune, ce "déplacé rural" connait son histoire sur le bout des doigts, et plus encore quand il révise ses classiques photographiques. Ce n'est sans doute pas pour rien qu'il qualifie ce travail de "mission" : outre le positionnement politique clairement revendiqué, on entend aussitôt la mission héliographique qui, en 1851, lança sur les chemins de l’Hexagone cinq photographes chargés de faire un bilan patrimonial du pays. Cette commande inédite a permis de dresser un précieux état des lieux des monuments nationaux qui, grâce à cet inventaire, ont pu être sinon sauvés, du moins restaurés. Cent cinquante ans plus tard, Depardon se glisse en quelque sorte dans les interstices, passant entre les murailles et les églises, lesquelles ne sont plus le cœur battant des villes. Autres filiations, Henri Cartier-Bresson (1908-2004) qui durant une année (1969) a voyagé dans tout l'Hexagone, rapportant de son périple tricolore un livre au titre cocardier Vive la France, et bien sûr les Américains Paul Strand (1890-1976), auteur en 1952 avec l'écrivain Claude Roy d'un recueil sur la campagne française intitulé La France de Profil, et Walker Evans (1903-1970) qui a lui aussi parcouru son pays entre les années 1930 et 1950 pour en restituer une série de portraits cabossés et de paysages en pleine mutation. Tous ces photographes que Depardon invite à la suite de ses clichés dans l'exposition à la BnF, et qui figurent également au générique de l'exposition inaugurale du Bal, intitulée Anonymes. "Paul Strand et Walker Evans me touchent car ils ont photographié la ruralité. Pour moi, ce sont des précurseurs", reconnait l'hôte de la BnF dont on découvre, à l'occasion de cette radioscopie française, les premiers clichés pris à la ferme du Garet, la bâtisse familiale où il a grandi et, à l'âge de 6 ans, a reçu son premier appareil photo 6x6. honteux de n'être pas resté parmi les siens, parmi cette communauté paysanne. Et il ne s'en cache pas, ou plus : cette France d'en bas est celle "qui [lui] a donné le plein de lumière" - et de ce point de vue, "sa" France regorge de nuances, de couleurs et de teintes, donnant à voir ce qui pourrait être la lumière de France, une lumière pleine de douceur.

honteux de n'être pas resté parmi les siens, parmi cette communauté paysanne. Et il ne s'en cache pas, ou plus : cette France d'en bas est celle "qui [lui] a donné le plein de lumière" - et de ce point de vue, "sa" France regorge de nuances, de couleurs et de teintes, donnant à voir ce qui pourrait être la lumière de France, une lumière pleine de douceur.  C'est dans les années 1970 que le photoreporter se met à la mise en scène, une sorte de seconde vie qu'il mènera sans répit même après avoir rejoint l'agence Magnum en 1979. Sans répit, mais non sans succès, à tel point d'ailleurs que les nombreux prix raflés par ses films dans tous les festivals occulteront presque sa première profession. Tchad (1974), San Clemente (1979), La captive du désert (1990), Délits flagrants (premier film sur les institutions judiciaires, 1994), Afriques : comment ça va avec la douleur ? (1996), Paris (1997), Un homme sans l’occident (2002) ou encore Cinéma d’été - présenté à Cannes en 2007 à l'occasion des soixante ans du Festival… Autant de titres qui, à chaque fois, ont fait mouche. Et de l'un à l’autre, se dessinent quelques-unes des thématiques chères à cet homme d'images, à savoir l'enracinement (et son pendant, le déracinement), l'errance, les déserts, le travail, la peur de l'enfermement, la politique mise à nue, férocement décryptée par les images ; sans oublier le temps, auquel il n'hésite pas à se confronter en retournant sur les traces de son passé. De fait, son cinéma apparait nettement plus rude, plus militant, si le terme n'était pas un peu excessif eu égard à la démarche de Depardon-réalisateur qui privilégie toujours l'émotion aux dépens de l'intelligence. Il aime d'ailleurs à répéter qu'il se considère comme "assez primaire, assez naïf". Mais très certainement aussi un peu roublard, et là encore, affleurent les racines terriennes. Cette dichotomie pourrait expliquer qu'il dise se sentir "un peu schizophrène" dans ce va-et-vient entre le cinéma et la photographie, sans néanmoins en souffrir visiblement. L'énergie (double) qui est la sienne, même après pratiquement un demi-siècle d'expérience, fait en tout cas la preuve d'une curiosité intacte. A moins qu'à l’âge où l'on commence à songer à tirer les premiers bilans, il lui faille faire absolument la jonction et la synthèse entre ses deux amours pour offrir l'expression pleine et entière de son portrait minutieux (à la limite de l'anthropologie) de la France, et à travers, celui-ci, son autoportrait.

C'est dans les années 1970 que le photoreporter se met à la mise en scène, une sorte de seconde vie qu'il mènera sans répit même après avoir rejoint l'agence Magnum en 1979. Sans répit, mais non sans succès, à tel point d'ailleurs que les nombreux prix raflés par ses films dans tous les festivals occulteront presque sa première profession. Tchad (1974), San Clemente (1979), La captive du désert (1990), Délits flagrants (premier film sur les institutions judiciaires, 1994), Afriques : comment ça va avec la douleur ? (1996), Paris (1997), Un homme sans l’occident (2002) ou encore Cinéma d’été - présenté à Cannes en 2007 à l'occasion des soixante ans du Festival… Autant de titres qui, à chaque fois, ont fait mouche. Et de l'un à l’autre, se dessinent quelques-unes des thématiques chères à cet homme d'images, à savoir l'enracinement (et son pendant, le déracinement), l'errance, les déserts, le travail, la peur de l'enfermement, la politique mise à nue, férocement décryptée par les images ; sans oublier le temps, auquel il n'hésite pas à se confronter en retournant sur les traces de son passé. De fait, son cinéma apparait nettement plus rude, plus militant, si le terme n'était pas un peu excessif eu égard à la démarche de Depardon-réalisateur qui privilégie toujours l'émotion aux dépens de l'intelligence. Il aime d'ailleurs à répéter qu'il se considère comme "assez primaire, assez naïf". Mais très certainement aussi un peu roublard, et là encore, affleurent les racines terriennes. Cette dichotomie pourrait expliquer qu'il dise se sentir "un peu schizophrène" dans ce va-et-vient entre le cinéma et la photographie, sans néanmoins en souffrir visiblement. L'énergie (double) qui est la sienne, même après pratiquement un demi-siècle d'expérience, fait en tout cas la preuve d'une curiosité intacte. A moins qu'à l’âge où l'on commence à songer à tirer les premiers bilans, il lui faille faire absolument la jonction et la synthèse entre ses deux amours pour offrir l'expression pleine et entière de son portrait minutieux (à la limite de l'anthropologie) de la France, et à travers, celui-ci, son autoportrait.