Plus de quinze ans après la disparition de l’artiste, les intérêts convergent, en cet été parisien, pour se tourner vers Henri Cartier-Bresson et son immense œuvre photographique. Avec l’exposition Le Grand Jeu et sa publication éponyme, ce sont d’abord cinq co-commissaires invités par la Bibliothèque nationale de France qui proposent leurs regards sur le parcours de celui que l’on nomme « l’œil du siècle », choisissant chacun, parmi trois cent quatre-vingt-cinq clichés sélectionnés par l’artiste lui-même, ceux qui les ont le plus touchés. Un peu plus au nord de la capitale, dans les murs du musée Carnavalet superbement rénové, le visiteur est invité à Revoir Paris sur les traces du photographe qui en avait fait son port d’attache. L’occasion, grâce à ces deux belles rétrospectives, de se plonger dans une œuvre unique bâtie sur plus de cinquante ans et d’épouser le regard poétique et tendre mais sans concession d’un artiste engagé.

Plus de quinze ans après la disparition de l’artiste, les intérêts convergent, en cet été parisien, pour se tourner vers Henri Cartier-Bresson et son immense œuvre photographique. Avec l’exposition Le Grand Jeu et sa publication éponyme, ce sont d’abord cinq co-commissaires invités par la Bibliothèque nationale de France qui proposent leurs regards sur le parcours de celui que l’on nomme « l’œil du siècle », choisissant chacun, parmi trois cent quatre-vingt-cinq clichés sélectionnés par l’artiste lui-même, ceux qui les ont le plus touchés. Un peu plus au nord de la capitale, dans les murs du musée Carnavalet superbement rénové, le visiteur est invité à Revoir Paris sur les traces du photographe qui en avait fait son port d’attache. L’occasion, grâce à ces deux belles rétrospectives, de se plonger dans une œuvre unique bâtie sur plus de cinquante ans et d’épouser le regard poétique et tendre mais sans concession d’un artiste engagé.

Par Marion Point – Regards croisés

EN 1973, À LA DEMANDE DE SES AMIS Dominique et John de Menil, alors que la plus grande partie de son travail de photographe est déjà derrière lui, Henri Cartier-Bresson sélectionne trois cent quatre-vingt-cinq de ses clichés qui lui paraissent être les plus réussis, créant ainsi la Master Collection. Le principe de l’exposition présentée à la BnF est simple : proposer à cinq commissaires invités d’opérer leurs propres sélections dans la collection et d’imaginer une scénographie pour donner à voir leurs choix. Dans un premier espace, les photographies retenues par François Pinault, collectionneur passionné et propriétaire d’un des six jeux de la Master Collection. Plus loin, Annie Leibovitz expose celles qui ont eu une influence notable sur son travail de photographe. À côté, il y a celles dont la "puissance visuelle" a retenu l’attention de l’écrivain Javier Cercas ou celles qui, provoquant chez lui une "réaction purement viscérale", ont guidé la main du réalisateur Wim Wenders. Enfin, le spectateur découvre la sélection extrêmement documentée de Sylvie Aubenas, conservatrice générale des bibliothèques et directrice du département des estampes et de la photographie de la BnF. Ainsi, avec ces cinq espaces, ce sont cinq regards qui se donnent en partage et s’offrent à nous comme différents chemins pour aborder l’œuvre de Cartier-Bresson. À ce "kaléidoscope visuel" que, selon Laurence Engel, constituent les cinq sélections du Grand Jeu, s’ajoute la mosaïque de photographies exposées au musée Carnavalet dans le cadre de l’exposition Revoir Paris. Qu’il s’agisse de la subjectivité des commissaires de la BnF ou du fil conducteur que constitue la présence de la capitale dans l’œuvre de Cartier-Bresson, ce sont donc six manières d’aborder l’œuvre d’un des fondateurs de l’Agence Magnum qui nous sont proposées par les deux expositions. Toutefois, quelle que soit la voie empruntée pour découvrir cette œuvre, les mêmes aspects frappent et enchantent ceux qui abordent les photographies de Cartier-Bresson. – "L'œil du siècle"

UNE PHOTOGRAPHIE D'HENRI CARTIER-BRESSON, C'EST D'ABORD un bijou de composition. Sur ses clichés, qui ne sont jamais recadrés – en témoignent les bords noirs de la pellicule qui apparaissent sur les tirages – le monde semble parfaitement ordonné et les figures justement placées, comme sous le pinceau d’un maître. L’artiste lui-même expliquait : "J’ai une passion pour la géométrie et la joie c’est d’être surpris par une belle organisation de formes. Par là seulement le sujet prend toute son ampleur et son sérieux." On notera par exemple, avec Simiane-la-Rotonde, France, 1969, le jeu sur les ouvertures du bâtiment qui sert de cadre à la photographie.  Le premier plan saisit une partie d’une première ouverture en pierre – porte ou fenêtre – sur le bord de laquelle reposent deux jeunes garçons. Dans la perspective, une autre ouverture dont la partie droite est hors-champ invite le regard à se perdre dans un lointain entrecoupé de colonnes. Assises adossées de part et d’autre d’une de ces colonnes, deux jeunes filles se prélassent, comme un écho des garçons du premier plan. Symétrie, cadre dans le cadre, perspective : tout y est. Rien d’étonnant à ce que le cliché serve d’affiche à l’exposition de la BnF !

Le premier plan saisit une partie d’une première ouverture en pierre – porte ou fenêtre – sur le bord de laquelle reposent deux jeunes garçons. Dans la perspective, une autre ouverture dont la partie droite est hors-champ invite le regard à se perdre dans un lointain entrecoupé de colonnes. Assises adossées de part et d’autre d’une de ces colonnes, deux jeunes filles se prélassent, comme un écho des garçons du premier plan. Symétrie, cadre dans le cadre, perspective : tout y est. Rien d’étonnant à ce que le cliché serve d’affiche à l’exposition de la BnF !

MAISO UNE PHOTOGRAPHIE D'HENRI CARTIER-BRESSON, C'EST AUSSI un arrêt sur un instant saisissant, un doigt enfoncé sur le déclencheur pour suspendre le temps. Le temps d’un bond capturé en plein vol sur le parvis inondé de la gare, dans Derrière la Gare Saint-Lazare, Place de l’Europe, Paris, 1932, ou le temps de l’invraisemblable porté par un homme tenant son enfant debout sur sa main levée vers le ciel dans Lac Sevan, Arménie, URSS, 1972. "Le tir photographique" explique l’artiste. "Prendre la photo si vous voulez. C’est ma passion. […] Je ne m’intéressais pas au résultat. […] Le tir et rien que ça."

CE SONT CES DEUX QUALITÉS, l’art de la composition et le sens du kaïros, qui ont valu à Cartier-Bresson sa renommée et son surnom d’"œil du siècle". Un œil qui, au cours de ses pérégrinations, a su observer avec facétie les riens de notre monde. – Un œil pour saisir l'incongru

SA FACÉTIE, CARTIER-BRESSON LA DOIT sans doute à son caractère, mais il a su la cultiver et en faire un des ressorts de sa pratique photographique. Fidèle aux Surréalistes, avec lesquels il a fait ses premiers pas artistiques, le photographe aime frayer avec l’onirique, l’étrange et l’incongru. Il le reconnaît d’ailleurs volontiers quand il explique : « C’est au surréalisme que je dois allégeance, car il m’a appris à laisser l’objectif photographique fouiller dans les gravats de l’inconscient ». Photographie emblématique de cette filiation, Barrio Chino, Barcelone, Espagne, 1933 a été sélectionnée par François Pinault, Wim Wenders et Sylvie Aubenas.  Au premier plan, un homme coiffé d’une casquette appuie son visage sur sa main, il semble endormi. Juste au-dessus de lui figure le dessin enfantin d’un visage d’homme portant un chapeau. Ce dessin est-il à envisager comme la matérialisation d’un rêve, un double du dormeur, un portrait volé ? La scène intrigue et fait sourire, figée par un observateur friand de fantaisie. Un autre anti-portrait traduit bien cette tendance du photographe, celui de l’homme au journal qui figure sur Livourne, Italie, 1933. Sur ce cliché plébiscité par les cinq co-commissaires du Grand Jeu, grâce au travail sur l’angle de vue, le visage de l’homme est masqué par un rideau, au premier plan, dont l’énorme nœud tombe juste au-dessus des épaules du sujet. Pour François Pinault, "tel un magicien, Cartier-Bresson transforme un instant simple en scène incongrue […]. Cette image iconique, au jeu de superposition subtil, ne cesse de nous faire sourire et d’intriguer celui qui la regarde." –

Au premier plan, un homme coiffé d’une casquette appuie son visage sur sa main, il semble endormi. Juste au-dessus de lui figure le dessin enfantin d’un visage d’homme portant un chapeau. Ce dessin est-il à envisager comme la matérialisation d’un rêve, un double du dormeur, un portrait volé ? La scène intrigue et fait sourire, figée par un observateur friand de fantaisie. Un autre anti-portrait traduit bien cette tendance du photographe, celui de l’homme au journal qui figure sur Livourne, Italie, 1933. Sur ce cliché plébiscité par les cinq co-commissaires du Grand Jeu, grâce au travail sur l’angle de vue, le visage de l’homme est masqué par un rideau, au premier plan, dont l’énorme nœud tombe juste au-dessus des épaules du sujet. Pour François Pinault, "tel un magicien, Cartier-Bresson transforme un instant simple en scène incongrue […]. Cette image iconique, au jeu de superposition subtil, ne cesse de nous faire sourire et d’intriguer celui qui la regarde." – Un œil pour saisir les joies du quotidien

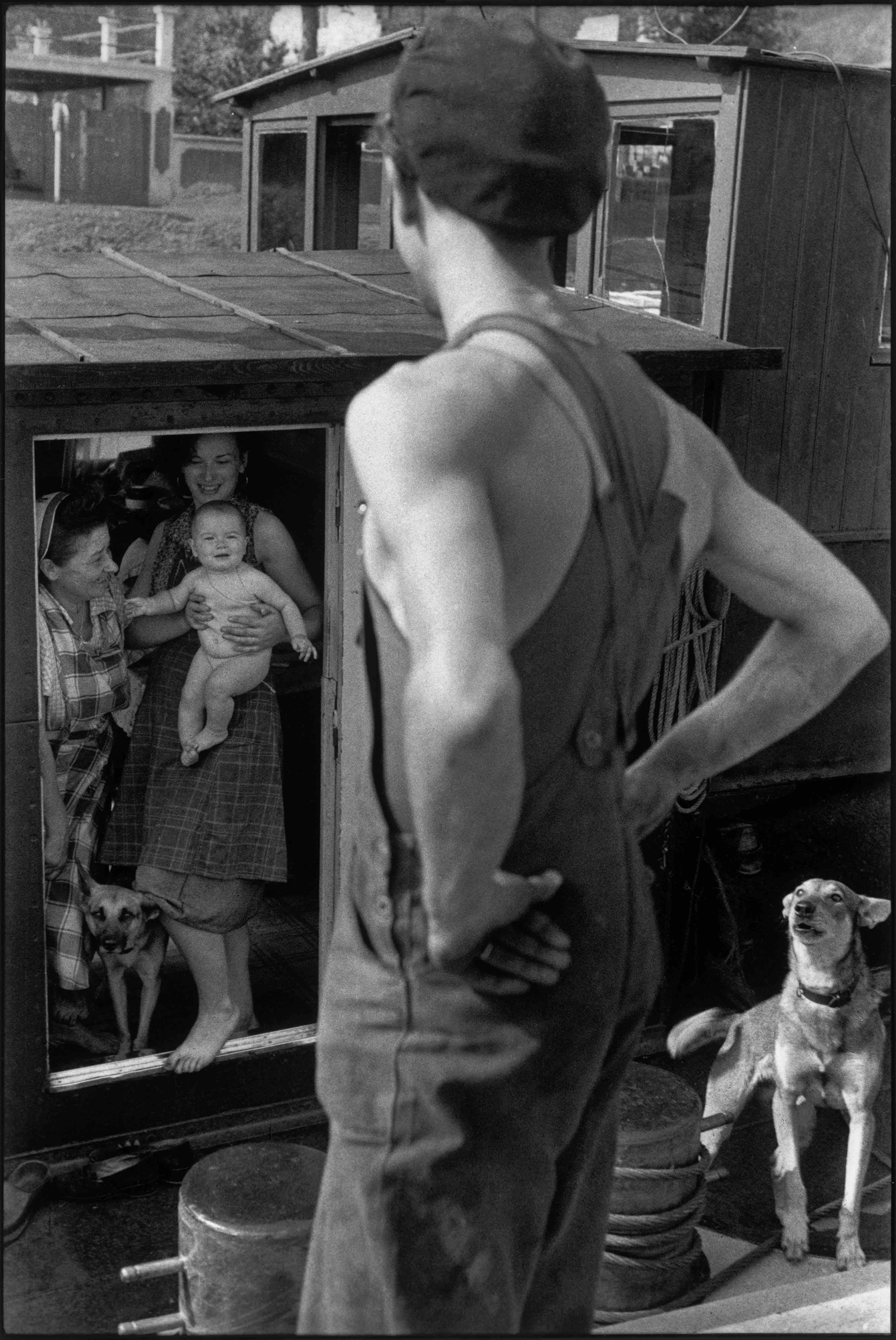

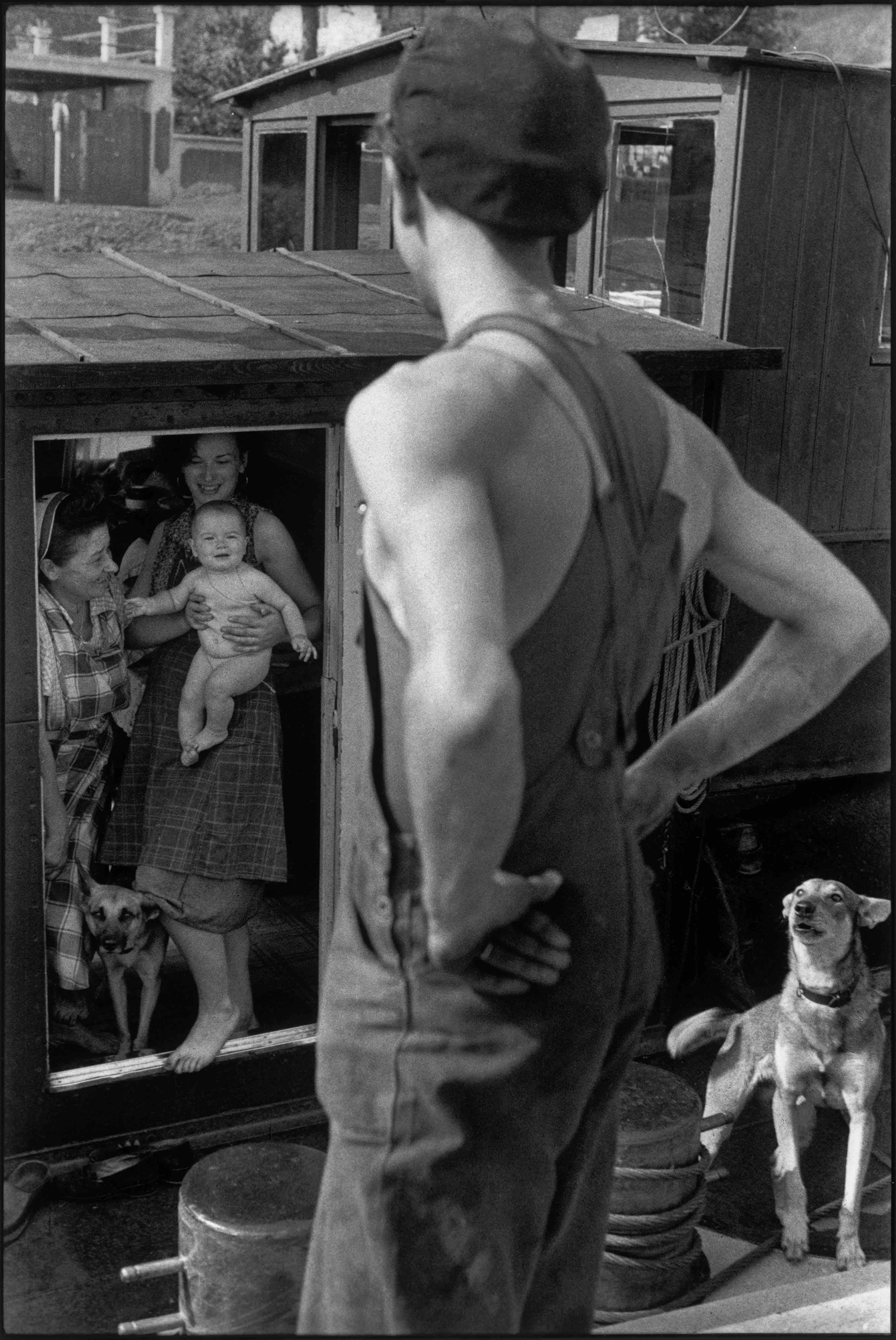

À CE GOÛT POUR L'ÉTRANGE et le cocasse s’ajoute celui des merveilles et des joies du quotidien, dont Cartier-Bresson n’hésite pas à se faire le reporter. Ce goût transparaît particulièrement dans l’exposition Revoir Paris et les vitrines qui présentent différents numéros du magazine Regards, pour lequel Cartier-Bresson a co-signé plusieurs reportages avec son ami Chim. Là, il s’intéresse à la foire du Trône, aux guinguettes, aux jeux enfantins dans les jardins de Paris ou encore aux noces et aux banquets. Près de ces vitrines, mais aussi à la BnF, Dimanche sur les bords de Seine, France, 1938 témoigne bien de ce regard tendre que le photographe pose sur le monde. Bougival, France, 1956 aussi. Qu’il s’agisse de deux couples qui déjeunent assis dans l’herbe en regardant le fleuve ou de l’accueil chaleureux que reçoit un ouvrier en regagnant sa péniche familiale, le ton est donné. Pourtant, Henri Cartier-Bresson ne cède jamais au mièvre et son œuvre ne se réduit pas à ces clichés d’un quotidien ou d’une France heureux. Pour cet artiste voyageur que son Leica a mené au bout du monde, si "photographier, c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur", il faut saisir les joies comme les tragédies et témoigner des luttes qui traversent l’Histoire. – Un œil engagé

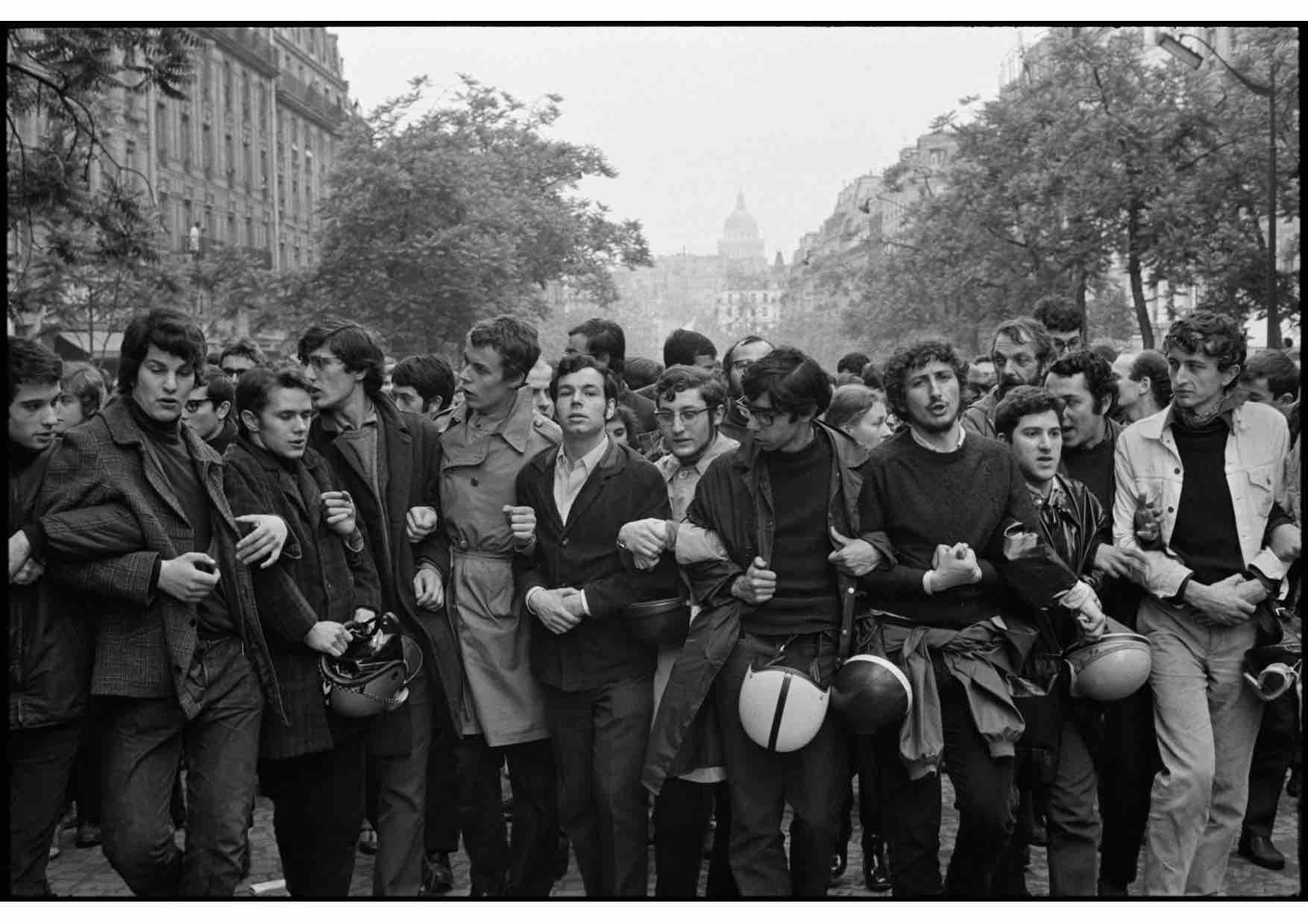

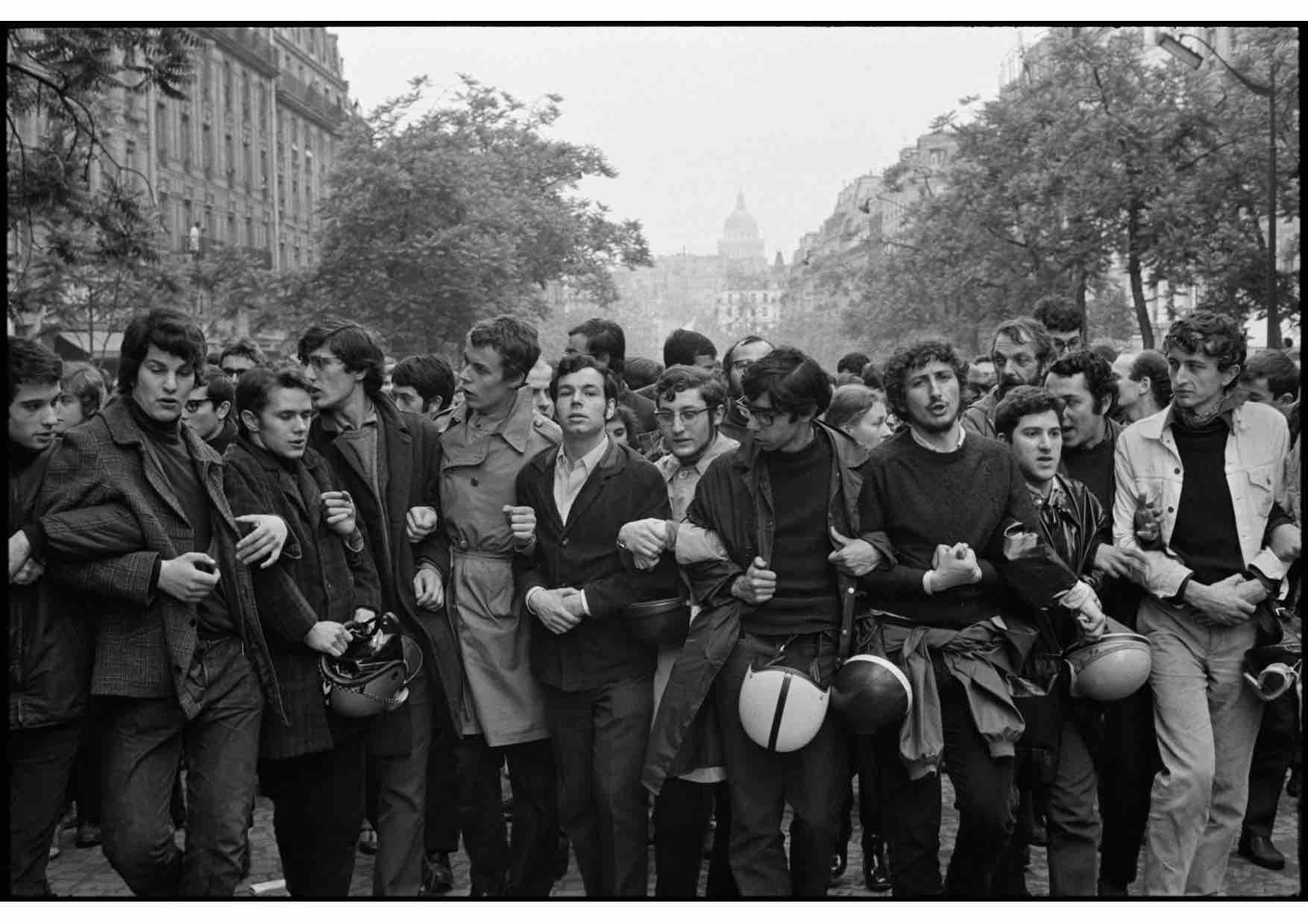

ON LE VOIT À LA BNF COMME AU MUSÉE CARNAVALET, l'"œil du siècle" est un œil engagé. Après mai 1968, les manifestations du Mouvement de Libération des Femmes ou du Front homosexuel d’action révolutionnaire le 1e mai 1971, la défense du Larzac en 1978, la manifestation des écologistes après la catastrophe de Tchernobyl en 1986 et les actions de soutien aux étudiants Chinois de la place Tian an men en 1989 sont autant de causes dont il a immortalisé les luttes. Notons qu’avant cela, Cartier-Bresson avait réalisé des documentaires sur la guerre d’Espagne. Il avait aussi rejoint la Résistance en février 1943 après s’être évadé du camp dans lequel il était prisonnier depuis presque trois ans. Il avait enfin photographié la Libération de Paris en août 1944 et le rapatriement des prisonniers de guerre et des déportés dans le camp de transit de Dessau en 1945.  S’il ne s’est jamais trouvé au cœur des combats – aux antipodes de Robert Capa et de son reportage lors du Débarquement – cet artiste aux idées libertaires n’a pas cessé de documenter les révoltes, capturant avec empathie des images emblématiques des luttes du XXe siècle.

S’il ne s’est jamais trouvé au cœur des combats – aux antipodes de Robert Capa et de son reportage lors du Débarquement – cet artiste aux idées libertaires n’a pas cessé de documenter les révoltes, capturant avec empathie des images emblématiques des luttes du XXe siècle.

MAIS CARTIER-BRESSON N'EST PAS SEULEMENT celui qui nous montre des étudiants parisiens élevant des barricades ou une rescapée giflant l’informatrice qui l’a dénoncée à la Gestapo (Dessau, Allemagne, mai-juin 1945), il est aussi celui qui observe et donne à voir avec une digne commisération les tragédies et les misères des hommes. Annie Leibovitz le montre bien qui choisit d’exposer, sur le même mur, les yeux hagards d’un père espagnol qu’on suppose demander l’aumône tout en enlaçant son jeune fils, des mendiants de Kerala en Inde ou encore le désespoir d’une foule aux derniers jours du Kuomintang. De fait, une partie des photographies de la Master Collection ou des prises de vue parisiennes se focalise sur les foules et sur leurs points de mire, faisant du regard des masses le témoignage le plus parlant des remous de l’Histoire : couronnement puis funérailles du roi Georges VI à Londres, meeting politique au parc des expositions porte de Versailles ou encore funérailles de Gandhi, rien en dehors de la légende de ces photographies ne permet de deviner avec précision l’événement qu’elles rapportent, comme si l’essentiel n’était pas l’événement en question mais son impact sur la foule, la manière dont elle l’attend, le reçoit ou le craint. Le geste photographique de Cartier-Bresson, profondément empreint d’humanité, s’ancre donc dans l’attention qu’il porte aux autres et dans les rencontres vers lesquelles l’ont guidé son objectif. Or, s’il est un lieu où ces rencontres se sont montrées particulièrement riches, c’est Paris, port d’attache du photographe, lieu de l’éternel retour, de la flânerie, lieu qui habite une grande partie de son œuvre. – Un œil pour (Re)voir Paris

EXPOSER CARTIER-BRESSON c’est nécessairement exposer Paris. On le voit à la BnF, où les images de la capitale émaillent les cinq espaces d’exposition, et on comprend pourquoi au musée Carnavalet, qui consacre sa rétrospective aux clichés pris dans la ville lumière et sa proche banlieue.  « Il y a trop à dire et je m’y plais à fouiner en piéton », confiait le photographe lors d’un entretien en 2001. De fait, le célèbre Leica de Cartier-Bresson semble ne jamais y trouver de repos. À Paris comme partout, l’artiste s’intéresse au quotidien et aux révoltes populaires mais il s’attache aussi à l’évolution de l’urbanisme, consignant par exemple des prises de vue du bidonville de Nanterre en 1968, de la démolition de la gare Montparnasse en 1969 et des premiers jours de la Défense en 1972. C’est là aussi qu’il réalise la plupart de ses plus beaux portraits : Jean Paul Sartre sur le pont des Arts, Colette dans son appartement, Samuel Beckett, Albert Camus ou Alberto Giacometti, rue d’Alésia. La vie et la ville bruissent d’un même fourmillement et d’une même poésie sous l’œil familier du photographe si bien qu’elle en devient, si ce n’est le sixième commissaire, du moins le sixième prisme par lequel l’œuvre de Cartier-Bresson nous est donnée à voir dans tout ce qu’elle a de grandiose.

« Il y a trop à dire et je m’y plais à fouiner en piéton », confiait le photographe lors d’un entretien en 2001. De fait, le célèbre Leica de Cartier-Bresson semble ne jamais y trouver de repos. À Paris comme partout, l’artiste s’intéresse au quotidien et aux révoltes populaires mais il s’attache aussi à l’évolution de l’urbanisme, consignant par exemple des prises de vue du bidonville de Nanterre en 1968, de la démolition de la gare Montparnasse en 1969 et des premiers jours de la Défense en 1972. C’est là aussi qu’il réalise la plupart de ses plus beaux portraits : Jean Paul Sartre sur le pont des Arts, Colette dans son appartement, Samuel Beckett, Albert Camus ou Alberto Giacometti, rue d’Alésia. La vie et la ville bruissent d’un même fourmillement et d’une même poésie sous l’œil familier du photographe si bien qu’elle en devient, si ce n’est le sixième commissaire, du moins le sixième prisme par lequel l’œuvre de Cartier-Bresson nous est donnée à voir dans tout ce qu’elle a de grandiose. M. P. ------------------------------- à Paris, le 17 août 2021 Henri Cartier-Bresson, Le Grand Jeu Exposition jusqu'au 22 août 2021

Bibliothèque nationale de France François Mitterrand, galerie 2

Quai François Mauriac, Paris 13e

Tarif plein : 9 €

Tarif réduit : 7 €

Entrée gratuite pour les détenteurs d'un pass lecture/culture ou recherche

Renseignements et réservation Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu Publication en co-édition avec Marsilio Editori, Venise / Palazzo Grassi – Punta della Dogana / Bibliothèque nationale de France

60 euros Revoir Paris Exposition jusqu'au 31 octobre 2021

Musée Carnavalet

23 rue de Sévigné, Paris 3e

Tlj sauf le lundi : 10h à 18h

Tarif plein : 11 €

Tarif réduit : 9 €

Gratuit pour les -18 ans

Rens.: 01 44 59 58 58

Voir le site du musée Henri Cartier-Bresson. Revoir Paris Avec des textes d’Anne de Mondenard et Agnès Sire

Publié par Paris Musées

Édition anglaise publiée par Thames & Hudson

40 euros

Crédits photos : Henri Cartier-Bresson. Alberto Giacometti, Rue d’Alésia,

Paris, France, 1961.

Épreuve gélatinoargentique de 1973

© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Henri Cartier-Bresson. Simiane-la-Rotonde, France, 1969.

Épreuve gélatino-argentique de 1973

© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Le premier plan saisit une partie d’une première ouverture en pierre – porte ou fenêtre – sur le bord de laquelle reposent deux jeunes garçons. Dans la perspective, une autre ouverture dont la partie droite est hors-champ invite le regard à se perdre dans un lointain entrecoupé de colonnes. Assises adossées de part et d’autre d’une de ces colonnes, deux jeunes filles se prélassent, comme un écho des garçons du premier plan. Symétrie, cadre dans le cadre, perspective : tout y est. Rien d’étonnant à ce que le cliché serve d’affiche à l’exposition de la BnF !

Le premier plan saisit une partie d’une première ouverture en pierre – porte ou fenêtre – sur le bord de laquelle reposent deux jeunes garçons. Dans la perspective, une autre ouverture dont la partie droite est hors-champ invite le regard à se perdre dans un lointain entrecoupé de colonnes. Assises adossées de part et d’autre d’une de ces colonnes, deux jeunes filles se prélassent, comme un écho des garçons du premier plan. Symétrie, cadre dans le cadre, perspective : tout y est. Rien d’étonnant à ce que le cliché serve d’affiche à l’exposition de la BnF ! Au premier plan, un homme coiffé d’une casquette appuie son visage sur sa main, il semble endormi. Juste au-dessus de lui figure le dessin enfantin d’un visage d’homme portant un chapeau. Ce dessin est-il à envisager comme la matérialisation d’un rêve, un double du dormeur, un portrait volé ? La scène intrigue et fait sourire, figée par un observateur friand de fantaisie. Un autre anti-portrait traduit bien cette tendance du photographe, celui de l’homme au journal qui figure sur Livourne, Italie, 1933. Sur ce cliché plébiscité par les cinq co-commissaires du Grand Jeu, grâce au travail sur l’angle de vue, le visage de l’homme est masqué par un rideau, au premier plan, dont l’énorme nœud tombe juste au-dessus des épaules du sujet. Pour François Pinault, "tel un magicien, Cartier-Bresson transforme un instant simple en scène incongrue […]. Cette image iconique, au jeu de superposition subtil, ne cesse de nous faire sourire et d’intriguer celui qui la regarde."

Au premier plan, un homme coiffé d’une casquette appuie son visage sur sa main, il semble endormi. Juste au-dessus de lui figure le dessin enfantin d’un visage d’homme portant un chapeau. Ce dessin est-il à envisager comme la matérialisation d’un rêve, un double du dormeur, un portrait volé ? La scène intrigue et fait sourire, figée par un observateur friand de fantaisie. Un autre anti-portrait traduit bien cette tendance du photographe, celui de l’homme au journal qui figure sur Livourne, Italie, 1933. Sur ce cliché plébiscité par les cinq co-commissaires du Grand Jeu, grâce au travail sur l’angle de vue, le visage de l’homme est masqué par un rideau, au premier plan, dont l’énorme nœud tombe juste au-dessus des épaules du sujet. Pour François Pinault, "tel un magicien, Cartier-Bresson transforme un instant simple en scène incongrue […]. Cette image iconique, au jeu de superposition subtil, ne cesse de nous faire sourire et d’intriguer celui qui la regarde." S’il ne s’est jamais trouvé au cœur des combats – aux antipodes de Robert Capa et de son reportage lors du Débarquement – cet artiste aux idées libertaires n’a pas cessé de documenter les révoltes, capturant avec empathie des images emblématiques des luttes du XXe siècle.

S’il ne s’est jamais trouvé au cœur des combats – aux antipodes de Robert Capa et de son reportage lors du Débarquement – cet artiste aux idées libertaires n’a pas cessé de documenter les révoltes, capturant avec empathie des images emblématiques des luttes du XXe siècle.  « Il y a trop à dire et je m’y plais à fouiner en piéton », confiait le photographe lors d’un entretien en 2001. De fait, le célèbre Leica de Cartier-Bresson semble ne jamais y trouver de repos. À Paris comme partout, l’artiste s’intéresse au quotidien et aux révoltes populaires mais il s’attache aussi à l’évolution de l’urbanisme, consignant par exemple des prises de vue du bidonville de Nanterre en 1968, de la démolition de la gare Montparnasse en 1969 et des premiers jours de la Défense en 1972. C’est là aussi qu’il réalise la plupart de ses plus beaux portraits : Jean Paul Sartre sur le pont des Arts, Colette dans son appartement, Samuel Beckett, Albert Camus ou Alberto Giacometti, rue d’Alésia. La vie et la ville bruissent d’un même fourmillement et d’une même poésie sous l’œil familier du photographe si bien qu’elle en devient, si ce n’est le sixième commissaire, du moins le sixième prisme par lequel l’œuvre de Cartier-Bresson nous est donnée à voir dans tout ce qu’elle a de grandiose.

« Il y a trop à dire et je m’y plais à fouiner en piéton », confiait le photographe lors d’un entretien en 2001. De fait, le célèbre Leica de Cartier-Bresson semble ne jamais y trouver de repos. À Paris comme partout, l’artiste s’intéresse au quotidien et aux révoltes populaires mais il s’attache aussi à l’évolution de l’urbanisme, consignant par exemple des prises de vue du bidonville de Nanterre en 1968, de la démolition de la gare Montparnasse en 1969 et des premiers jours de la Défense en 1972. C’est là aussi qu’il réalise la plupart de ses plus beaux portraits : Jean Paul Sartre sur le pont des Arts, Colette dans son appartement, Samuel Beckett, Albert Camus ou Alberto Giacometti, rue d’Alésia. La vie et la ville bruissent d’un même fourmillement et d’une même poésie sous l’œil familier du photographe si bien qu’elle en devient, si ce n’est le sixième commissaire, du moins le sixième prisme par lequel l’œuvre de Cartier-Bresson nous est donnée à voir dans tout ce qu’elle a de grandiose.