Chopin, le piano et l'infini

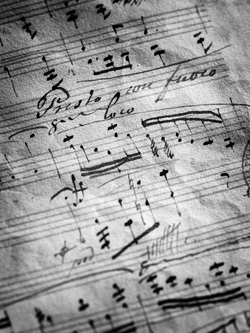

Chopin, le piano et l'infini partitions, lettres, et autres témoignages de ses proches présentés à la Cité de la Musique contribuent d'ailleurs à nourrir ce mythe du créateur inspiré et tourmenté : l'écriture est petite et nerveuse, les notes et les portées sont raturées, corrigées jusqu'au dernier moment, juste avant l'édition définitive des oeuvres. L'artiste continue à perfectionner les doigtés, si originaux, et les nuances, si sensibles. "Il faut chanter avec les doigts", répétait-il. Les nocturnes et les ballades apparaissent ainsi comme la quintessence de l'inspiration romantique de Chopin, lyrique, et déchirante. Jérôme Godeau, commissaire de l'exposition du Musée de Vie romantique avec Solange Thierry, indique d'ailleurs qu'"aucune musique ne s'est approchée aussi près de la mort que celle de Chopin, douloureuse jusqu'au vertige". Ainsi, le masque mortuaire du compositeur entretient pour toujours cette image de l'artiste romantique : la chevelure abondante repose, en bataille, sur l'oreiller, et dégage un front haut sous lequel les sourcils, froncés, semblent exprimer encore les affres du génie.

partitions, lettres, et autres témoignages de ses proches présentés à la Cité de la Musique contribuent d'ailleurs à nourrir ce mythe du créateur inspiré et tourmenté : l'écriture est petite et nerveuse, les notes et les portées sont raturées, corrigées jusqu'au dernier moment, juste avant l'édition définitive des oeuvres. L'artiste continue à perfectionner les doigtés, si originaux, et les nuances, si sensibles. "Il faut chanter avec les doigts", répétait-il. Les nocturnes et les ballades apparaissent ainsi comme la quintessence de l'inspiration romantique de Chopin, lyrique, et déchirante. Jérôme Godeau, commissaire de l'exposition du Musée de Vie romantique avec Solange Thierry, indique d'ailleurs qu'"aucune musique ne s'est approchée aussi près de la mort que celle de Chopin, douloureuse jusqu'au vertige". Ainsi, le masque mortuaire du compositeur entretient pour toujours cette image de l'artiste romantique : la chevelure abondante repose, en bataille, sur l'oreiller, et dégage un front haut sous lequel les sourcils, froncés, semblent exprimer encore les affres du génie. la protectrice, et la compagne privilégiée de la création du compositeur. Jérôme Godeau l'affirme avec conviction : "Mélomane, douée elle-même d'une écriture musicale, Sand a eu une influence profonde sur le compositeur." C'est elle qui, témoin d'un débat entre Delacroix et Chopin sur les mérites respectifs de la peinture et de la musique, conçoit l'image de cette "note bleue" caractéristique de la mélodie chopinienne. Le commissaire de l'exposition rappelle d'ailleurs qu'il a, dans son travail, "approché la musique de Chopin par la métaphore. Les toiles exposées dans l'ancien atelier d'Ary Scheffer illustrent cette réverbération des arts, cette résonance des sons sur la peinture et l'écriture." Point d'orgue de ces correspondances : la main du pianiste, si petite, moulée dans le plâtre en 1849 par Auguste Clésinger. Blancs, fins, presque féminins, les doigts virtuoses reposent immobiles sur le velours pourpre.

la protectrice, et la compagne privilégiée de la création du compositeur. Jérôme Godeau l'affirme avec conviction : "Mélomane, douée elle-même d'une écriture musicale, Sand a eu une influence profonde sur le compositeur." C'est elle qui, témoin d'un débat entre Delacroix et Chopin sur les mérites respectifs de la peinture et de la musique, conçoit l'image de cette "note bleue" caractéristique de la mélodie chopinienne. Le commissaire de l'exposition rappelle d'ailleurs qu'il a, dans son travail, "approché la musique de Chopin par la métaphore. Les toiles exposées dans l'ancien atelier d'Ary Scheffer illustrent cette réverbération des arts, cette résonance des sons sur la peinture et l'écriture." Point d'orgue de ces correspondances : la main du pianiste, si petite, moulée dans le plâtre en 1849 par Auguste Clésinger. Blancs, fins, presque féminins, les doigts virtuoses reposent immobiles sur le velours pourpre. souplesse du chant, du bel canto italien, Chopin a crée, selon le pianiste Alfred Brendel un "univers pianistique" à part. "Que la main gauche soit le maître de chapelle et garde la mesure" répète le maître à ses élèves. La main droite, quant à elle, semble pouvoir échapper au temps. Jérôme Godeau insiste sur cette nuance, tempo rubato, que le compositeur emprunte à l'opéra : "Chez Chopin, le temps semble vouloir se dérober à la mesure, et l'éternité s'inscrire dans la temporalité. Il est le compositeur de la déchirure, d'un au-delà déjà là." Cette déchirure lui vient notamment de la Pologne, perdue à jamais.

souplesse du chant, du bel canto italien, Chopin a crée, selon le pianiste Alfred Brendel un "univers pianistique" à part. "Que la main gauche soit le maître de chapelle et garde la mesure" répète le maître à ses élèves. La main droite, quant à elle, semble pouvoir échapper au temps. Jérôme Godeau insiste sur cette nuance, tempo rubato, que le compositeur emprunte à l'opéra : "Chez Chopin, le temps semble vouloir se dérober à la mesure, et l'éternité s'inscrire dans la temporalité. Il est le compositeur de la déchirure, d'un au-delà déjà là." Cette déchirure lui vient notamment de la Pologne, perdue à jamais.|

L’exposition à la cité de la musique s’adresse à un large public à mobilité réduite (aveugles, sourds, autres). Des visites en lecture labiale (et non en langue des signes) sont organisées avec un conférencier. Les personnes à déficiences mentales ne sont pas oubliées puisque des visites avec conférencier leur sont également proposées. En ce qui concerne les personnes non-voyantes, des outils de médiation, c'est-à-dire des éléments qui facilitent la découverte d’une œuvre, leur sont offerts ; ici, les mécaniques du piano qui sont à toucher au fil de la balade dans l’exposition. Mais avant de s’émouvoir face à ces mécaniques, le visiteur aveugle doit se munir d’un audioguide avec casque qui lui sera précieux pour la bonne démarche de sa visite. Ce n’est pas un casque infrarouge. Il doit emprunter un livret avec une liste des numéros de l’audioguide en braille et en gros caractères. Durant sa visite, il peut ensuite écouter les commentaires audios quand il se trouve face à une œuvre qu’il peut toucher. D’abord, les deux mécaniques de piano. En se mettant de face, on peut ainsi appuyer sur la touche avec sa main gauche et dans le même temps avec l’autre main, découvrir la mécanique du piano, le petit marteau permet à la corde d’être frappée, selon le principe du levier.

Deux images en relief sont également accessibles. La première est un dessin représentant George Sand qui regarde le jeune Franz Liszt jouer du piano. George Sand est représentée de profil, toute de noir vêtue. Des granulées permettent de sentir, au toucher, sa robe, la longueur de ses cheveux, les contours de son visage. A gauche du tableau, le jeune pianiste assis face au piano est en train de jouer. Dans cette caricature, les reliefs sont rendus par un dépôt de résine. La retranscription présente également des couleurs contrastées pour les personnes malvoyantes. La seconde image est un portrait dessiné de Frédéric Chopin, dans une pose de réflexion. Une partition est aussi présentée en relief en noir et en écriture braille. La mise en place côte à côte incite aussi bien le visiteur déficient visuel à découvrir comment est représentée l’écriture de la musicographie noire que le visiteur valide la musicographie braille. Cette dernière se compose principalement des lettres de l’alphabet qui forment les notes selon les temps. Les lettres D-E-F-G-H-I-J, représentent les notes, demi-temps d’une croche. Les lettres N O P Q R S T représentent également la gamme, mais les deux temps d’une blanche. Les chiffres 4-5-6-7-8-9 et la lettre w, représentent quant à eux l’unique temps d’une noir. Comme le musicien non-voyant ne peut lire sa partition, il doit l’apprendre intégralement. Pour le piano, c’est la main droite dans un premier temps qui est donnée sur la feuille et plus loin, en dessous, la main gauche. Les silences, autres signes musicaux sont représentés par d’autres combinaisons de lettres, chiffres. La médiathèque est équipée d’un ordinateur avec une synthèse vocale qui permet aux visiteurs aveugles d’écouter des œuvres de Chopin ou toutes autres musiques en lien avec les expositions. En préambule, l’Internaute handicapé peut tester cette application via le site web de la Cité de la Musique. Cependant, notons que le visiteur déficient visuel doit être accompagné par une autre personne parce qu’il est difficile, malgré les outils fournis, de se diriger seul sur le parcours de l’exposition. |