Le calotype, à la croisée des chemins

Le calotype, à la croisée des chemins

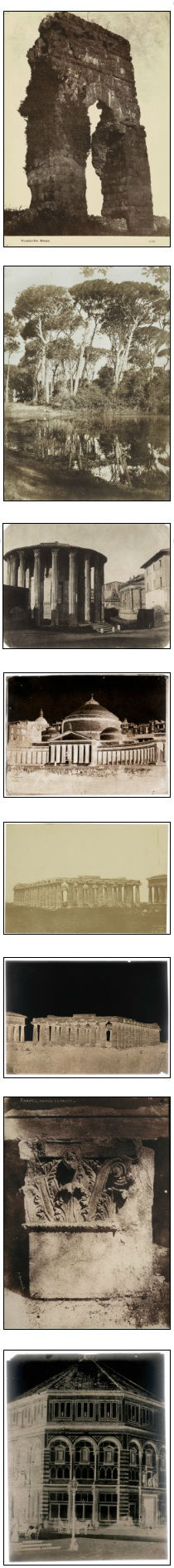

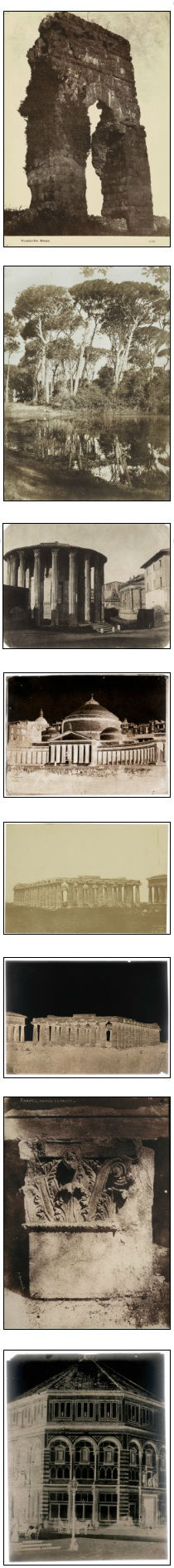

Le Petit Palais à Paris rend hommage aux pionniers de la photographie sur papier, les William Henry Fox Talbot, Eugène Piot, Firmin-Eugène Le Dien, Giacomo Caneva, Luigi Sacchi et autres Gustave Le Gray. Des retrouvailles, le temps d'une célébration du calotype, technique qui a fait entrer un art, la photographie, dans une nouvelle dimension et un pays, l'Italie, dans l'ère moderne. Eloge du négatif. Les débuts de la photographie sur papier en Italie, 1846-1862, ce sont cent-quarante négatifs et tirages d’époque entre tâtonnements et prouesses, entre expériences et imperfections.

Parce que les temps de pose, aux premiers temps de ce qui ne s'appelait pas encore la photographie, étaient d'une extrême longueur, les images des années 1850 sont souvent peuplées de "fantômes". Ainsi désigne-t-on les personnes dont on devine plus qu'on ne distingue la forme brumeuse et incertaine, traversant une place ou marchant dans une rue, présences à peine visibles et émouvantes par leur statut d'apparition-disparition. En convoquant ces pionniers, mi-artistes mi-artisans, dont les expérimentations ont connu des fortunes diverses, l'exposition

Eloge du négatif participe de ce sentiment général de fragilité : devant certains tirages presque effacés naît la peur de les voir tout bonnement s'évanouir. Leur beauté, même imparfaite, n'en devient que plus précieuse. Et riche d’enseignements.

L'avènement de la mécanisation

Car par-delà même le caractère inédit (en France) de certains clichés présentés, les organisateurs ont volontairement opté pour une approche que Susana Gallego Cuesta, l'une des trois commissaires de l'exposition, qualifie d'"

archéologique": "

Avec le numérique, on oublie presque comment se fait une photographie. Et c'est ainsi qu'on découvre que la retouche est née en même temps que la photographie et qu'à cette époque-là, on ne poussait pas des cris d’orfraie pour un ciel masqué. C'est cette cuisine des images qu'on a également voulu montrer." Témoin, les trois premiers clichés qui accueillent le public. En réalité, un négatif et deux tirages - dont un "retravaillé" - d'une seule et même vue de la coupole de la cathédrale Santa Maria del Fiore, à Florence (Eugène Piot, 1851-53). Manière (hautaine) de tourner la page du daguerréotype. En mettant au point en 1841 le calotype, autrement dit le tirage sur papier, le Britannique Fox Talbot ouvre en effet la voie à la reproduction, à la mécanisation. Les amateurs éclairés, artistes peintres ou simples chimistes, n'ont plus qu'à s’engouffrer dans la brèche, tout en poursuivant les recherches à même de développer cet "art" émergent et d'en faciliter l'usage. Quoi qu'il en soit, le calotype (du grec "

kalos", "beau") sera utilisé jusqu’au tout début des années 1860, et sera bien malgré lui un des acteurs essentiels d'une unité politique qui se noue, se joue à la même époque.

La péninsule transalpine demeure l'une des étapes-phares du fameux tour que tout intellectuel, tout artiste, tout aristocrate qui se respecte se doit d'accomplir en cette deuxième moitié du XIXe siècle (

lire à ce sujet notre article sur l'exposition Souvenirs d'Italie). Les apprentis-photographes, anglais et français essentiellement, succèdent donc aux peintres faisant des émules en cours de route. C'est ainsi que l'Italie devient un formidable champ d'investigations et se construit comme pays, même sans le savoir, même sans le vouloir. A son insu, de fait, puisque c'est sous l'impulsion des étrangers essentiellement qu'est entrepris cette monumentale étude de l'Italie. Quoi qu'il en soit, de ces échanges entre photographes de tous horizons, des voyages de ces étrangers jusqu'à l’extrémité australe et souvent malfamée de la "botte", de l'exploration des îles du Ponant comme la Sardaigne, de la couverture de l'épopée garibaldienne notamment dans les rues de Palerme (Sicile) où l'immense Gustave Le Gray rejoint en 1860 les troupes du partisan de l'unification italienne… de tous ces événements pratiquement concomitants émergera le Royaume d'Italie, en 1861. Les images que les uns et les autres rapportent, et vendent bientôt, de leur périple "

constituent un corpus qui aujourd'hui encore sert de référence à notre imaginaire", note Susana Gallego Cuesta en indiquant les photographies de pins faites par Giacomo Caneva. Un de ces motifs éternels dont le Français Firmin-Eugène Le Dien s'emparera à son tour, comme il saura sublimer la nature opulente de la péninsule, où qu'il se rende.

L'invention d'une profession

Non moins incontournables, les photographies des monuments qui, de Florence à Naples, de Milan à Venise, ont fait l'objet d'un inventaire aussi précis que méthodique. A chacune de ces villes, son héros : Sacchi pour Milan, Caneva pour Rome, Bresolin pour Venise, Veraci pour Florence, les étrangers s'emparant de Naples, de la côte amalfitaine et des îles avoisinantes. Dix ans suffisent amplement pour mesurer l'évolution d'un travail "

très pictural, au début, avec des prises de vue classiquement frontales qui, peu à peu, cèdent la place à des gros plans, voire des perspectives inattendues." Peu importe d'ailleurs que dans cette

Promenade en calotypie (intitulé de la partie centrale de l'exposition) certains noms éclaboussent les cimaises de leur talent, éclipsant du même coup les travaux de leurs confrères.

Eloge du négatif cherche moins à les mettre en concurrence qu'à rendre hommage à l'inventivité de tous ces hommes et cette femme (l'artiste-peintre Amélie Guillot-Saguez) et, à travers eux, à montrer l'évolution d'un hobby bientôt érigé en gagne-pain à la manière d’un Giacomo Caneva qui écoulera sa production sous forme d'albums "

touristiques" répertoriés en genres bien précis : architecture, sculpture, paysages, scènes de guerre, portraits. Ce qui n'ôte rien à son savoir-faire.

Cette déambulation en clair-obscur émerveille autant par les images que par leur présentation. La mise en regard des négatifs et des positifs - et parfois même, pour certains clichés, l'utilisation seule du négatif comme pour le

Persée de Vero Veraci - contribue à recréer cette atmosphère de mystère et d'excitation dans laquelle devaient d'ailleurs évoluer ces artisans. Et plus encore au moment de la "révélation" sur le papier. Mais les négatifs sont aussi là pour montrer tout le travail que nécessitait la moindre retouche, toujours très précise, très fine. Et la commissaire de rappeler que "

leur formation de peintre n'est pas pour rien dans la qualité de ce travail, un savoir-faire qui du reste s'est perdu par la suite avec l'avènement du métier de photographe." Pour autant, ils sont encore rares à cette époque à revendiquer le statut d'artiste, si l'on excepte le gargantuesque Le Gray avec lequel d'ailleurs se termine l'exposition. Le photographe des "marines" va bientôt abandonner le négatif sur papier au profit du négatif sur verre, qui accélèrera encore un peu plus la mécanisation des images. Alors que Le Gray n'a que 50 ans et que Caneva (1813-1865) est mort depuis cinq ans, intoxiqué par les vapeurs qu’il a respirées dans son laboratoire, la photographie, elle, entre déjà dans une nouvelle ère : celle de la mémoire. C'est Ludovico Tominello qui, dès 1870, rachète les négatifs de feu Caneva pour les retirer sous son nom "

dans une démarche qui tient autant de l'hommage que du pillage". Vingt ans à peine se sont écoulés depuis que les "

fantômes" ont fait trembler les premiers négatifs sur papier.

Le calotype, à la croisée des chemins

Le calotype, à la croisée des chemins