Votre attention s'il vous plaît

A travers cent cinquante affiches et films classés en six grands thèmes - humanitaire, droits de l'homme, aide sociale et exclusion, écologie, civisme et éducation, santé -, le Musée des Arts Décoratifs, à Paris, montre comment le commercial se révèle un allié précieux, sinon indispensable, du charitable. Ou comment concilier deux visages a priori opposés. L'exposition La publicité au secours des grandes causes est à découvrir jusqu'au 9 mai.

Apparues pour la plupart peu après 1968, les ONG ont recours à la publicité avec parcimonie dans les premiers temps, préférant se servir des tribunes dans la presse pour toucher le grand public. L'affiche est alors le support médiatique privilégié : souvent élaborées par des graphistes, comme le collectif Grapus, elles jouent des couleurs, de la typographie et des illustrations pour véhiculer leurs messages. La fameuse affiche

Noir de la mort, du désespoir d’Alain Le Quernec (sérigraphie couleur, 1978), réalisée à la suite de la catastrophe de l'Amoco Cadiz le 16 mars 1978, en est l'un des meilleurs exemples : le rouge et le noir ont une force symbolique et graphique capable de sensibiliser l'opinion.

La décennie suivante, avec la multiplication des associations humanitaires et leur professionalisation, les formes de communication se diversifient ; il s'agit, pour chaque ONG, de se démarquer et d'attirer des fonds en ayant recours à des agences de publicité capables d'élaborer une véritable stratégie marketing. Une affiche de

Médecins du monde comme

Ma vie c'est sa vie (agence RSCG, vers 1986), où un

french doctor en blouse bleue tient une fillette noire sur ses genoux, montre le chemin parcouru : désormais, le slogan fait écho au visuel, le logo de la "marque" Médecins du monde est affiché en bonne vue ainsi que les informations postales et bancaires pour les dons. La photographie de type journalistique au réalisme beaucoup plus cru se substitue à l'affiche graphique –

Leila 100 francs plus tard pour Action contre la faim (Agence DDB&Co, d’après une photographie de Laurent Gernez) suscite en 1994 une grande polémique : l'affiche montre la même jeune femme à trois mois d'intervalle, avant et après son séjour dans un centre de nutrition thérapeutique de l'ONG. Si le sourire est toujours aussi éclatant, le visage s'est considérablement étoffé.

Les spots télévisés se multiplient également, du film réaliste -

La Route fleurie pour la sécurité routière, agence FCA !BMZ, réalisation Raymond Depardon, 1999, qui superpose une musique joyeuse et des images d'accidents de la route ainsi que des blessé graves et des familles endeuillées - au film d'animation -

Sugar Baby Love, pour AIDES, Agence TBWA, 2004, récit des tribulations d'un jeune garçon homosexuel pour trouver l'amour avec le préservatif comme ange gardien. Aujourd'hui, les instantanés et les spots restent les supports privilégiés, même si les recherches graphiques subsistent encore : la campagne d'Emmaüs en 2006

Au-delà des idées reçues de l’atelier Nous Travaillons Ensemble, qui joue sur un dessin faussement naïf, a ainsi marqué de manière considérable l'histoire du graphisme militant.

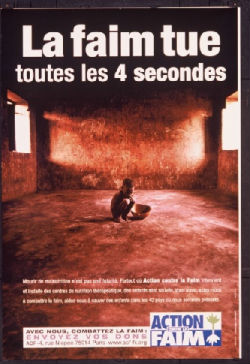

La publicité use de diverses armes rhétoriques pour transmettre le message des ONG. La simple mise en scène de la victime, comme sur l'affiche pour Médecins sans frontières

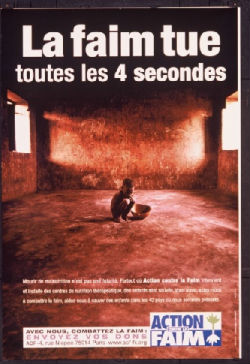

Dans leur salle d’attente 2 milliards d’hommes (anonyme, 1977), montrant le visage d'un Africain barré du slogan de l'ONG, ou bien celle pour Action contre la faim

La faim tue toutes les quatre secondes (Agence l’Agence verte, photographie de Jonh Jones, 2002), où un petit garçon semble ramasser par terre quelques grains de riz, surtout présente aux débuts, fait progressivement place à d'autres stratégies. Le didactisme n'est pas absent de certains films ou

affiches, en particulier dans la campagne orchestrée en 2002 par le Ministère de l'Éducation Nationale sur le respect à l’école (

Le respect, ça change l’école, Agence BBDO) où l'écrivain Daniel Pennac tente de faire comprendre l'importance d’un bonjour. L’humour aussi, et sous diverses formes, comme dans le petit film

L’enfant invisible pour Médecins du monde (agence euro RSCG&CO, 2009) qui joue sur l'indifférence des occidentaux face aux fréquentes famines en Afrique, ou bien à travers l'affiche pour la Sécurité Routière

Le jaune, c’est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie (Agence Lowe Stratéus, photographie de Daniloff, offset couleur 2008) avec Karl Lagerfeld en vedette.

Les sourires et les rires fusent souvent dans les salles, mais c’est l’empathie qui est la plus largement sollicitée. La publicité a pour but de faire prendre conscience de situations urgentes ou alarmantes, et utilise pour ce faire des images destinées à marquer les sensibilités :

N’attendez pas qu’on vous prive de l’information pour la défendre pour Reporters sans frontières (Agence Saatchi&Saatchi, photogaphie de Laurent Seroussi, 2003), affiche où l’on voit Guillaume Durand assassiné par balles dans une ruelle sordide, ou bien une série d’affiches pour AIDES,

Protégez-vous (Agence TBWA, photographies de Dimitri Daniloff, offset couleur, 2004), où le partenaire amoureux se tranforme en insecte venimeux géant, mygale ou scorpion, suscitent le choc et l'horreur. Certaines publicités refusent d'afficher un message unique, telle cette affiche pour la Fondation Nicolas Hulot,

La panthère (Agence CLM/BBDO, photographie de Jean-Marie Vives, 2004) : le cadavre d'une panthère sort du hublot ouvert d'une machine à laver. La réflexion est sans cesse stimulée. La prise de conscience s'effectue systématiquement après quelques instants face à l'image, comme si l'horreur était trop forte pour être appréhendée instantanément.

Le paradoxe se dessine au fil de l'exposition : en utilisant le marketing et en multipliant les messages, les ONG font jouer la concurrence entre elles, et entrent à leur tour dans une logique commerciale. C'est à celle qui aura le message publicitaire le plus fort, l'image la plus choquante, de remporter l'attention. Mais quel autre moyen pour lever d'importants fonds ? Là où une frontière semble franchie, c'est lorsque la publicité utilise elle-même les grandes causes à des fins commerciales. Manquent peut-être, dans l'exposition du musée des Arts Décoratifs, quelques affiches publicitaires jouant de ce registre pour vendre de façon plus efficace, comme les photographies polémiques d'Oliviero Toscano, utilisant des malades du SIDA ou des anorexiques pour promouvoir de grandes marques du textile - tout en attirant l'attention sur des problèmes de société - ou les réclames de certains appareils électroménager "écologiques", à une époque où la sauvegarde de l'environnement devient une priorité. La salle "

Carte blanche donnée à Monsieur Poulet", en préambule à l’exposition, amorce pourtant la réflexion : Monsieur Poulet se veut une marque "

éthiquable" et les panneaux, tout comme une vidéo, viennent expliquer que les matériaux utilisés sont issus du commerce équitable. Toutefois, il s'agit bien de T-shirts "branchés", destinés non pas à financer une association humanitaire mais à faire tourner une industrie : le charitable sert de coquille au commercial. La boucle est bouclée.

Musée des Arts Décoratifs

107 rue de Rivoli

75001 PARIS

Mar-Dim 11h-18h

Nocturne jeudi (21h)

Tarif plein : 9 €

Tarif réduit : 7,5 €

Rens. : 01 44 55 57 50

Crédits et légendes photos

Vignette sur la page d'accueil : Le Sablier, Agence Leo Burnett-Position (Paris), réalisation Dimitri Daniloff, 2007

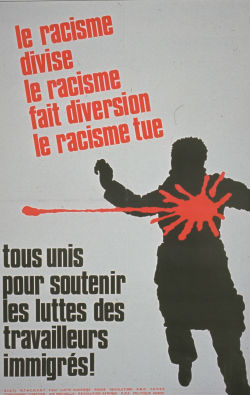

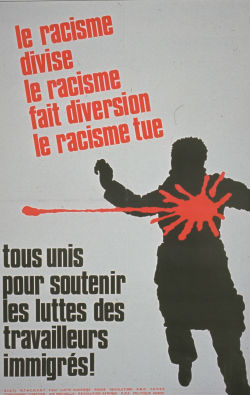

Photo 1 Le racisme divise, le racisme tue, Anonyme, Sérigraphie couleur, vers 1970 - 1975

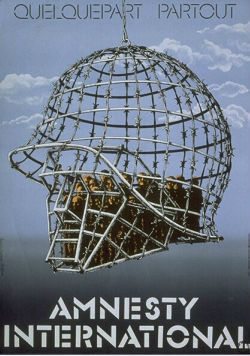

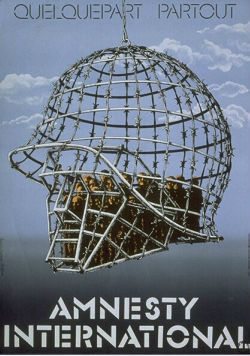

Photo 2 Quelque part partout, Alain Le Quernec, Amnesty International, 1978

Photo 3 Action contre la faim, La faim tue toutes les quatre secondes, Agence l’Agence verte, Photographie de Jonh Jones, 2002

Photo 4 La panthère, photographie Jean-Marie Vives pour l’agence CLM/BBDO, Fondation Nicolas Hulot, 2004

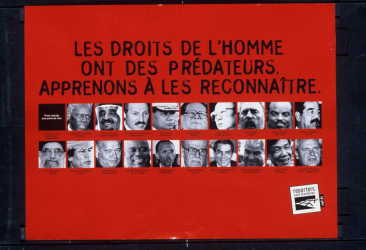

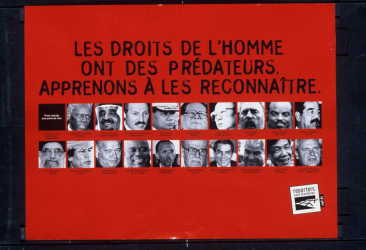

Photo 5 Reporters sans frontières, Les droits de l’homme ont des prédateurs, Agence Alice Lowe & Partners, 1990

Médecins du monde comme Ma vie c'est sa vie (agence RSCG, vers 1986), où un french doctor en blouse bleue tient une fillette noire sur ses genoux, montre le chemin parcouru : désormais, le slogan fait écho au visuel, le logo de la "marque" Médecins du monde est affiché en bonne vue ainsi que les informations postales et bancaires pour les dons. La photographie de type journalistique au réalisme beaucoup plus cru se substitue à l'affiche graphique – Leila 100 francs plus tard pour Action contre la faim (Agence DDB&Co, d’après une photographie de Laurent Gernez) suscite en 1994 une grande polémique : l'affiche montre la même jeune femme à trois mois d'intervalle, avant et après son séjour dans un centre de nutrition thérapeutique de l'ONG. Si le sourire est toujours aussi éclatant, le visage s'est considérablement étoffé.

Médecins du monde comme Ma vie c'est sa vie (agence RSCG, vers 1986), où un french doctor en blouse bleue tient une fillette noire sur ses genoux, montre le chemin parcouru : désormais, le slogan fait écho au visuel, le logo de la "marque" Médecins du monde est affiché en bonne vue ainsi que les informations postales et bancaires pour les dons. La photographie de type journalistique au réalisme beaucoup plus cru se substitue à l'affiche graphique – Leila 100 francs plus tard pour Action contre la faim (Agence DDB&Co, d’après une photographie de Laurent Gernez) suscite en 1994 une grande polémique : l'affiche montre la même jeune femme à trois mois d'intervalle, avant et après son séjour dans un centre de nutrition thérapeutique de l'ONG. Si le sourire est toujours aussi éclatant, le visage s'est considérablement étoffé.  affiches, en particulier dans la campagne orchestrée en 2002 par le Ministère de l'Éducation Nationale sur le respect à l’école (Le respect, ça change l’école, Agence BBDO) où l'écrivain Daniel Pennac tente de faire comprendre l'importance d’un bonjour. L’humour aussi, et sous diverses formes, comme dans le petit film L’enfant invisible pour Médecins du monde (agence euro RSCG&CO, 2009) qui joue sur l'indifférence des occidentaux face aux fréquentes famines en Afrique, ou bien à travers l'affiche pour la Sécurité Routière Le jaune, c’est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie (Agence Lowe Stratéus, photographie de Daniloff, offset couleur 2008) avec Karl Lagerfeld en vedette.

affiches, en particulier dans la campagne orchestrée en 2002 par le Ministère de l'Éducation Nationale sur le respect à l’école (Le respect, ça change l’école, Agence BBDO) où l'écrivain Daniel Pennac tente de faire comprendre l'importance d’un bonjour. L’humour aussi, et sous diverses formes, comme dans le petit film L’enfant invisible pour Médecins du monde (agence euro RSCG&CO, 2009) qui joue sur l'indifférence des occidentaux face aux fréquentes famines en Afrique, ou bien à travers l'affiche pour la Sécurité Routière Le jaune, c’est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie (Agence Lowe Stratéus, photographie de Daniloff, offset couleur 2008) avec Karl Lagerfeld en vedette.  Le paradoxe se dessine au fil de l'exposition : en utilisant le marketing et en multipliant les messages, les ONG font jouer la concurrence entre elles, et entrent à leur tour dans une logique commerciale. C'est à celle qui aura le message publicitaire le plus fort, l'image la plus choquante, de remporter l'attention. Mais quel autre moyen pour lever d'importants fonds ? Là où une frontière semble franchie, c'est lorsque la publicité utilise elle-même les grandes causes à des fins commerciales. Manquent peut-être, dans l'exposition du musée des Arts Décoratifs, quelques affiches publicitaires jouant de ce registre pour vendre de façon plus efficace, comme les photographies polémiques d'Oliviero Toscano, utilisant des malades du SIDA ou des anorexiques pour promouvoir de grandes marques du textile - tout en attirant l'attention sur des problèmes de société - ou les réclames de certains appareils électroménager "écologiques", à une époque où la sauvegarde de l'environnement devient une priorité. La salle "Carte blanche donnée à Monsieur Poulet", en préambule à l’exposition, amorce pourtant la réflexion : Monsieur Poulet se veut une marque "éthiquable" et les panneaux, tout comme une vidéo, viennent expliquer que les matériaux utilisés sont issus du commerce équitable. Toutefois, il s'agit bien de T-shirts "branchés", destinés non pas à financer une association humanitaire mais à faire tourner une industrie : le charitable sert de coquille au commercial. La boucle est bouclée.

Le paradoxe se dessine au fil de l'exposition : en utilisant le marketing et en multipliant les messages, les ONG font jouer la concurrence entre elles, et entrent à leur tour dans une logique commerciale. C'est à celle qui aura le message publicitaire le plus fort, l'image la plus choquante, de remporter l'attention. Mais quel autre moyen pour lever d'importants fonds ? Là où une frontière semble franchie, c'est lorsque la publicité utilise elle-même les grandes causes à des fins commerciales. Manquent peut-être, dans l'exposition du musée des Arts Décoratifs, quelques affiches publicitaires jouant de ce registre pour vendre de façon plus efficace, comme les photographies polémiques d'Oliviero Toscano, utilisant des malades du SIDA ou des anorexiques pour promouvoir de grandes marques du textile - tout en attirant l'attention sur des problèmes de société - ou les réclames de certains appareils électroménager "écologiques", à une époque où la sauvegarde de l'environnement devient une priorité. La salle "Carte blanche donnée à Monsieur Poulet", en préambule à l’exposition, amorce pourtant la réflexion : Monsieur Poulet se veut une marque "éthiquable" et les panneaux, tout comme une vidéo, viennent expliquer que les matériaux utilisés sont issus du commerce équitable. Toutefois, il s'agit bien de T-shirts "branchés", destinés non pas à financer une association humanitaire mais à faire tourner une industrie : le charitable sert de coquille au commercial. La boucle est bouclée.