Nonnes, kung-fu et dynamite

Les séances de "cinéma bis", qui ont lieu deux fois par mois à la Cinémathèque française à Paris, ont contribué à faire connaître des films hors-système, longtemps méprisés par les critiques les plus autorisés. Mais aujourd'hui, le rapport entre l'institution et une cinéphilie traditionnellement en marge de l'establishement est plus ambivalent. Rencontre avec Jean-François Rauger, programmateur de la Cinémathèque, et Norbert Moutier, auteur de films bis et rédacteur en chef du fanzine Monster Bis, pour un voyage au pays d'un cinéma populaire, entre lanterne magique et grand guignol.

L'épithète "bis" rappelle les itinéraires secondaires, les routes nationales que l'on conseille aux camionneurs et aux automobilistes soucieux de ne pas rester coincés dans les bouchons. Le cinéma dont il est question ici a certes un but commercial. Mais comme l'indique Jean-Pierre Putters dans son très pittoresque

Ze Craignos Monsters : le cinéma bis du nanar au chef d'oeuvre (Vents D'Ouest, 1991), ces entreprises en marge des grandes maisons de production permettent une plus grande liberté. Pour le fondateur de la revue

Mad Movies, la valorisation de ces films est un acte militant puisque "

l'entreprise multinationale cinématographique moderne n'engendre plus de créateurs, mais seulement des actionnaires". Tout en refusant d'opposer radicalement

deux approches du cinéma, Jean-François Rauger, programmateur de la Cinémathèque, reconnaît la difficulté liée à l'intégration de ces "

objets incongrus" dans l'agenda de l'institution. La création des séances de cinéma bis répond en partie à la nécessité d'ouvrir une voie pour que ces films méconnus ne soient pas noyés dans le flot des classiques divers et variés. Les intitulés des soirées renvoient à des genres, des sous-genres ou des thématiques particulières parfois... déconcertantes. Des films de motards (25 mars) côtoient ainsi un hommage à Steven Seagal (22 avril) ainsi qu'une soirée Edgar Rice Burroughs (27 mai). Le titre de Michel Foucault,

Surveiller et punir, se retrouve lui-aussi dans la programmation, mais c'est de femmes en prison qu'il s'agit et non d'

une réflexion philosophique sur l'univers carcéral…

Sans doute faut-il remonter aux origines du terme, dans les années 1960, pour mieux comprendre ce que recouvre le label "bis". Le dossier que lui consacre la revue

Cinéma 63 à l'époque regroupe tout un ensemble de genres mineurs ou méprisés ("fantastique", "petits films sadiques"...) pour en faire une catégorie à part. Pour le critique Laurent Aknin, le potentiel de cette nouvelle appellation est colossal : "

Le bis serait ainsi le reflet du cinéma de première qualité, le Hyde du cinéma Jeckyll - terminologie intuitivement géniale d'autant que le cinéma populaire, comme toute structure mythique, use abondamment de la structure du double." (

Le cinéma bis : cinquante ans de cinéma de quartier, Nouveau Monde, 2007) L'itinéraire ainsi tracé semble encore bien sinueux : le cinéma bis ne se laisse pas définir, il peut tout au plus être délimité. Il s'agirait tout d'abord de "

films de genre, à caractère populaire et commercial", précise Aknin. Westerns et films de Kung Fu côtoient des perles du fantastique. Mais si cette première circonscription permet d'y voir plus clair, elle n'est pas suffisante : les grands classiques comme

Rio Bravo (Howard Hawks, 1959) ou

La Prisonnière du désert (John Ford, 1956) n'ont jamais été considérés comme bis.

L'aspect économique a également son importance. Pour qu'un film soit "bis", son budget doit être très moyen, faible voire dérisoire, "

bref, de qualité inférieure sur le strict plan économique par rapport au modèle dominant", poursuit Aknin. Rappelons que les films de série B étaient à l'origine des longs métrages bon marché diffusés avant le film principal (film A), et que l'appellation "

série Z" désigne dans la même logique des bandes réalisées avec des moyens ridicules et dont la facture confine généralement à l'amateurisme. Ces films ont enfin en commun d'être "

méprisés ou ignorés par les instances de légitimations sociales ou dominantes". Ce dernier critère, quoique toujours valable, a perdu de sa pertinence ces dernières années avec le regain d'attention

de critiques universitaires et d'institutions comme la Cinémathèque française. Les séances de cinéma bis projetées ici regroupent essentiellement des films dits d'exploitation, définis comme des longs métrages à caractère commercial "

au budget minimal, reposant sur des codes de genre clairement définis". Ce terme, en lien avec les differents genres ou sous-genres, a donné lieu à une création lexicale aussi surprenante que réjouissante : la "nunsploitation" (films mettant en scène des religieuses) et la "nukesploitation" (films inspirés de l'univers post-nucléaire de

Mad Max) disputent la vedette aux plus classiques blaxploitation (destiné à un public afro-américain) et sexploitation.

L'air du temps

Quel est le trajet qui mène du mépris à la consécration ? Pour Norbert Moutier, "bissophile" de la première heure, "

c'est le phénomène de la nostalgie qui joue" : "

C'est un cycle qui se déclenche après une durée de 20 à 25 ans qui fait que ce qui était méprisé à l'époque devient subitement culte après cette durée !" Celui qui signe en utilisant le pseudonyme N.G. Mount a vu une révolution s'opérer dans la réception de ses films à très petit budget qui imitent, grâce au super 8 puis à la vidéo, le mode de production et de diffusion des fanzines : "

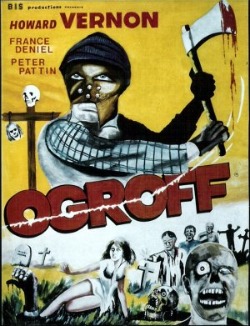

C'est simple, avant 1980, il n'y avait que deux seules manières de voir un film : au cinéma ou sur les trois seules chaînes télé d'alors. La vidéo a tout bouleversé, et chacun a pu avoir des films chez lui, comme des livres dans une bibliothèque. L'idée était de diffuser le film Ogroff

, par exemple, comme un fanzine. Mais cela a complètement échoué à l'époque, personne ne voulant acheter ce genre de produit... Et à présent, on s'arrache ce titre sur le Net ! Allez comprendre !"

Ogroff, tourné en 1983 près d'Orléans, a introduit en France le genre des "slashers", films mettant en scène un tueur fou qui s'attaque à tout ce qui bouge. On est loin, bien évidemment, de

Massacre à la tronçonneuse (Tobe Hooper, 1974). Le psychopathe, joué par Norbert Moutier lui-même, se contente d'une hache et

les extraits disponibles sur Internet évoquent par tous leurs aspects la série Z. Mais au-delà du comique involontaire point une réelle débrouillardise et une passion du cinéma qui explique en partie la curiosité des collectionneurs face à cet objet cinématographique non identifié.

L'arrivée des séances de cinéma bis au début des années 1990 participe d’un bouillonnement qui est dans l'air du temps, comme en témoigne également le "cinéma de quartier" de Jean-Pierre Dionnet sur Canal+, qui ressort de 1989 à 2007 des bobines plus ou moins oubliées du cinéma d'exploitation. Comme pour les longs métrages de Norbert Moutier, quoiqu'à plus grande échelle, la VHS et l'arrivée des chaînes câblées rend possible le développement de la cinéphilie des marges, tout en scellant la fin des salles de quartier indépendantes. C'est donc tout naturellement que Jean-François Rauger, lorsqu'il arrive à la tête de la cinémathèque en 1992, décide

de faire correspondre l'importante collection réunie par le fondateur Henri Langlois et ses successeurs avec un intérêt naissant du public pour le cinéma bis. Dès le départ, la double programmation fonctionne comme un clin d'oeil aux cinémas de quartier qui proposaient, en France comme aux Etats-Unis, deux films pour le prix d'un. Il s'agit de "

retrouver des sensations de spectateur", et de "

faire ressurgir des films inconnus ou oubliés, hors des circuits commerciaux". Ce projet dont le succès a été presque immédiat n'a pas véritablement rencontré d'obstacles, la barrière entre le cinéma respectable et le non-lieu du cinéma bis étant déjà presque tombée.

Le "travail d'ennoblissement" que se propose Jean-François Rauger est facilité par des auteurs comme Quentin Tarentino, qui réinvestissent leur passion du cinéma dans des productions qui touchent un large public. En 1997,

Jacky Brown remet sur le devant de la scène Pam Grier, l'actrice fétiche de la blaxploitation.Six ans plus tard,

Kill Bill multiplie les clins d'oeils aux films de sabre japonais et à la kungfuxploitation. La combinaison jaune et noire d'Uma Thurman, exacte réplique de celle que porte Bruce Lee dans

Opération dragon, matérialise avec force la volonté de donner un second souffle au cinéma bis des années 1960 et 1970. Mais le projet

Grindhouse en 2007, réalisé en collaboration avec Robert Rodriguez, montre à la fois le potentiel et les limites de ces jeux de références. Selon le principe, repris par Jean-François Rauger, de la double séance, les deux films,

Boulevard de la mort et

Planète Terreur, devaient être présentés l'un à la suite de l'autre, accompagnés de quatre bandes-annonces fictives. Le succès escompté n'ayant pas été au rendez-vous aux Etats-Unis, les deux longs métrages ont été présentés séparément en France et accompagnés d'une seule bande-annonce (

Machete, réalisé par la suite et sorti en France en 2010). Laurent Aknin, dans les dernières pages de son ouvrage consacré aux classiques du cinéma bis, y voit un signe des temps : "

L'échec commercial du projet, l'incompréhension d'une partie du public (le plus jeune) devant les références proposées, font que cet hommage sincère et amoureux pourrait se nommer 'Requiem pour le cinéma bis'."

L'acte critique en question

Dès les années 1960, ce goût de la marge a donné naissance à un nouveau type de cinéphiles, parfois appelés "bissophiles", qui s'adonnent exclusivement à leur passion du cinéma de quartier et inversent l'anathème jeté sur leur domaine de prédilection. Jean-François Rauger porte un regard critique sur ce mouvement anti-establishment : "

La bissitude ne m'intéresse pas." Tout en admettant que les séances de cinéma bis ne sortent pas tout à fait ces films de leur ghetto, il refuse de dresser un mur entre le bis et le modèle dominant. Il aime le cinéma "

comme un tout". Pour le programmateur de la

Cinémathèque, la survalorisation du cinéma d'exploitation correspondrait à un dévoiement du geste initial de la cinéphilie qui avait amené Godard et ses collègues des

Cahiers du Cinéma à réhabiliter des cinéastes populaires comme Howard Hawks ou Alfred Hitchcock. En même temps, cette cinéphilie, toujours selon Jean-François Rauger, apparaît comme jalouse de son territoire : quand la Cinémathèque française se réapproprie tout un pan de l'histoire du cinéma, le bissophile aurait "

la sensation que son objet d'amour est récupéré".

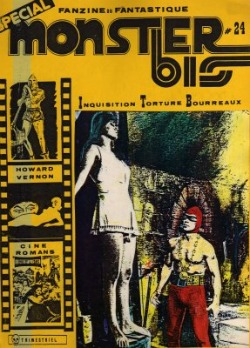

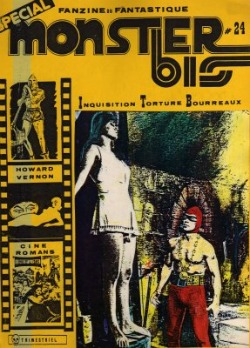

Norbert Moutier, cinéphile et cinéphage qui transmet sa passion notamment au travers de son fanzine,

Monster Bis, se situe en marge du système, sans pour autant rejeter avec violence critique et institutions. Son approche du cinéma et sa revendication d'un amateurisme éclairé répondent à l'accusation d'indigence en se plaçant non pas sur le plan du sérieux scientifique, mais sur celui du plaisir et du dilettantisme : "

Je n'ai rien de commun avec ces gens-là qui prennent leurs études sur le cinéma très au sérieux, y cherchent une consécration, par des thèses, licences ou je ne sais quel doctorat ! Eux-mêmes se prenant le plus souvent personnellement, très au sérieux ! Pour moi, c'est de la simple distraction, le plaisir d'explorer des thèmes, des filmo d'acteurs ou de réalisateurs et, par là même voir ou revoir les films qui s'y rattachent, sans plus me poser de questions !..." Des deux côtés du miroir, l'approche diffère, mais la passion est la même. Certains auteurs, d'abord programmés lors des séances bis, ont fait l'objet de rétrospectives et même de publications. C'est le cas pour le très prolifique Jess Franco mais aussi pour le regretté Jean Rollin, dont les films fantastico-érotiques ne sont pas dénués d'une certaine poésie. La valorisation de tout le cinéma, commencée à l'époque d'Henry Langlois, se continue aujourd'hui à la Cinémathèque française, suivant ce principe simple : "

Rien de ce qui constitue le cinéma n'échappe à la culture, même pas le porno."

deux approches du cinéma, Jean-François Rauger, programmateur de la Cinémathèque, reconnaît la difficulté liée à l'intégration de ces "objets incongrus" dans l'agenda de l'institution. La création des séances de cinéma bis répond en partie à la nécessité d'ouvrir une voie pour que ces films méconnus ne soient pas noyés dans le flot des classiques divers et variés. Les intitulés des soirées renvoient à des genres, des sous-genres ou des thématiques particulières parfois... déconcertantes. Des films de motards (25 mars) côtoient ainsi un hommage à Steven Seagal (22 avril) ainsi qu'une soirée Edgar Rice Burroughs (27 mai). Le titre de Michel Foucault, Surveiller et punir, se retrouve lui-aussi dans la programmation, mais c'est de femmes en prison qu'il s'agit et non d'une réflexion philosophique sur l'univers carcéral…

deux approches du cinéma, Jean-François Rauger, programmateur de la Cinémathèque, reconnaît la difficulté liée à l'intégration de ces "objets incongrus" dans l'agenda de l'institution. La création des séances de cinéma bis répond en partie à la nécessité d'ouvrir une voie pour que ces films méconnus ne soient pas noyés dans le flot des classiques divers et variés. Les intitulés des soirées renvoient à des genres, des sous-genres ou des thématiques particulières parfois... déconcertantes. Des films de motards (25 mars) côtoient ainsi un hommage à Steven Seagal (22 avril) ainsi qu'une soirée Edgar Rice Burroughs (27 mai). Le titre de Michel Foucault, Surveiller et punir, se retrouve lui-aussi dans la programmation, mais c'est de femmes en prison qu'il s'agit et non d'une réflexion philosophique sur l'univers carcéral…  de critiques universitaires et d'institutions comme la Cinémathèque française. Les séances de cinéma bis projetées ici regroupent essentiellement des films dits d'exploitation, définis comme des longs métrages à caractère commercial "au budget minimal, reposant sur des codes de genre clairement définis". Ce terme, en lien avec les differents genres ou sous-genres, a donné lieu à une création lexicale aussi surprenante que réjouissante : la "nunsploitation" (films mettant en scène des religieuses) et la "nukesploitation" (films inspirés de l'univers post-nucléaire de Mad Max) disputent la vedette aux plus classiques blaxploitation (destiné à un public afro-américain) et sexploitation.

de critiques universitaires et d'institutions comme la Cinémathèque française. Les séances de cinéma bis projetées ici regroupent essentiellement des films dits d'exploitation, définis comme des longs métrages à caractère commercial "au budget minimal, reposant sur des codes de genre clairement définis". Ce terme, en lien avec les differents genres ou sous-genres, a donné lieu à une création lexicale aussi surprenante que réjouissante : la "nunsploitation" (films mettant en scène des religieuses) et la "nukesploitation" (films inspirés de l'univers post-nucléaire de Mad Max) disputent la vedette aux plus classiques blaxploitation (destiné à un public afro-américain) et sexploitation.  de faire correspondre l'importante collection réunie par le fondateur Henri Langlois et ses successeurs avec un intérêt naissant du public pour le cinéma bis. Dès le départ, la double programmation fonctionne comme un clin d'oeil aux cinémas de quartier qui proposaient, en France comme aux Etats-Unis, deux films pour le prix d'un. Il s'agit de "retrouver des sensations de spectateur", et de "faire ressurgir des films inconnus ou oubliés, hors des circuits commerciaux". Ce projet dont le succès a été presque immédiat n'a pas véritablement rencontré d'obstacles, la barrière entre le cinéma respectable et le non-lieu du cinéma bis étant déjà presque tombée.

de faire correspondre l'importante collection réunie par le fondateur Henri Langlois et ses successeurs avec un intérêt naissant du public pour le cinéma bis. Dès le départ, la double programmation fonctionne comme un clin d'oeil aux cinémas de quartier qui proposaient, en France comme aux Etats-Unis, deux films pour le prix d'un. Il s'agit de "retrouver des sensations de spectateur", et de "faire ressurgir des films inconnus ou oubliés, hors des circuits commerciaux". Ce projet dont le succès a été presque immédiat n'a pas véritablement rencontré d'obstacles, la barrière entre le cinéma respectable et le non-lieu du cinéma bis étant déjà presque tombée.  Cinémathèque, la survalorisation du cinéma d'exploitation correspondrait à un dévoiement du geste initial de la cinéphilie qui avait amené Godard et ses collègues des Cahiers du Cinéma à réhabiliter des cinéastes populaires comme Howard Hawks ou Alfred Hitchcock. En même temps, cette cinéphilie, toujours selon Jean-François Rauger, apparaît comme jalouse de son territoire : quand la Cinémathèque française se réapproprie tout un pan de l'histoire du cinéma, le bissophile aurait "la sensation que son objet d'amour est récupéré".

Cinémathèque, la survalorisation du cinéma d'exploitation correspondrait à un dévoiement du geste initial de la cinéphilie qui avait amené Godard et ses collègues des Cahiers du Cinéma à réhabiliter des cinéastes populaires comme Howard Hawks ou Alfred Hitchcock. En même temps, cette cinéphilie, toujours selon Jean-François Rauger, apparaît comme jalouse de son territoire : quand la Cinémathèque française se réapproprie tout un pan de l'histoire du cinéma, le bissophile aurait "la sensation que son objet d'amour est récupéré".