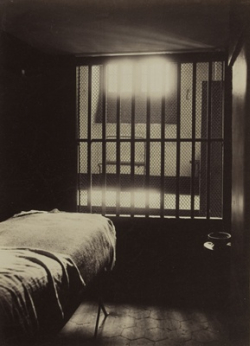

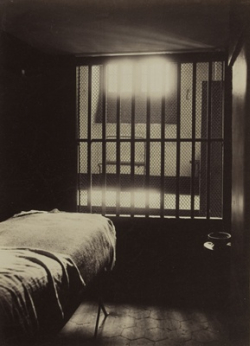

Il faut poser le nez contre l'arête, qui fait l'angle entre les deux miroirs, pour placer les yeux de part et d'autre. La porte blindée compte plusieurs verrous et le dispositif d'exposition fait sortir en trois dimensions les différents champs de profondeur du cliché. Tout paraît plus lourd, plus colossal dans cette immense porte. En-dessous de la photographie, une légende : "

Cellule des condamnés à mort, la Grande Roquette, 1895-1898". S'il n'est pas besoin de recourir systématiquement au relief pour rendre avec force l'horreur du milieu carcéral telle qu'elle se déploie sur les murs de l'exposition

L'Impossible photographie - Prisons parisiennes, 1851-2010, il est en revanche nécessaire d'avoir toujours une légende pour prendre la mesure de l'abomination qui ne dit pas son nom sur les calotypes, négatifs sur verre, polaroids et autres tirages au gélatino-bromure rassemblés par les commissaires Catherine Tambrun et Christel Courtois, au terme de cinq années de recherche dans des bibliothèques, musées, agences de presse, journaux, services administratifs, archives et chez des collectionneurs. Pour solde de tout compte, trois mille huit cent images qui racontent l'histoire des prisons parisiennes, de la moitié du XIXe siècle à nos jours. "

Un nombre assez faible, finalement", concède Catherine Tambrun qui en a sélectionné près de quatre cents pour l'exposition. C'est que la prison n'est pas un lieu où les photographes ont carte blanche. "

Il faut donc être attentif aux légendes qui expliquent le contexte de la prise de vue : ce sont elles qui disent la vérité, poursuit la commissaire.

Elles, et la littérature."

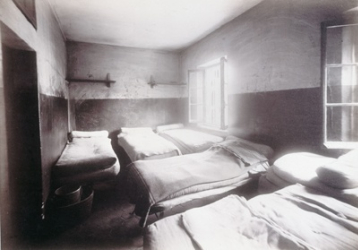

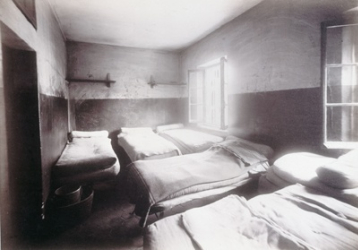

La photographie, art de capter le réel sans détour ? Les chambres des détenus sont propres, les draps pliés, les carreaux lessivés. Et pourtant : "

On entasse là-dedans tous les vagabonds, les crève-la-faim, les pouilleux, tous les délits mal caractérisés. Nous entrons. C'est un grouillement de guenilles, de gens qu'on dirait gluants. Une odeur indéfinissable, moite et fade, une tiédeur fétide monte de tout cela, venant sans doute surtout des vêtements encore fumant de leur passage à l'étuve...", écrit Géo Bonneron dans

Les Prisons de Paris, en 1898, à propos de la section pour femmes de la prison du Dépôt. Victor Hugo, détenu un temps à la prison de Mazas, poursuit : "

Des murs blanchis à la chaux et verdis ça et là par des émanations diverses ; dans un coin un trou rond, garni de barreaux de fer et exhalant une odeur infecte (...) ; pas de lit, une chaise de paille. Sous les pieds, un carreau de brique ; la première impression, c'est l'ombre ; la seconde, c'est le froid." Si peu d'objectifs ont pu s'introduire dans

les couloirs des prisons parisiennes pendant leur fonctionnement - c'est plutôt lors de la construction ou de la démolition des établissements pénitentiaires qu'on autorisait les "campagnes" des photographes -, il faut donc recourir à d'autres médiums pour combler le manque. "

La réalité des prisons ne se réfléchit pas, ne s'imprime pas, elle n'est pas montrable, elle échappe à l'objectivité de la caméra, écrit Jean Gaumy dans

Les Incarcérés, en 1983.

Ici manquent des notions aussi essentielles que l'oeuvre destructrice du temps, l'usure, la répétition, la monotonie et l'ennui, la révolte et la haine salvatrice, préservant la conscience de soi, de l'oubli, d'une vie qui fuit un peu plus chaque jour sans qu'il soit possible d'arrêter cet écoulement, de juguler cette hémorragie. Non pas que les images seraient fausses, mais elles resteraient incomplètes, partielles, illusoires, donnant le sentiment de toujours devoir être décalées et dérisoires."

Dès l'entrée de l'exposition résonne le bruit sourd des portes qu'on ferme à double tour et des escaliers en fer qu'on monte. Un extrait du long métrage

Odette et la prison de Gérard Chouchan (1968) tourne en boucle, projeté dans un écran rond aux allures de loupe grossissante. Le court instant du film montre la jeune détenue arriver à la prison et se présenter aux gardiens qui l'attendent. La solitude de l'emprisonnée et l'air glacial de l'établissement pénitencier courent sur tous les instantanés accrochés au musée Carnavalet. "DECENCE. ORDRE. SILENCE." est inscrit sur le mur d'une salle voûtée servant de dortoir, sur une photographie de 1896. De fait, l'histoire des prisons parisiennes est rongée par le mutisme et l'invisibilité. Et si les hommes et les femmes détenus apparaissent ici et là sur les clichés exposés, c'est parce que les commissaires souhaitaient montrer la vie en prison. Mais en réalité, parmi les trois mille huit cents photographies amassées, l'immense majorité est une succession de cellules, réfectoires et cours désertés, parmi lesquels les clichés d'Edouard Desprez, en mission à la prison de Saint-Lazare, qui photographie en 1933 le couloir des cachots dont le fond se noie dans l'obscurité. Dans l'un d'eux, les graffitis d'un prisonnier : "

La femme que j'ai choisi la femme que j'ai chéri la femme que j'ai châtié la femme que je ferais souffrir la femme qui me feras mourir c'est ma Milo chérie." (1933)

Si le problème de la surpopulation carcérale aujourd'hui, en France, fait que bon nombre de détenus sont entassés dans des cellules collectives d'une poignée de mètres carrés - comme le montre ce cliché d'une cellule de la prison de la Santé, comptant trois lits pour sept mètres carrés, par Derrick Ceyrac -, l'idéal, au XIXe siècle, est l'enfermement individuel en cellule, de jour comme de nuit. C'est le système "pennsylvanien" ou "philadelphien", recommandé par Gustave de Beaumont et Alexis de Tocqueville dans leur

ouvrage S

ystème pénitentiaire aux Etats-Unis et son application en France (1845), préféré au "système auburnien" qui fait alterner enfermement individuel la nuit et travail en commun dans des ateliers la journée. Dès 1875, la loi Bérenger généralise l'emprisonnement cellulaire et astreint les détenus au silence et au port d'une cagoule pendant leurs déplacements. De cela, les photographies ne montrent rien. Là encore, il faut revenir aux écrits : "

Par ordre, un silence de mort plane sur nos prisons, décrit Clément Casciani dans

La Revue hebdomadaire en 1898

. Quand, par hasard, un personnage se risque à les visiter, les gardiens ont la consigne d'être muets et de ne pas soulever le voile qui cache les plaies de la maison." L'administration carcérale est bien ce "dépotoir de la société", ainsi que la caractérise Chris Younès psychosociologue et docteur en philosophie, qui rappelle dans le catalogue de l'exposition que "

[la prison] est, dans l'imaginaire collectif, le lieu de l'altérité radicale". Comme si la dignité devait être laissée à la consigne, comme ses affaires personnelles, à l'entrée de la prison.

Olivier Aubert saisit ainsi l'arrivée d'un détenu ayant enlevé ses vêtements pour la fouille, à la prison de la Santé, en 1990. Un baluchon sur l'épaule droite cache son corps déshabillé, alors qu'il marche pieds nus derrière un gardien. Comme sur la plupart des clichés, les deux hommes sont de dos. Difficile de poser un visage sur celles et ceux qui peuplent les cellules : ils n'ont pas même accès au statut de sujet photographique. Et quand on les montre de face, c'est pour la mise en scène : Henri Manuel photographie ainsi une visite médicale à la prison de Saint-Lazare (1929-1931) avec pas moins de quatorze médecins et infirmières pour une seule détenue (!) ; certains sourient pour l'objectif, d'autres s'immobilisent le temps de la pose. Qu'on ne s'y trompe pas : à toutes les époques, le détenu est esseulé, reclu, et donc invisible. Il ne reste aux photographes avides d'images que murs lézardés et décrépis, tâches d'urine et carrelage éclaté, pour dénoncer en creux les conditions d'incarcération des prisonniers parisiens. Car si, au XIXe siècle, les photographes sont mandatés par les pouvoirs publics pour réaliser des campagnes et montrent donc ce que l'institution pénitentiaire veut bien leur laisser voir, la photographie contemporaine s'inscrit dans une démarche résolument politique, tentant de montrer ce qu'on dérobe au regard depuis plusieurs décennies.

Le statut de la photographie de prison évolue donc au gré des époques. Catherine Tambrun explique ainsi, dans le catalogue de l'exposition : "

Les changements techniques ont des effets sur le choix des points de vue (temps de pause, présence ou non de personnages immobiles ou en mouvement, etc.) et déterminent en partie les sujets choisis (...). Dans ce corpus, on trouvera aussi bien des photographies patrimoniales commandées par des institutions extérieures à l'administration pénitentiaire (...), des photographies réalisées pour l'administration (...), des photographies d'amateurs (...), de militants (...), des photographies à usage de propagande (Appert) ou encore réalisée et parfois même commandées par les journaux (...). Se pose donc la question du statut de ces images et des contraintes et obligations éventuellement imposées aux photographes." Olivier Aubert, parti avec un Pentax 24x36 à l'été 1990, réalise quatre cent clichés en noir et blanc de la prison de la Santé, avant d'y revenir dix ans plus tard, suite aux déclarations du médecin chef de l'établissement, Véronique Vasseur, qui dénonce alors les conditions indignes d'enfermement des détenus. Pour ce second reportage, Aubert ne photographie plus aucun prisonnier. Au musée Carnavalet, les cadres noirs de ses instantanés mangent tout un mur, où s'alternent des bandes de scotch noir pour cacher le visage des prisonniers. Au milieu des clichés, la radiographie d'un torse : une fourchette entière dans le ventre d'un détenu.

Les tentatives de suicide, réussies ou échouées, rythment le quotidien des cellules. Jacqueline Salmon, partie réaliser un reportage à la prison de la Santé à la demande du musée Carnavalet pour l'exposition, approche ainsi sa focale d'un filet anti-suicide, qui fait des hommes au loin, derrière les mailles, des ombres. Le 5 janvier 1973, le quotidien

Le Monde publie la liste de trente sept noms de détenus ayant mis fin à leurs jours durant l'année précédente. Mais de tout cela, encore une fois, les photographies ne disent rien. Il ne reste que deux instantanés pour attester la présence de morgues dans les prisons, dont un de la prison de Mazas, où trois tables avec des rigoles se dessinent dans le brouillard d'une chambre froide. La mort, la maladie, la déchéance physique gangrènent la (sur)vie dans un monde de plus en plus clos. Déjà, en 1873, à la fermeture de la Petite Roquette, on dénonce les conditions sanitaires de détention : ni chauffage, ni eau, ni toilettes dans les cellules. "

Pourtant, à la fin du XVIIIe et au début  du XIXe siècle, les prisons incarnent la modernité

du XIXe siècle, les prisons incarnent la modernité", rappelle Catherine Tambrun. Car, après la Révolution française de 1789, les peines de prison viennent remplacer les châtiments corporels, découpages de bras et autres marques au fer rouge (abolies seulement en 1832). On récupère alors d'anciens couvents pour les transformer en centres de détention (celui de Saint-Lazare, en 1781 ; celui des Madelonnettes, en 1793...), en attendant de créer de nouveaux bâtiments, qui font bientôt office de baromètre de la modernité dans l'architecture.

Louis-Hippolyte Lebas construit ainsi la Petite Roquette, forteresse dans la ville au plan parfaitement symétrique, en 1836, envisagée comme une "prison modèle" inspirée par le projet de prison panoptique de Jeremy Bentham, décrit au musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition

Crime et châtiment (

lire notre article à ce sujet). Témoin de cette soi-disant modernité, une lettre de l'Association pour la sauvegarde du Panopticon de la Petite Roquette (sic) exposée au musée Carnavalet, qui évoque ainsi "s

a conception d'ensemble-plan radio-concentrique hérité des représentations utopiques du siècle des Lumières"... Mais ces lieux de détention résistent mal à l'usure du temps et deviennent vite inadaptés. Régulièrement, on annonce leur démolition mais, faute de moyens, on les annule. "

Le budget nécessaire à la construction de nouvelles prisons est en effet rarement prioritaire", souligne avec cynisme la commissaire. Et si, dans les années 1820, l'intervention de nombreux intellectuels et la création de la Société royale pour l'amélioration des prisons rend les conditions de détention plus humaines, vers 1840, l'arrivée d'un ministre de l'Intérieur répressif change la donne. Dominique Kalifa, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, historien, rappelle ainsi dans le catalogue : "

On peut en effet considérer ces années-là comme celles de la faillite de "l'utopie carcérale". La Restauration et les premiers pas de la monarchie de Juillet avaient été marqués par un grand mouvement réformateur, philanthropique en son essence, qui pensait faire de la prison un instrument de relèvement et de régénération. (...) Mais le climat change peu à peu dans les années 1830. La philanthropie n'est plus de mise, du moins pas sous ses formes traditionnelles. On parle de "philanthropie bien entendue", bien décidée à ne pas sacrifier la défense de la société à un humanitarisme ou à une générosité excessive. Un véritable virage répressif a lieu au cours de cette décennie. Il faut rendre le régime pénitentiaire 'plus afflictif et plus redoutable

', déclare le ministre de l'Intérieur Gasparin. 'L'objet des prisons n'est pas de rétablir la santé des criminels ni de prolonger leur vie, mais de les punir et d'arrêter les imitateurs

', poursuit-il." Ouverte au XVIIIe siècle, la prison se referme progressivement.

Et la répression disciplinaire s'alourdit : l'école et le travail ne sont plus au centre de la socialisation du détenu. Celui-ci est désormais astreint au travail pour un salaire quasi symbolique dans de vastes ateliers qui seront progressivement fermés pour éviter qu'il ne puisse échanger avec ses codétenus. Le travail sera ensuite distribué en cellule. On isole, on parque les détenus comme des animaux. Puis on les étudie, avec l'application de l'anthropométrie par Alphonse Bertillon à l'identification des récidivistes ; le premier service de photographie judiciaire en France apparaît ainsi en 1872. On réalise alors trois clichés de toutes les personnes placées entre les mains de la Justice et déférées au Dépôt. En moins de dix ans, ce sont quelque soixante mille instantanés qu'on accumule de la sorte, sans offrir de résultat concluant. "

L'emploi de certains instruments, tels l'équerre ou le compas, manifestent l'objectivation d'un corps abordé comme une chose, explique Chris Younès

. On peut s'en servir pour dresser des typologies ou des portraits robots qui seront pris pour modèles par les théoriciens de la criminologie naissante. (...) la pratique pénitentiaire repose sur une doctrine morale qui n'est pas sans faire penser à la thèse du kantisme. Car tout se passe comme si, pour elle, l'homme cessait d'être homme dès qu'il perdait sa liberté. On peut alors s'autoriser envers lui toutes pratiques en cours, eu égard aux objets de la nature ou de la technique. Cette conception trouve sa retentissante confirmation dans les 'albums d'individus interdits de séjour, évadés ou recherchés' qui ne peuvent qu'évoquer les 'collections d'insectes' ou les 'herbiers'." La modernité passe désormais par les progrès scientifiques, et l'impression d'un plus grand contrôle sur les consciences des prisonniers. Le seul objet de l'enfermement est, officiellement, la privation de la liberté de circuler. Dans les faits, les détenus ne sont plus considérés comme des citoyens.

On leur enlève ainsi le droit de vote en 1852 - il ne sera rétabli qu'en 1975. Actuellement, 20% des détenus travaillent, pour un salaire variant de 200 euros pour les femmes à 400 euros pour les hommes. "

Il faut à l'avenir que le travail pèse au condamné comme châtiment, comme contrainte, et pour cela, l'administration doit exiger que chacun d'eux travaille constamment, sans interruption et tant que ses forces le lui permettent", écrivait le ministre Gasparin, dans le Code des prisons en 1839. Outre les conditions sanitaires dégradantes, on enferme par centaines les femmes à la sexualité débridée dans la célèbre prison de Saint-Lazare - au XIXe siècle, elles représentent 20% de la population carcérale, contre 3,4% aujourd'hui. Dès 1803, les pères peuvent faire interner jusqu'à six mois leurs enfants entre 18 et 21 ans pour nul autre motif qu'ils sont désobéissants... Jusque dans les années 1970, avoir moins de 5 francs en poche peut faire valoir l'emprisonnement pour "délit de vagabondage". En cent cinquante ans, la population carcérale augmente considérablement en France. Rien qu'entre 1983 et 2003, elle passe d'environ 40 000 à 60 000 détenus, notamment à cause de l'allongement des peines. Au 1er janvier 2010, dans ses cent quatre-vint douze établissement pénitentiaires, l'Hexagone comptait très exactement 62 252 prisonniers, pour 52 535 places. 75% d'entre eux ont un niveau d'étude inférieur ou égal au CAP. La répression remplace l'éducation, la formule n'est pas nouvelle. Déjà, en 1881, on peut lire dans

Les Prisons de  Paris - Le Dépôt

Paris - Le Dépôt : "

Ce qui est vraiment navrant, c'est le quartier cellulaire des enfants. La préfecture de police arrête ou recueille près de 1700 enfants par an. Sans doute, dans ce nombre, il se trouve des coupables et des pervertis, mais combien d'abandonnés !" Et s'il est un point commun aux photographes des prisons, à toutes les époques, c'est justement l'absence des mineurs dans le cadre. "

L'enfance en prison est le tabou absolu, il n'en subsiste aucune trace photographique", explique la commissaire. Restent quelques berceaux dans un dortoir, ou une salle d'école, pour rappeler qu'une femme qui accouche en prison peut garder son enfant jusqu'à ses dix-huit mois avec elle, et que la loi est de plus en plus stricte à l'égard des mineurs. Les peines planchers, instaurées il y a quelques mois, en sont un énième symptôme.

Les chiffres pleuvent, les articles de loi aussi. Entre, un angle mort : les personnes. Et, au fil de la visite de l'exposition, le discours Catherine Tambrun se fait partisan : "

Ce n'est pas anodin de travailler sur les prisons parisiennes.

Et après avoir passé cinq années à voir, lire, regarder, chercher et trouver autant d'éléments sur les conditions de vie des personnes incarcérées, on se dit qu'il faut faire tout ce qui est possible pour arrêter d'emprisonner les gens. L'enfermement n'est jamais une solution." Les photographes contemporains font ainsi oeuvre engagée en capturant objets et lieux délaissés, en saisissant en grand format les mauvaises herbes qui craquellent le béton des quartiers désaffectés de la prison de la Santé ou les ballons de football échoués dans des fils barbelés (Matthieu Pernot, 2008) ou ce champ de ronces métalliques qui s'étend depuis le mirador donnant sur les promenoirs des quartiers d'isolement et disciplinaire de la Santé (Jacqueline Salmon, 2008). A toutes les époques, les instantanés se construisent comme de vastes décors hyperréalistes, sans atours ni artifices, même s'ils ne disent pas toujours ce qu'ils donnent à voir - comme cette cour paisible drapée de neige, qui n'est autre que la cour de l'infirmerie de la Grande Roquette destinée à la promenade des condamnés à mort (Union photographique française, 1898). Ils ne cèdent jamais à la recherche exagérée de l'effet et du pathos, davantage guidés par une forme de retenue. Seuls quelques photographes posent leur objectif à même le sol ou rapprochent leur focale, et dévoilent l'intimité des détenus sans malmener leur pudeur. Ainsi de Michel Séméniako, parti en reportage à la Santé en 2008, qui saisit en couleurs les affaires personnelles de prisonniers invités à disposer sur leur lit ou leur table

les objets qui les définissent. Des autoportraits en creux, avec magazines, produit vaisselle, romans et posters foutraques. Il ne s'agit jamais de montrer les extrêmes, comme le souligne Chris Younès : "

Telles sont les deux limites à l'intérieur desquelles opère la photo en prison : taire l'horreur même si elle est signifiée de loin et exalter l'espoir inséparable de la vie sans tomber dans l'apologie." Cet espoir, c'est peut-être aussi celui qu'on retrouve dans les plus vieux clichés de prison récupérés à ce jour, réalisés par Henri Le Secq en 1851 : trois petits calotypes, négatifs et positifs sur papier, montrant la prison de la Force en pleine démolition.

Le catalogue de l'exposition, remarquable, qui présente notamment une série d'articles de chercheurs en psychologie, philosophie, histoire de l'art, sociologie, cinéma et histoire autour de l'exposition :

Il faut poser le nez contre l'arête, qui fait l'angle entre les deux miroirs, pour placer les yeux de part et d'autre. La porte blindée compte plusieurs verrous et le dispositif d'exposition fait sortir en trois dimensions les différents champs de profondeur du cliché. Tout paraît plus lourd, plus colossal dans cette immense porte. En-dessous de la photographie, une légende : "Cellule des condamnés à mort, la Grande Roquette, 1895-1898". S'il n'est pas besoin de recourir systématiquement au relief pour rendre avec force l'horreur du milieu carcéral telle qu'elle se déploie sur les murs de l'exposition L'Impossible photographie - Prisons parisiennes, 1851-2010, il est en revanche nécessaire d'avoir toujours une légende pour prendre la mesure de l'abomination qui ne dit pas son nom sur les calotypes, négatifs sur verre, polaroids et autres tirages au gélatino-bromure rassemblés par les commissaires Catherine Tambrun et Christel Courtois, au terme de cinq années de recherche dans des bibliothèques, musées, agences de presse, journaux, services administratifs, archives et chez des collectionneurs. Pour solde de tout compte, trois mille huit cent images qui racontent l'histoire des prisons parisiennes, de la moitié du XIXe siècle à nos jours. "Un nombre assez faible, finalement", concède Catherine Tambrun qui en a sélectionné près de quatre cents pour l'exposition. C'est que la prison n'est pas un lieu où les photographes ont carte blanche. "Il faut donc être attentif aux légendes qui expliquent le contexte de la prise de vue : ce sont elles qui disent la vérité, poursuit la commissaire. Elles, et la littérature."

Il faut poser le nez contre l'arête, qui fait l'angle entre les deux miroirs, pour placer les yeux de part et d'autre. La porte blindée compte plusieurs verrous et le dispositif d'exposition fait sortir en trois dimensions les différents champs de profondeur du cliché. Tout paraît plus lourd, plus colossal dans cette immense porte. En-dessous de la photographie, une légende : "Cellule des condamnés à mort, la Grande Roquette, 1895-1898". S'il n'est pas besoin de recourir systématiquement au relief pour rendre avec force l'horreur du milieu carcéral telle qu'elle se déploie sur les murs de l'exposition L'Impossible photographie - Prisons parisiennes, 1851-2010, il est en revanche nécessaire d'avoir toujours une légende pour prendre la mesure de l'abomination qui ne dit pas son nom sur les calotypes, négatifs sur verre, polaroids et autres tirages au gélatino-bromure rassemblés par les commissaires Catherine Tambrun et Christel Courtois, au terme de cinq années de recherche dans des bibliothèques, musées, agences de presse, journaux, services administratifs, archives et chez des collectionneurs. Pour solde de tout compte, trois mille huit cent images qui racontent l'histoire des prisons parisiennes, de la moitié du XIXe siècle à nos jours. "Un nombre assez faible, finalement", concède Catherine Tambrun qui en a sélectionné près de quatre cents pour l'exposition. C'est que la prison n'est pas un lieu où les photographes ont carte blanche. "Il faut donc être attentif aux légendes qui expliquent le contexte de la prise de vue : ce sont elles qui disent la vérité, poursuit la commissaire. Elles, et la littérature." les couloirs des prisons parisiennes pendant leur fonctionnement - c'est plutôt lors de la construction ou de la démolition des établissements pénitentiaires qu'on autorisait les "campagnes" des photographes -, il faut donc recourir à d'autres médiums pour combler le manque. "La réalité des prisons ne se réfléchit pas, ne s'imprime pas, elle n'est pas montrable, elle échappe à l'objectivité de la caméra, écrit Jean Gaumy dans Les Incarcérés, en 1983. Ici manquent des notions aussi essentielles que l'oeuvre destructrice du temps, l'usure, la répétition, la monotonie et l'ennui, la révolte et la haine salvatrice, préservant la conscience de soi, de l'oubli, d'une vie qui fuit un peu plus chaque jour sans qu'il soit possible d'arrêter cet écoulement, de juguler cette hémorragie. Non pas que les images seraient fausses, mais elles resteraient incomplètes, partielles, illusoires, donnant le sentiment de toujours devoir être décalées et dérisoires."

les couloirs des prisons parisiennes pendant leur fonctionnement - c'est plutôt lors de la construction ou de la démolition des établissements pénitentiaires qu'on autorisait les "campagnes" des photographes -, il faut donc recourir à d'autres médiums pour combler le manque. "La réalité des prisons ne se réfléchit pas, ne s'imprime pas, elle n'est pas montrable, elle échappe à l'objectivité de la caméra, écrit Jean Gaumy dans Les Incarcérés, en 1983. Ici manquent des notions aussi essentielles que l'oeuvre destructrice du temps, l'usure, la répétition, la monotonie et l'ennui, la révolte et la haine salvatrice, préservant la conscience de soi, de l'oubli, d'une vie qui fuit un peu plus chaque jour sans qu'il soit possible d'arrêter cet écoulement, de juguler cette hémorragie. Non pas que les images seraient fausses, mais elles resteraient incomplètes, partielles, illusoires, donnant le sentiment de toujours devoir être décalées et dérisoires." ouvrage Système pénitentiaire aux Etats-Unis et son application en France (1845), préféré au "système auburnien" qui fait alterner enfermement individuel la nuit et travail en commun dans des ateliers la journée. Dès 1875, la loi Bérenger généralise l'emprisonnement cellulaire et astreint les détenus au silence et au port d'une cagoule pendant leurs déplacements. De cela, les photographies ne montrent rien. Là encore, il faut revenir aux écrits : "Par ordre, un silence de mort plane sur nos prisons, décrit Clément Casciani dans La Revue hebdomadaire en 1898. Quand, par hasard, un personnage se risque à les visiter, les gardiens ont la consigne d'être muets et de ne pas soulever le voile qui cache les plaies de la maison." L'administration carcérale est bien ce "dépotoir de la société", ainsi que la caractérise Chris Younès psychosociologue et docteur en philosophie, qui rappelle dans le catalogue de l'exposition que "[la prison] est, dans l'imaginaire collectif, le lieu de l'altérité radicale". Comme si la dignité devait être laissée à la consigne, comme ses affaires personnelles, à l'entrée de la prison.

ouvrage Système pénitentiaire aux Etats-Unis et son application en France (1845), préféré au "système auburnien" qui fait alterner enfermement individuel la nuit et travail en commun dans des ateliers la journée. Dès 1875, la loi Bérenger généralise l'emprisonnement cellulaire et astreint les détenus au silence et au port d'une cagoule pendant leurs déplacements. De cela, les photographies ne montrent rien. Là encore, il faut revenir aux écrits : "Par ordre, un silence de mort plane sur nos prisons, décrit Clément Casciani dans La Revue hebdomadaire en 1898. Quand, par hasard, un personnage se risque à les visiter, les gardiens ont la consigne d'être muets et de ne pas soulever le voile qui cache les plaies de la maison." L'administration carcérale est bien ce "dépotoir de la société", ainsi que la caractérise Chris Younès psychosociologue et docteur en philosophie, qui rappelle dans le catalogue de l'exposition que "[la prison] est, dans l'imaginaire collectif, le lieu de l'altérité radicale". Comme si la dignité devait être laissée à la consigne, comme ses affaires personnelles, à l'entrée de la prison. Le statut de la photographie de prison évolue donc au gré des époques. Catherine Tambrun explique ainsi, dans le catalogue de l'exposition : "Les changements techniques ont des effets sur le choix des points de vue (temps de pause, présence ou non de personnages immobiles ou en mouvement, etc.) et déterminent en partie les sujets choisis (...). Dans ce corpus, on trouvera aussi bien des photographies patrimoniales commandées par des institutions extérieures à l'administration pénitentiaire (...), des photographies réalisées pour l'administration (...), des photographies d'amateurs (...), de militants (...), des photographies à usage de propagande (Appert) ou encore réalisée et parfois même commandées par les journaux (...). Se pose donc la question du statut de ces images et des contraintes et obligations éventuellement imposées aux photographes." Olivier Aubert, parti avec un Pentax 24x36 à l'été 1990, réalise quatre cent clichés en noir et blanc de la prison de la Santé, avant d'y revenir dix ans plus tard, suite aux déclarations du médecin chef de l'établissement, Véronique Vasseur, qui dénonce alors les conditions indignes d'enfermement des détenus. Pour ce second reportage, Aubert ne photographie plus aucun prisonnier. Au musée Carnavalet, les cadres noirs de ses instantanés mangent tout un mur, où s'alternent des bandes de scotch noir pour cacher le visage des prisonniers. Au milieu des clichés, la radiographie d'un torse : une fourchette entière dans le ventre d'un détenu.

Le statut de la photographie de prison évolue donc au gré des époques. Catherine Tambrun explique ainsi, dans le catalogue de l'exposition : "Les changements techniques ont des effets sur le choix des points de vue (temps de pause, présence ou non de personnages immobiles ou en mouvement, etc.) et déterminent en partie les sujets choisis (...). Dans ce corpus, on trouvera aussi bien des photographies patrimoniales commandées par des institutions extérieures à l'administration pénitentiaire (...), des photographies réalisées pour l'administration (...), des photographies d'amateurs (...), de militants (...), des photographies à usage de propagande (Appert) ou encore réalisée et parfois même commandées par les journaux (...). Se pose donc la question du statut de ces images et des contraintes et obligations éventuellement imposées aux photographes." Olivier Aubert, parti avec un Pentax 24x36 à l'été 1990, réalise quatre cent clichés en noir et blanc de la prison de la Santé, avant d'y revenir dix ans plus tard, suite aux déclarations du médecin chef de l'établissement, Véronique Vasseur, qui dénonce alors les conditions indignes d'enfermement des détenus. Pour ce second reportage, Aubert ne photographie plus aucun prisonnier. Au musée Carnavalet, les cadres noirs de ses instantanés mangent tout un mur, où s'alternent des bandes de scotch noir pour cacher le visage des prisonniers. Au milieu des clichés, la radiographie d'un torse : une fourchette entière dans le ventre d'un détenu. du XIXe siècle, les prisons incarnent la modernité", rappelle Catherine Tambrun. Car, après la Révolution française de 1789, les peines de prison viennent remplacer les châtiments corporels, découpages de bras et autres marques au fer rouge (abolies seulement en 1832). On récupère alors d'anciens couvents pour les transformer en centres de détention (celui de Saint-Lazare, en 1781 ; celui des Madelonnettes, en 1793...), en attendant de créer de nouveaux bâtiments, qui font bientôt office de baromètre de la modernité dans l'architecture.

du XIXe siècle, les prisons incarnent la modernité", rappelle Catherine Tambrun. Car, après la Révolution française de 1789, les peines de prison viennent remplacer les châtiments corporels, découpages de bras et autres marques au fer rouge (abolies seulement en 1832). On récupère alors d'anciens couvents pour les transformer en centres de détention (celui de Saint-Lazare, en 1781 ; celui des Madelonnettes, en 1793...), en attendant de créer de nouveaux bâtiments, qui font bientôt office de baromètre de la modernité dans l'architecture. Et la répression disciplinaire s'alourdit : l'école et le travail ne sont plus au centre de la socialisation du détenu. Celui-ci est désormais astreint au travail pour un salaire quasi symbolique dans de vastes ateliers qui seront progressivement fermés pour éviter qu'il ne puisse échanger avec ses codétenus. Le travail sera ensuite distribué en cellule. On isole, on parque les détenus comme des animaux. Puis on les étudie, avec l'application de l'anthropométrie par Alphonse Bertillon à l'identification des récidivistes ; le premier service de photographie judiciaire en France apparaît ainsi en 1872. On réalise alors trois clichés de toutes les personnes placées entre les mains de la Justice et déférées au Dépôt. En moins de dix ans, ce sont quelque soixante mille instantanés qu'on accumule de la sorte, sans offrir de résultat concluant. "L'emploi de certains instruments, tels l'équerre ou le compas, manifestent l'objectivation d'un corps abordé comme une chose, explique Chris Younès. On peut s'en servir pour dresser des typologies ou des portraits robots qui seront pris pour modèles par les théoriciens de la criminologie naissante. (...) la pratique pénitentiaire repose sur une doctrine morale qui n'est pas sans faire penser à la thèse du kantisme. Car tout se passe comme si, pour elle, l'homme cessait d'être homme dès qu'il perdait sa liberté. On peut alors s'autoriser envers lui toutes pratiques en cours, eu égard aux objets de la nature ou de la technique. Cette conception trouve sa retentissante confirmation dans les 'albums d'individus interdits de séjour, évadés ou recherchés' qui ne peuvent qu'évoquer les 'collections d'insectes' ou les 'herbiers'." La modernité passe désormais par les progrès scientifiques, et l'impression d'un plus grand contrôle sur les consciences des prisonniers. Le seul objet de l'enfermement est, officiellement, la privation de la liberté de circuler. Dans les faits, les détenus ne sont plus considérés comme des citoyens.

Et la répression disciplinaire s'alourdit : l'école et le travail ne sont plus au centre de la socialisation du détenu. Celui-ci est désormais astreint au travail pour un salaire quasi symbolique dans de vastes ateliers qui seront progressivement fermés pour éviter qu'il ne puisse échanger avec ses codétenus. Le travail sera ensuite distribué en cellule. On isole, on parque les détenus comme des animaux. Puis on les étudie, avec l'application de l'anthropométrie par Alphonse Bertillon à l'identification des récidivistes ; le premier service de photographie judiciaire en France apparaît ainsi en 1872. On réalise alors trois clichés de toutes les personnes placées entre les mains de la Justice et déférées au Dépôt. En moins de dix ans, ce sont quelque soixante mille instantanés qu'on accumule de la sorte, sans offrir de résultat concluant. "L'emploi de certains instruments, tels l'équerre ou le compas, manifestent l'objectivation d'un corps abordé comme une chose, explique Chris Younès. On peut s'en servir pour dresser des typologies ou des portraits robots qui seront pris pour modèles par les théoriciens de la criminologie naissante. (...) la pratique pénitentiaire repose sur une doctrine morale qui n'est pas sans faire penser à la thèse du kantisme. Car tout se passe comme si, pour elle, l'homme cessait d'être homme dès qu'il perdait sa liberté. On peut alors s'autoriser envers lui toutes pratiques en cours, eu égard aux objets de la nature ou de la technique. Cette conception trouve sa retentissante confirmation dans les 'albums d'individus interdits de séjour, évadés ou recherchés' qui ne peuvent qu'évoquer les 'collections d'insectes' ou les 'herbiers'." La modernité passe désormais par les progrès scientifiques, et l'impression d'un plus grand contrôle sur les consciences des prisonniers. Le seul objet de l'enfermement est, officiellement, la privation de la liberté de circuler. Dans les faits, les détenus ne sont plus considérés comme des citoyens. Paris - Le Dépôt : "Ce qui est vraiment navrant, c'est le quartier cellulaire des enfants. La préfecture de police arrête ou recueille près de 1700 enfants par an. Sans doute, dans ce nombre, il se trouve des coupables et des pervertis, mais combien d'abandonnés !" Et s'il est un point commun aux photographes des prisons, à toutes les époques, c'est justement l'absence des mineurs dans le cadre. "L'enfance en prison est le tabou absolu, il n'en subsiste aucune trace photographique", explique la commissaire. Restent quelques berceaux dans un dortoir, ou une salle d'école, pour rappeler qu'une femme qui accouche en prison peut garder son enfant jusqu'à ses dix-huit mois avec elle, et que la loi est de plus en plus stricte à l'égard des mineurs. Les peines planchers, instaurées il y a quelques mois, en sont un énième symptôme.

Paris - Le Dépôt : "Ce qui est vraiment navrant, c'est le quartier cellulaire des enfants. La préfecture de police arrête ou recueille près de 1700 enfants par an. Sans doute, dans ce nombre, il se trouve des coupables et des pervertis, mais combien d'abandonnés !" Et s'il est un point commun aux photographes des prisons, à toutes les époques, c'est justement l'absence des mineurs dans le cadre. "L'enfance en prison est le tabou absolu, il n'en subsiste aucune trace photographique", explique la commissaire. Restent quelques berceaux dans un dortoir, ou une salle d'école, pour rappeler qu'une femme qui accouche en prison peut garder son enfant jusqu'à ses dix-huit mois avec elle, et que la loi est de plus en plus stricte à l'égard des mineurs. Les peines planchers, instaurées il y a quelques mois, en sont un énième symptôme. les objets qui les définissent. Des autoportraits en creux, avec magazines, produit vaisselle, romans et posters foutraques. Il ne s'agit jamais de montrer les extrêmes, comme le souligne Chris Younès : "Telles sont les deux limites à l'intérieur desquelles opère la photo en prison : taire l'horreur même si elle est signifiée de loin et exalter l'espoir inséparable de la vie sans tomber dans l'apologie." Cet espoir, c'est peut-être aussi celui qu'on retrouve dans les plus vieux clichés de prison récupérés à ce jour, réalisés par Henri Le Secq en 1851 : trois petits calotypes, négatifs et positifs sur papier, montrant la prison de la Force en pleine démolition.

les objets qui les définissent. Des autoportraits en creux, avec magazines, produit vaisselle, romans et posters foutraques. Il ne s'agit jamais de montrer les extrêmes, comme le souligne Chris Younès : "Telles sont les deux limites à l'intérieur desquelles opère la photo en prison : taire l'horreur même si elle est signifiée de loin et exalter l'espoir inséparable de la vie sans tomber dans l'apologie." Cet espoir, c'est peut-être aussi celui qu'on retrouve dans les plus vieux clichés de prison récupérés à ce jour, réalisés par Henri Le Secq en 1851 : trois petits calotypes, négatifs et positifs sur papier, montrant la prison de la Force en pleine démolition.