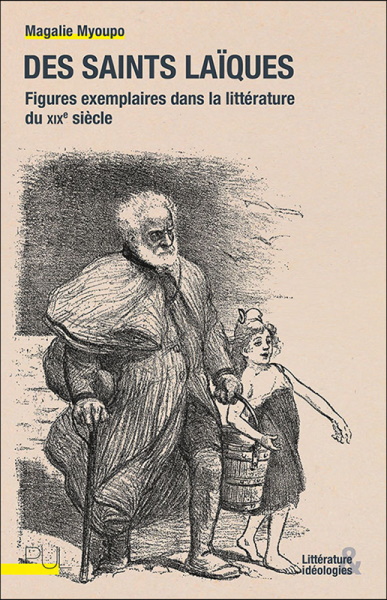

EN DECEMBRE 2023 A PARU UN OUVRAGE PASSIONNANT : DES SAINTS LAÏQUES. Figures exemplaires dans la littérature du XIXe siècle de Magalie Myoupo, publié aux Presses universitaires de Lyon, avec le soutien du centre de recherche "Ecritures" (EA 3943) et de l'Université de Lorraine. Les mutations de la figure du saint catholique en contexte de déchristianisation et d'avancée du républicanisme au cours du XIXe siècle y sont disséquées, de manière méthodique et précise. Apparaissent au fil des pages une histoire des métamorphoses, des dé- et re-filiations au modèle catholique, des apparitions d'avatars ou de transfuges, et un déclin qui ne peut être interprété comme une déchéance mais comme un déplacement, au regard des évolutions politico-sociales de la fin du XIXe siècle.

–

Par Cécile Rousselet –

Ce « grand fatras des saints » LE QUESTIONNEMENT EST SIMPLE, EN APPARENCE : « Pourquoi, dans cette histoire présentée comme téléologique, car censée être celle d’un recul incessant des croyances et des symboles chrétiens […], l’imaginaire progressiste et républicain s’est-il embarrassé du grand fatras des saints ? » (p. 7) L’introduction revient sur l’histoire d’une « réappropriation », sur les mouvements qui permirent des formes de « subjectivation » du genre hagiographique au XIXe siècle, différemment selon les contextes.  Le « transfert de la notion de sainteté » (p. 13) y est décrypté, notamment en ce qu’il engage une réflexion sur deux aspects éminemment complexes que les figures de « saints laïques » participent à problématiser : l’individualisme et le rapport à l’autorité et aux institutions au XIXe siècle. Et pour cela, le premier chapitre est instructif.

Le « transfert de la notion de sainteté » (p. 13) y est décrypté, notamment en ce qu’il engage une réflexion sur deux aspects éminemment complexes que les figures de « saints laïques » participent à problématiser : l’individualisme et le rapport à l’autorité et aux institutions au XIXe siècle. Et pour cela, le premier chapitre est instructif.

IL S’AGIT D’ « IDENTIFIER CEUX QUI, À L’INTERIEUR MÊME du personnel des saints catholiques, par leur position limite et par leurs revendications qui remettent en cause les dogmes, sont à même de devenir des transfuges symboliques. Brisant alors le cercle des élus traditionnels, ils permettent ainsi de rendre une autonomie à la notion même de sainteté. » (p. 23) Par le détour de l’Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands d’Augustin Thierry ou la légende de Sainte Geneviève chez Michelet, la dimension politique de ces « nouveaux saints » est réfléchie, comme potentielle (mais pas si paradoxale) « contre-culture populaire », s’érigeant contre le catholicisme lui-même. Contrairement au Christ, qui fut posé comme un personnage important des écrits révolutionnaires, le saint laïque est proche du peuple.

LA MYSTIQUE S’ÉLOIGNE DE L’INTERPRÉTATION BOURGEOISE DE L’ÉGLISE, et le personnage exemplaire devient une figure dont la « liberté et l’insoumission au pouvoir » sont les caractères essentiels (p. 39). Mais surtout, le XIXe siècle privilégie des saints dynamiques, aux destins marqués par des accidents : « Le changement personnel dans la vie du saint déjoue ce qui semblait immuable et montre qu’une révolution, dans l’ordre du personnel mais aussi du public, est possible. » (p. 42) Ainsi est figurée la possible « marche du progrès » qu’ils accompagnent. Ils ne sont plus ceux qu’on imite, ou dont on adore les pétrifications dans les statues, ils sont ceux des livrets populaires, « incarn[ant] ce moi libre et montr[ant] le chemin vers [la] révolution », opérant un « retour à l’authenticité perdue » (p. 17-18).

–

Du romantisme social L’OUVRAGE EST ENSUITE RELATIVEMENT CHRONOLOGIQUE, partition bienvenue pour saisir les articulations et les mutations progressives du motif. Le romantisme social réunit saints et autres personnages historiques, pour « un travail de communion esthétique et axiologique » à même de « proposer une nouvelle communauté » qui mette en avant « l’émancipation de tous » (p. 61). À cet égard, il est une « figure-relais » (p. 62), mais qui, contrairement aux saints catholiques (qui restent du côté du monde concret), appelle « des révolutions de l’âme » (p. 65). Cet aspect s’accentue lors du tournant de Michelet vers l’éducation populaire : dans sa Jeanne d’Arc de poche, l’horizon transcendant visé par la sainteté laïque est la patrie. L’enjeu est démocratique, l’exemplarité serait « le lot de tous » (p. 74) – ce que le genre de la monographie (en incluant les saints dans un propos convaincant) ou la mise en recueil (pour faire entreprise de mémoire collective), amplifie. FINALEMENT, LA SAINTETÉ DU ROMANTISME SOCIAL PONDÈRE L’ECHEC, ce que la séquence du martyre met en valeur : ici, « la mort n’est pas un échec […] mais la confirmation du fait qu’il existe une idée nouvelle pour laquelle il vaut la peine de donner sa vie. La douleur est réévaluée comme un ferment d’action », « l’image fidèle d’une souffrance millénaire, celle du peuple » (p. 85-86).  Dans les Légendes démocratiques du Nord de Michelet ou l’Histoire des martyrs de la liberté d’Esquiros, en même temps que deux types de personnalités prennent une importance croissante au XIXe siècle, le saint artiste et le saint scientifique, une « pédagogie de la solidarité » (Jean-Pierre Albert) se déploie : des transcendances laïques prennent le relais de Dieu.

Dans les Légendes démocratiques du Nord de Michelet ou l’Histoire des martyrs de la liberté d’Esquiros, en même temps que deux types de personnalités prennent une importance croissante au XIXe siècle, le saint artiste et le saint scientifique, une « pédagogie de la solidarité » (Jean-Pierre Albert) se déploie : des transcendances laïques prennent le relais de Dieu.

MAIS SI L’ÉCRITURE DE L’HISTOIRE DES ANNÉES 1840 parvient à faire émerger un contre-récit national, la production fictionnelle du romantisme social ne fonctionne pas de la même manière. La polyphonie romanesque met à jour des ambiguïtés, qui amènent à réfléchir sur la positivité même des nouvelles saintetés proposées (p. 111-112). Quelques figures se détachent, catalysant les séquences narratives : l’innocent, non loin de l’illettré éclairé de Michel de Certeau, favorise le lien entre la sainteté et le peuple, qui dispose d’un savoir moral et surtout d’une perfection existante. Deux motifs cristallisent ce sens donné aux nouvelles figures hagiographiques : le miracle et la relique – qui, dans Les Mystères de Paris notamment, invite au passage d’une éducation « théorique » à « une éducation qui fait appel au cœur et aux entrailles » (p. 145) La sainteté laïque, alors, se situe au croisement d’influences diverses : elle touche au merveilleux chrétien, autant qu’à l’imaginaire scientifique du siècle – ainsi en est-il du nimbe dans Les Misérables, qui associe le tableau mystique au champ magnétique – et au rayonnement vertueux de l’artiste – ce « nouveau saint laïque qui parle la “langue de l’infini” » dans Consuelo de George Sand par exemple (p. 155).

–

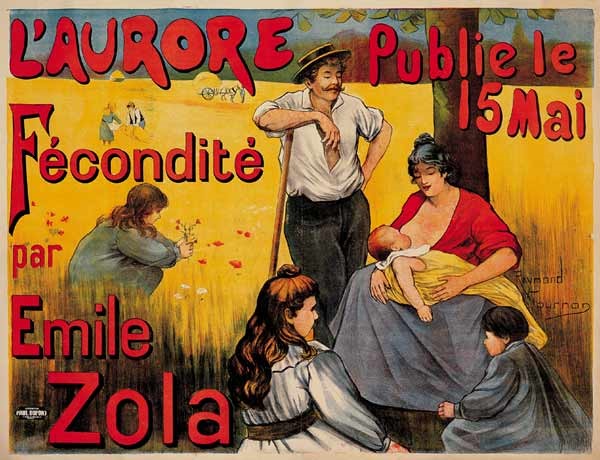

De la dévitalisation à la désillusion APRÈS 1848, LES ÉVOLUTIONS POLITIQUES QUI TENDENT À DAVANTAGE de conservatisme, ainsi que les recherches de la psychanalyse naissante, poussent les réalistes à opérer des mutations du motif mystique : le pouvoir de la croyance se dévitalise. L’exemplarité connaît une dévaluation, en même temps qu’elle devient un moyen de contestation sociale. Ainsi les Goncourt font référence à l’univers hagiographique pour suggérer que « [la] quotidienneté de la souffrance doit rester un scandale social » dans Germinie Lacerteux (p. 165). La sainteté peut parfois même être ironisée (on pense aux Martyrs ridicules de Léon Cladel) : dès lors, « la grandiloquence de la projection hagiographique ne compense ni n’explique la misère sociale et, plus largement, le malheur des hommes. » (p. 181)  Trivialisée chez Émile Zola dans La Joie de vivre, elle est, là, articulée à l’influence sur l’auteur de la philosophie de Schopenhauer : aucune souffrance ne peut être transcendée. Qu’elle soit quotidienne ou politique (dans Pierre Patient ou I.N.R.I. de Léon Cladel), elle renvoie à une autre réalité : « le saint n’a plus comme destin qu’un martyre qui, loin d’ouvrir sur des victoires futures, signe un échec définitif. » (p. 196). Le motif connaît encore une mutation à la toute fin du XIXe siècle : dans Les Quatre Évangiles de Zola, la pulsion de mort est omniprésente. Luc (dans Travail) manque d’être lapidé, mais en réchappe. Le martyre ne peut jamais signifier l’achèvement d’une quête. Ce nouveau Golgotha signe l’avènement d’une désillusion.

Trivialisée chez Émile Zola dans La Joie de vivre, elle est, là, articulée à l’influence sur l’auteur de la philosophie de Schopenhauer : aucune souffrance ne peut être transcendée. Qu’elle soit quotidienne ou politique (dans Pierre Patient ou I.N.R.I. de Léon Cladel), elle renvoie à une autre réalité : « le saint n’a plus comme destin qu’un martyre qui, loin d’ouvrir sur des victoires futures, signe un échec définitif. » (p. 196). Le motif connaît encore une mutation à la toute fin du XIXe siècle : dans Les Quatre Évangiles de Zola, la pulsion de mort est omniprésente. Luc (dans Travail) manque d’être lapidé, mais en réchappe. Le martyre ne peut jamais signifier l’achèvement d’une quête. Ce nouveau Golgotha signe l’avènement d’une désillusion.

–

Pertinence et ouverture DES SAINTS LAÏQUES PROPOSE AINSI UNE ALTERNANCE BIEN PENSÉE entre études de cas extrêmement précises – choix dont l’autrice s’explique en introduction – et hauteurs de vue historicisées et théorisées. À la croisée de plusieurs champs méthodologiques, l’étude des imaginaires permet de donner une ampleur à l’analyse de l’évolution de la littérature au XIXe siècle, aux nœuds qui rendent cette période si complexe, de l’émergence du romantisme social aux choix radicaux du naturalisme – bien que la vision mythique de ce courant littéraire soit à déconstruire, à de nombreux égards. Magalie Myoupo parvient, grâce à son sujet d’étude, à cerner les enjeux qui la concernent tout en offrant une perspective intéressante pour problématiser les mutations de la littérature au XIXe siècle, de manière plus générale. Tant et si bien que Des saints laïques est véritablement inspirant, pour tout chercheur qui s’y plonge. Car l’ouvrage peut constituer un objet clos et très bien mené sur le questionnement qu’est le sien. Mais il ouvre des fenêtres à celui qui peut, au détour d’une analyse ou d’une recontextualisation, faire des liens, engageant des entreprises comparatistes potentielles.

FINALEMENT, PAR LA MYRIADE DE PERSONNAGES qu’il fait apparaître, des saints pieux aux saints artistes, scientifiques, martyrs des nouvelles religions (Sainte République, Sainte Révolution), par ses humbles et ses innocents, au détour de genres aussi divers que les ouvrages didactiques, les sommes historiques d’un Michelet ou les romans feuilletons d’Eugène Sue ou Émile Zola, Des saints laïques est une réussite. Chaque lecteur y trouvera ce qu’il y cherche, voire davantage, et passera à n’en point douter un moment extrêmement appréciable de lecture et de réflexion.

Cécile Rousselet

-------------------------------

le 5 février 2024

Des saints laïques. Figures exemplaires dans la littérature du XIXe siècle, Magalie Myoupo,

Presses universitaires de Lyon, coll. « Littérature & idéologies »,

Décembre 2023.

256 Pages

20 € Crédits photos © Bibliothèque nationale de France

Le « transfert de la notion de sainteté » (p. 13) y est décrypté, notamment en ce qu’il engage une réflexion sur deux aspects éminemment complexes que les figures de « saints laïques » participent à problématiser : l’individualisme et le rapport à l’autorité et aux institutions au XIXe siècle. Et pour cela, le premier chapitre est instructif.

Le « transfert de la notion de sainteté » (p. 13) y est décrypté, notamment en ce qu’il engage une réflexion sur deux aspects éminemment complexes que les figures de « saints laïques » participent à problématiser : l’individualisme et le rapport à l’autorité et aux institutions au XIXe siècle. Et pour cela, le premier chapitre est instructif. Dans les Légendes démocratiques du Nord de Michelet ou l’Histoire des martyrs de la liberté d’Esquiros, en même temps que deux types de personnalités prennent une importance croissante au XIXe siècle, le saint artiste et le saint scientifique, une « pédagogie de la solidarité » (Jean-Pierre Albert) se déploie : des transcendances laïques prennent le relais de Dieu.

Dans les Légendes démocratiques du Nord de Michelet ou l’Histoire des martyrs de la liberté d’Esquiros, en même temps que deux types de personnalités prennent une importance croissante au XIXe siècle, le saint artiste et le saint scientifique, une « pédagogie de la solidarité » (Jean-Pierre Albert) se déploie : des transcendances laïques prennent le relais de Dieu. Trivialisée chez Émile Zola dans La Joie de vivre, elle est, là, articulée à l’influence sur l’auteur de la philosophie de Schopenhauer : aucune souffrance ne peut être transcendée. Qu’elle soit quotidienne ou politique (dans Pierre Patient ou I.N.R.I. de Léon Cladel), elle renvoie à une autre réalité : « le saint n’a plus comme destin qu’un martyre qui, loin d’ouvrir sur des victoires futures, signe un échec définitif. » (p. 196). Le motif connaît encore une mutation à la toute fin du XIXe siècle : dans Les Quatre Évangiles de Zola, la pulsion de mort est omniprésente. Luc (dans Travail) manque d’être lapidé, mais en réchappe. Le martyre ne peut jamais signifier l’achèvement d’une quête. Ce nouveau Golgotha signe l’avènement d’une désillusion.

Trivialisée chez Émile Zola dans La Joie de vivre, elle est, là, articulée à l’influence sur l’auteur de la philosophie de Schopenhauer : aucune souffrance ne peut être transcendée. Qu’elle soit quotidienne ou politique (dans Pierre Patient ou I.N.R.I. de Léon Cladel), elle renvoie à une autre réalité : « le saint n’a plus comme destin qu’un martyre qui, loin d’ouvrir sur des victoires futures, signe un échec définitif. » (p. 196). Le motif connaît encore une mutation à la toute fin du XIXe siècle : dans Les Quatre Évangiles de Zola, la pulsion de mort est omniprésente. Luc (dans Travail) manque d’être lapidé, mais en réchappe. Le martyre ne peut jamais signifier l’achèvement d’une quête. Ce nouveau Golgotha signe l’avènement d’une désillusion.