Le lecteur est également sensible dès les premières pages à la mise en scène de cette femme de 95 ans que l’on voit à sa séance de gym portant le T-shirt à l’effigie du groupe de musique de son fils, batteur de « Téléphone ». La focalisation sur des détails grâce aux gros plans permet également d’accéder à des éléments touchants, fragments de la vie quotidienne, banale, comme ce post-it collé sur sa porte qui indique que « La Madame se faisant vieille, les oreilles suivent le même chemin » (p. 11), et qu’il vaut mieux sonner deux-trois fois. Il est alors frappant de voir la quiétude qui semble se dégager de la vie de cette grand-mère hyperactive, contrastant totalement avec le chaos de sa vie entre 1942 et 1944. Visuellement, le contraste se présente également par le biais des couleurs, puisque les années de déportation sont davantage marquées par l’utilisation d’une palette plus ascétique où dominent les teintes marron, noire, et grise.

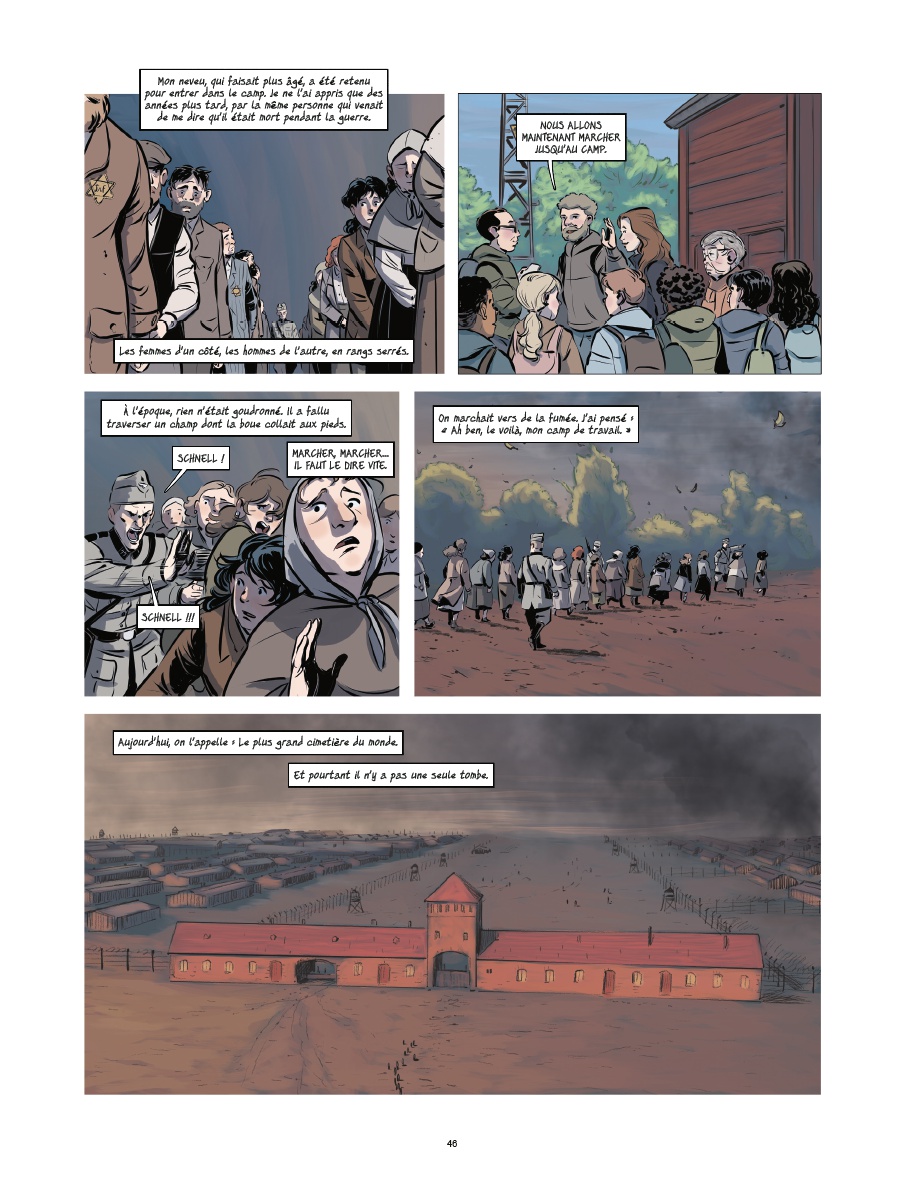

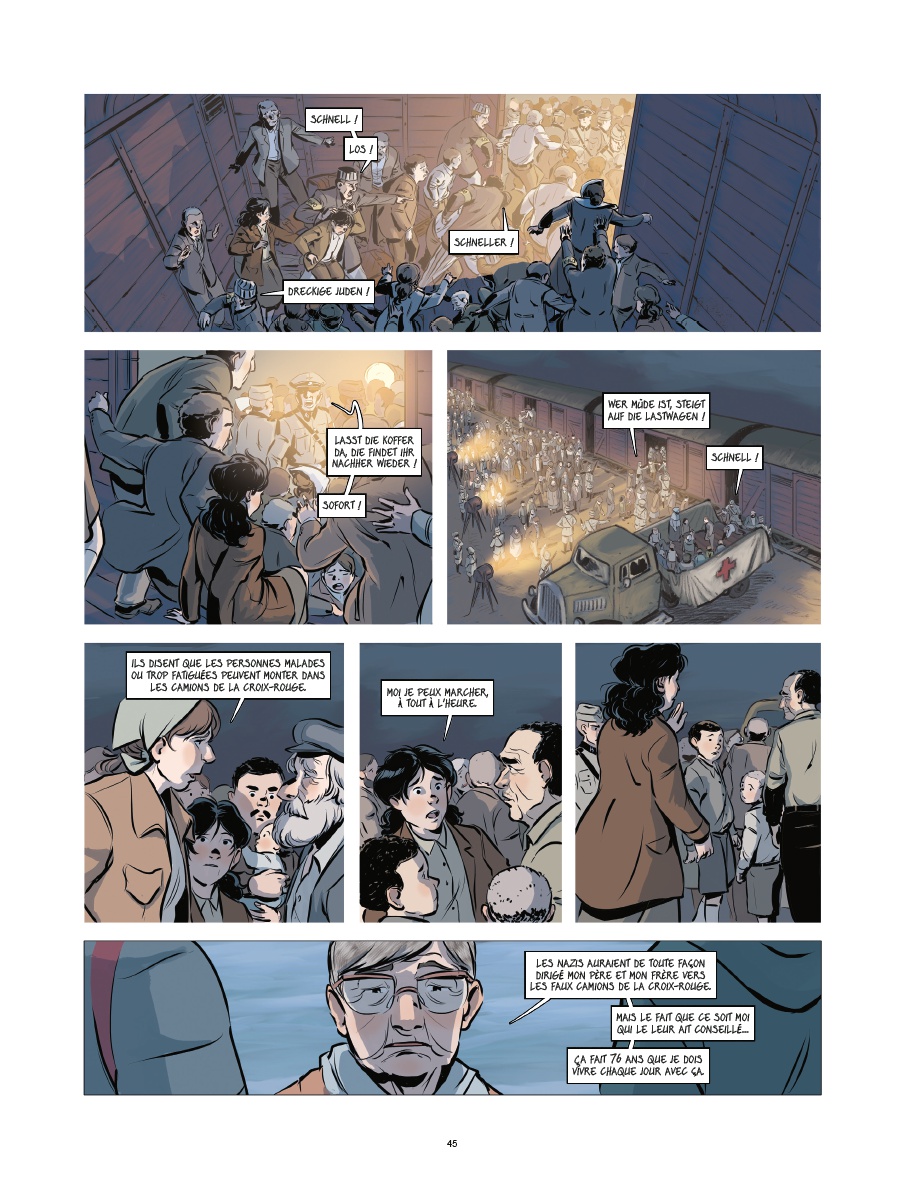

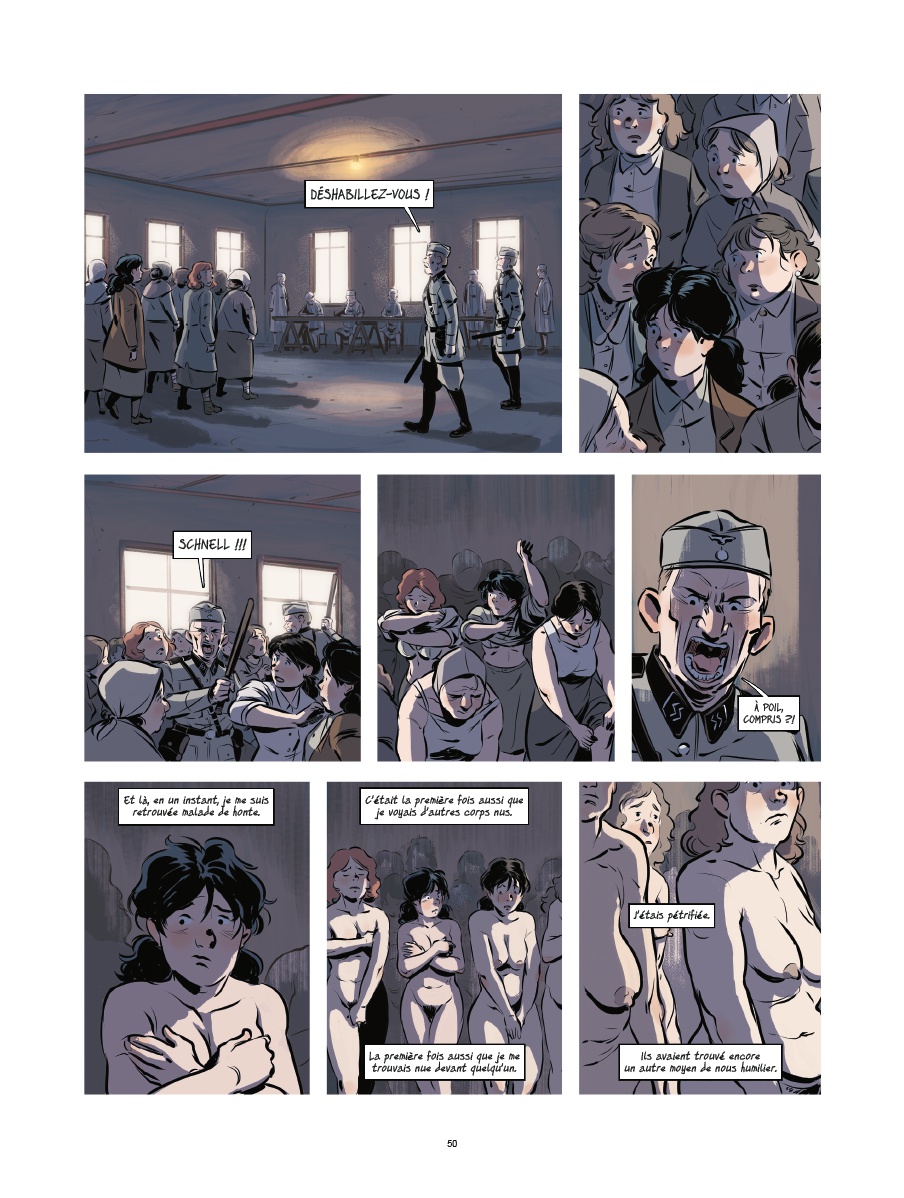

Le lecteur est également sensible dès les premières pages à la mise en scène de cette femme de 95 ans que l’on voit à sa séance de gym portant le T-shirt à l’effigie du groupe de musique de son fils, batteur de « Téléphone ». La focalisation sur des détails grâce aux gros plans permet également d’accéder à des éléments touchants, fragments de la vie quotidienne, banale, comme ce post-it collé sur sa porte qui indique que « La Madame se faisant vieille, les oreilles suivent le même chemin » (p. 11), et qu’il vaut mieux sonner deux-trois fois. Il est alors frappant de voir la quiétude qui semble se dégager de la vie de cette grand-mère hyperactive, contrastant totalement avec le chaos de sa vie entre 1942 et 1944. Visuellement, le contraste se présente également par le biais des couleurs, puisque les années de déportation sont davantage marquées par l’utilisation d’une palette plus ascétique où dominent les teintes marron, noire, et grise. l’énonciation aux temps du récit, celle de Ginette adulte – dans les cartouches. Outre ce jeu narratif, ce sont toutes les caractéristiques liées au fait de se raconter qui font la richesse du récit testimonial : les passages introspectifs, l’évocation des problèmes de mémoire qui renforcent l’authenticité du témoignage, les doutes et questionnements, la gestion du trauma : « C’est comme mes sœurs… ça paraît fou, mais je ne leur ai jamais demandé après la guerre comment elles s’en étaient sorties » (p. 30).

l’énonciation aux temps du récit, celle de Ginette adulte – dans les cartouches. Outre ce jeu narratif, ce sont toutes les caractéristiques liées au fait de se raconter qui font la richesse du récit testimonial : les passages introspectifs, l’évocation des problèmes de mémoire qui renforcent l’authenticité du témoignage, les doutes et questionnements, la gestion du trauma : « C’est comme mes sœurs… ça paraît fou, mais je ne leur ai jamais demandé après la guerre comment elles s’en étaient sorties » (p. 30). D’ailleurs, lors de son premier retour à Birkenau au début des années 2000 avec son association – l’Union des déportés d’Auschwitz –, rien n’était plus pareil : « Le camp pour moi, c’est la saleté, les cris, les hurlements, les coups, ça grouille, tout le monde court, travaille. Là, il n’y avait plus tout cela. Ce qui fait que je n’ai rien ressenti. Depuis la déportation, plus rien ne m’émeut ». De même, quand elle témoigne, Ginette Kolinka ferme souvent les yeux. Cela lui permet de se concentrer mais aussi de se replonger dans ses souvenirs et de les visualiser, à défaut de ressentir : « L’image du camp est dans ma tête et quand je parle, je le vois. Tout ce dont je parle, je le vois. Je vois mais je ne ressens pas. Ni les émotions, ni la faim, ni le chaud, ni le froid » (Entretien avec Victor Matet).

D’ailleurs, lors de son premier retour à Birkenau au début des années 2000 avec son association – l’Union des déportés d’Auschwitz –, rien n’était plus pareil : « Le camp pour moi, c’est la saleté, les cris, les hurlements, les coups, ça grouille, tout le monde court, travaille. Là, il n’y avait plus tout cela. Ce qui fait que je n’ai rien ressenti. Depuis la déportation, plus rien ne m’émeut ». De même, quand elle témoigne, Ginette Kolinka ferme souvent les yeux. Cela lui permet de se concentrer mais aussi de se replonger dans ses souvenirs et de les visualiser, à défaut de ressentir : « L’image du camp est dans ma tête et quand je parle, je le vois. Tout ce dont je parle, je le vois. Je vois mais je ne ressens pas. Ni les émotions, ni la faim, ni le chaud, ni le froid » (Entretien avec Victor Matet).