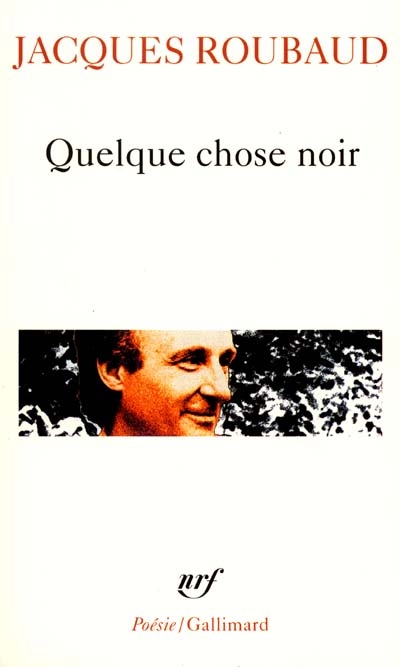

Alix Cléo Roubaud, née Alix Cléo Blanchette à Mexico, de nationalité canadienne. Roger-Yves Roche, auteur de Photofictions : Perec, Modiano, Duras, Goldschmidt, Barthes note immédiatement que faire de la photographie pour l'artiste qui chérit tant le noir est comme une manière d'exorciser son nom de jeune fille. De père anglophone, ambassadeur, de mère francophone, peintre, Alix Cléo Blanchette connaît dès l'enfance une errance géographique et linguistique, source de troubles pour celle qui souffrait de "ne posséder spontanément aucune de ses deux langues". Certaines pages du Journal sont rédigées en anglais - et lorsqu’elles ne sont pas traduites par leur auteur même, le sont par les soins du poète. A la mort d'Alix Cléo Roubaud, ce dernier découvre les cahiers dans lesquels sa femme écrivait "dans l'ordre des jours, sans revenir en arrière, sans corriger, sans effacer, pour elle-même" et sans doute, ajoute-t-il, "dialoguant avec son Dieu", l'artiste étant de confession catholique. Il décide de les montrer à Denis Roche, poète et photographe qui assurera leur publication en 1984 dans la collection Fiction et Cie aux éditions du Seuil. De cette disparition prématurée naissent les poèmes du recueil Quelque chose noir, dont le titre reprend celui de la séquence photographique, poèmes de deuil dans lesquels Roubaud dialogue avec le Journal.

Alix Cléo Roubaud, née Alix Cléo Blanchette à Mexico, de nationalité canadienne. Roger-Yves Roche, auteur de Photofictions : Perec, Modiano, Duras, Goldschmidt, Barthes note immédiatement que faire de la photographie pour l'artiste qui chérit tant le noir est comme une manière d'exorciser son nom de jeune fille. De père anglophone, ambassadeur, de mère francophone, peintre, Alix Cléo Blanchette connaît dès l'enfance une errance géographique et linguistique, source de troubles pour celle qui souffrait de "ne posséder spontanément aucune de ses deux langues". Certaines pages du Journal sont rédigées en anglais - et lorsqu’elles ne sont pas traduites par leur auteur même, le sont par les soins du poète. A la mort d'Alix Cléo Roubaud, ce dernier découvre les cahiers dans lesquels sa femme écrivait "dans l'ordre des jours, sans revenir en arrière, sans corriger, sans effacer, pour elle-même" et sans doute, ajoute-t-il, "dialoguant avec son Dieu", l'artiste étant de confession catholique. Il décide de les montrer à Denis Roche, poète et photographe qui assurera leur publication en 1984 dans la collection Fiction et Cie aux éditions du Seuil. De cette disparition prématurée naissent les poèmes du recueil Quelque chose noir, dont le titre reprend celui de la séquence photographique, poèmes de deuil dans lesquels Roubaud dialogue avec le Journal.  de poésie contemporaine tombe à l'examen, a déclenché une alerte à la bombe. Toujours est-il qu'au cours de cette année de préparation, les étudiants et les professeurs auraient souhaité se procurer le Journal dans les librairies, chose impossible, le stock ayant été épuisé. C'est en partie pour remédier à cette pénurie que Jacques Roubaud a proposé une réédition.

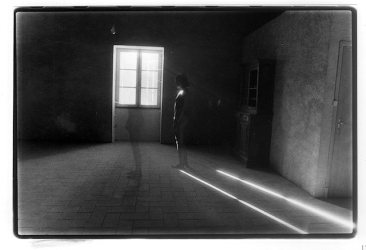

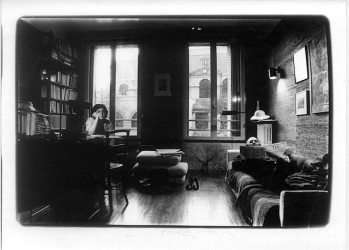

de poésie contemporaine tombe à l'examen, a déclenché une alerte à la bombe. Toujours est-il qu'au cours de cette année de préparation, les étudiants et les professeurs auraient souhaité se procurer le Journal dans les librairies, chose impossible, le stock ayant été épuisé. C'est en partie pour remédier à cette pénurie que Jacques Roubaud a proposé une réédition.  intimes, familiales esquissent la figure de l'artiste. La grande séquence, Si quelque chose noir, est reproduite intégralement dans le Journal. L'évolution à l’œuvre dans les quinze photographies est claire : selon Jacques Roubaud, il s'agit d'une "mise au tombeau de l'artiste". La photographe elle-même, le 16 octobre 1981, note : "Toujours ; la disparition. / but esthétique : la disparition."

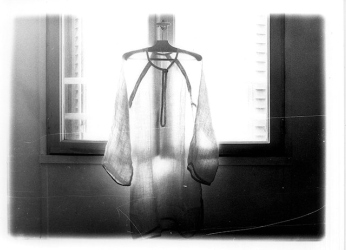

intimes, familiales esquissent la figure de l'artiste. La grande séquence, Si quelque chose noir, est reproduite intégralement dans le Journal. L'évolution à l’œuvre dans les quinze photographies est claire : selon Jacques Roubaud, il s'agit d'une "mise au tombeau de l'artiste". La photographe elle-même, le 16 octobre 1981, note : "Toujours ; la disparition. / but esthétique : la disparition." L'œuvre photographique d'Alix Cléo Roubaud pose la question de l'insertion du temps dans la photographie qui est, de manière générale, associée à l'instantanéité. A cette fin, elle effectue des collages, comme dans ce cliché où on la voit assise, enfant, souriante, face à son corps mort. Elle travaille avec l'obturateur ouvert un long moment, afin que la pellicule imprime les différentes étapes d'une déambulation dans l'espace de Si quelque chose noir. Dans Les Photos d'Alix, la photographe dit d'ailleurs : "toute la photographie lutte contre la mort, contre le passage du temps, contre les choses qu'on ne verra plus." De la même manière, dans Quinze Minutes la nuit au rythme de la respiration, "une photographie de la nuit nue, et une photographie faite nue dans la nuit, l'appareil photographique tenu contre la poitrine sans étoffe, contre la poitrine même, nue" - cette note de Jacques Roubaud dans "le grand incendie de londres", dont le récit de la première "Branche" est ponctué de photographies d'Alix, montre que la Muse traverse l’œuvre du poète – est prise avec une ouverture de l’obturateur de dix-quinze minutes. Sur le cliché où figurent des cyprès, ce ne sont pas les arbres qui bougent, mais le souffle d'Alix qui meut l'appareil : "c'est pourquoi cette photographie est autant photographie du souffle que des cyprès", signature de l'artiste.

L'œuvre photographique d'Alix Cléo Roubaud pose la question de l'insertion du temps dans la photographie qui est, de manière générale, associée à l'instantanéité. A cette fin, elle effectue des collages, comme dans ce cliché où on la voit assise, enfant, souriante, face à son corps mort. Elle travaille avec l'obturateur ouvert un long moment, afin que la pellicule imprime les différentes étapes d'une déambulation dans l'espace de Si quelque chose noir. Dans Les Photos d'Alix, la photographe dit d'ailleurs : "toute la photographie lutte contre la mort, contre le passage du temps, contre les choses qu'on ne verra plus." De la même manière, dans Quinze Minutes la nuit au rythme de la respiration, "une photographie de la nuit nue, et une photographie faite nue dans la nuit, l'appareil photographique tenu contre la poitrine sans étoffe, contre la poitrine même, nue" - cette note de Jacques Roubaud dans "le grand incendie de londres", dont le récit de la première "Branche" est ponctué de photographies d'Alix, montre que la Muse traverse l’œuvre du poète – est prise avec une ouverture de l’obturateur de dix-quinze minutes. Sur le cliché où figurent des cyprès, ce ne sont pas les arbres qui bougent, mais le souffle d'Alix qui meut l'appareil : "c'est pourquoi cette photographie est autant photographie du souffle que des cyprès", signature de l'artiste.