DES TIRAGES VINTAGE en format 13x18 aux grands formats récents et majestueux, c’est toute une galerie de portraits qui est exposée jusqu'au 11 juillet dans les salles du Grand Palais, à Paris. A la fois mises en scène, savamment orchestrées et plongées dans l’intimité des sujets représentés, les photographies de Seydou Keïta donnent à voir un Mali en pleine mutation. Entre 1948 et 1959, à la veille des Indépendances, c’est en effet toute la société de Bamako qui cherche son reflet derrière l’objectif du photographe.

–

Par Pierre Leroux

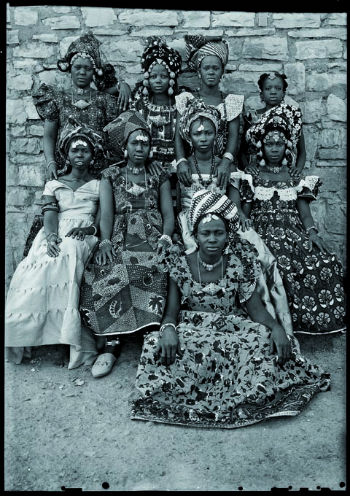

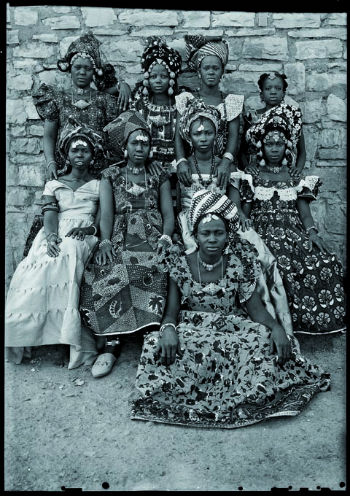

L’HISTOIRE DE SEYDOU KEÏTA n’est pas celle d’un artiste maudit ni d’un visionnaire à l’ambition démesurée. Au moment où son œuvre photographique est redécouverte, au début des années 1990, il se définit d’ailleurs plutôt comme "Seydou Keïta le mécanicien", tant sa première profession semble éloignée de ses préoccupations. Pourtant, en dépit de cette nonchalance, il conserve encore à l’époque plus de 10 000  négatifs, témoins d’une période révolue qu’il examine, selon ses dires, au moins une fois par an pour s’assurer de leur préservation. L’homme qui a tenu un studio, travaillé pour le gouvernement et a ensuite gagné sa vie en réparant des mobylettes, est avant tout un artisan, mais un artisan consciencieux et attentif aux moindres détails lorsqu’il tire le portrait de ses clients. S’adressant au critique d’art et commissaire d’exposition André Magnin, il insiste d’ailleurs sur la passion plus que sur l’intention artistique pour expliquer la qualité particulière de ses prises de vue : "J’ai tellement aimé la photo que j’ai toujours voulu donner la plus belle image de mes clients. Je crois que c’est pour ça que tu dis que mes photos sont de l’art." – Mettre en valeur IL SUFFIT D'OBSERVER les tentures qui servent de fond à presque tous les clichés exposés pour saisir la tension entre la série et l’instant propre à la pratique du photographe de studio. En effet, ces tissus unis ou parés de motifs divers sont, pour Seydou Keïta, des repères temporels qui ont permis de retracer une chronologie de l’œuvre. En retour, le détail qui laisse souvent deviner un pan de mur en terre sèche interagit, dans certains cas, avec les vêtements du sujet. Ainsi, les deux coépouses, dont les robes sont tirées d’un même tissu orné de flamants roses, semblent se fondre dans le décor pour ne faire plus qu’un avec lui. Les tentures témoignent donc de la simplicité des moyens employés, tout en soulignant les ruses et la facétie du preneur de vue. Le cadre est simple, épuré, de manière à éviter toute distraction et à concentrer l’attention sur les visages et les corps que Seydou Keïta n’hésite pas à manipuler lui-même.

négatifs, témoins d’une période révolue qu’il examine, selon ses dires, au moins une fois par an pour s’assurer de leur préservation. L’homme qui a tenu un studio, travaillé pour le gouvernement et a ensuite gagné sa vie en réparant des mobylettes, est avant tout un artisan, mais un artisan consciencieux et attentif aux moindres détails lorsqu’il tire le portrait de ses clients. S’adressant au critique d’art et commissaire d’exposition André Magnin, il insiste d’ailleurs sur la passion plus que sur l’intention artistique pour expliquer la qualité particulière de ses prises de vue : "J’ai tellement aimé la photo que j’ai toujours voulu donner la plus belle image de mes clients. Je crois que c’est pour ça que tu dis que mes photos sont de l’art." – Mettre en valeur IL SUFFIT D'OBSERVER les tentures qui servent de fond à presque tous les clichés exposés pour saisir la tension entre la série et l’instant propre à la pratique du photographe de studio. En effet, ces tissus unis ou parés de motifs divers sont, pour Seydou Keïta, des repères temporels qui ont permis de retracer une chronologie de l’œuvre. En retour, le détail qui laisse souvent deviner un pan de mur en terre sèche interagit, dans certains cas, avec les vêtements du sujet. Ainsi, les deux coépouses, dont les robes sont tirées d’un même tissu orné de flamants roses, semblent se fondre dans le décor pour ne faire plus qu’un avec lui. Les tentures témoignent donc de la simplicité des moyens employés, tout en soulignant les ruses et la facétie du preneur de vue. Le cadre est simple, épuré, de manière à éviter toute distraction et à concentrer l’attention sur les visages et les corps que Seydou Keïta n’hésite pas à manipuler lui-même.

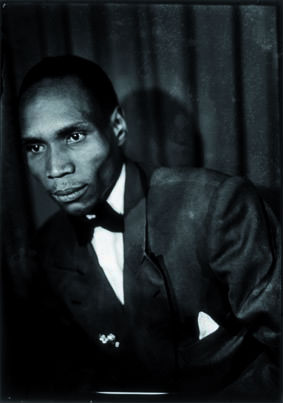

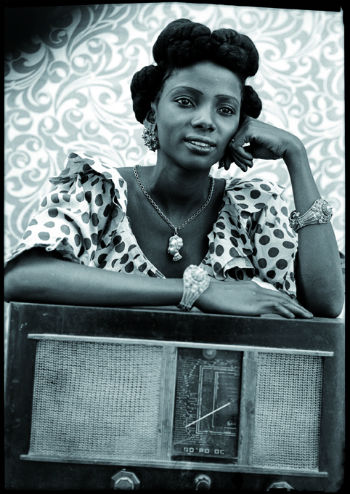

METTRE EN VALEUR le client, voilà le mot d’ordre simple et efficace qui préside à l’accomplissement de ce travail. Qu’il s’agisse d’un groupe d’amis à l’air grave en pantalon et manches de chemises, de coépouses assorties ou de couples rêveurs, chacun se montre sous son meilleur jour. Le photographe qui, selon Souleymane Cissé, "connaissait le visage de chacun de ses clients", est là pour sublimer l’instant. L’homme qui, à l’époque où il s’est fait photographier, n’était qu’un enfant, raconte comment opère la magie : "Seydou n’était pas sûr de la photo qu’il venait de faire à cause de mes grimaces. Il vient à côté de moi, comme pour me rassurer, et me dit : laisse-toi faire. Il touche ma tête, la tourne légèrement et me dit de  ne plus bouger. Il regarde dans son appareil qui répète les mêmes bruits qu’avant. Après, il nous dit : c’est terminé pour vous. Passez demain prendre vos photos. Alors nous avons payé 500 francs ou 300 francs CFA, je crois." La production de Seydou Keïta correspond à une époque pendant laquelle la photographie demeure une pratique rare et valorisée sur le plan social. Pour la plupart de ses sujets, comme pour l’enfant qui s’exprime ici, se faire photographier par Seydou Keïta était un événement et presque un rite d’initiation. – Reflet d'une époque TENTURE ET POSTURE ne sont pas les seuls éléments qui comptent dans les clichés qui ornent les cimaises du Grand Palais. Des accessoires de mode – bijoux, porte-cigarette – et des symboles de la modernité – scooter, poste de radio – se retrouvent d’une image à l’autre. Ces motifs, qui prennent sens dans le retour et la répétition, symbolisent une modernité à laquelle aspirent les habitants de Bamako dans les dernières années de la colonisation. D’ailleurs, selon l’anecdote rapportée par André Magnin, Seydou Keïta ne connaissait, en guise de livres de photographies, que "le catalogue Manufrance qui arrivait de Dakar". Cette influence pour le moins surprenante entre en écho avec la volonté de paraître européen, comme pour cet homme vêtu d’un costume trois pièces qui tient à la main une paire de gants blancs et fixe l’objectif d’un air conquérant. A l’opposé de ce portrait, le "géant" en boubou qui tient sur ses genoux un bébé hilare montre une autre facette de cette société. Derrière ces objets que l’on porte ou sur lesquels on s’appuie, se dessine le rêve d’une société d’abondance rendu réel par le regard du photographe.

ne plus bouger. Il regarde dans son appareil qui répète les mêmes bruits qu’avant. Après, il nous dit : c’est terminé pour vous. Passez demain prendre vos photos. Alors nous avons payé 500 francs ou 300 francs CFA, je crois." La production de Seydou Keïta correspond à une époque pendant laquelle la photographie demeure une pratique rare et valorisée sur le plan social. Pour la plupart de ses sujets, comme pour l’enfant qui s’exprime ici, se faire photographier par Seydou Keïta était un événement et presque un rite d’initiation. – Reflet d'une époque TENTURE ET POSTURE ne sont pas les seuls éléments qui comptent dans les clichés qui ornent les cimaises du Grand Palais. Des accessoires de mode – bijoux, porte-cigarette – et des symboles de la modernité – scooter, poste de radio – se retrouvent d’une image à l’autre. Ces motifs, qui prennent sens dans le retour et la répétition, symbolisent une modernité à laquelle aspirent les habitants de Bamako dans les dernières années de la colonisation. D’ailleurs, selon l’anecdote rapportée par André Magnin, Seydou Keïta ne connaissait, en guise de livres de photographies, que "le catalogue Manufrance qui arrivait de Dakar". Cette influence pour le moins surprenante entre en écho avec la volonté de paraître européen, comme pour cet homme vêtu d’un costume trois pièces qui tient à la main une paire de gants blancs et fixe l’objectif d’un air conquérant. A l’opposé de ce portrait, le "géant" en boubou qui tient sur ses genoux un bébé hilare montre une autre facette de cette société. Derrière ces objets que l’on porte ou sur lesquels on s’appuie, se dessine le rêve d’une société d’abondance rendu réel par le regard du photographe.

L'ÉLÉGANCE ET LA MODERNITÉ suggérées par les images de Seydou Keïta sont le reflet d’une époque révolue. La photographie comme illusion et mise en scène d’une réussite fantasmée trouve cependant des échos dans d’autres pays d’Afrique et c’est certainement un texte du zimbabwéen Dambudzo Marechera qui illustre le mieux l’envers de cette magie argentique : "Salomon, le photographe du township, est maintenant un homme riche. Son studio, derrière l’épicerie, est tapissé, du sol au plafond, de photos d’Africains en perruques d’Européens, d’Africaines en minijupes, d’Africains dont le regard paranoïaque crève l’objectif. L’arrière-plan de chaque photo est toujours le même : des vagues qui se brisent sur une plage vierge et un aigle solitaire qui tournoie, diffractant la lumière comme du cristal vers les espaces puissants de l’Univers. Une aspiration poignante qui ne peut se réaliser que dans le cadre d’une photographie grossière. Les flashes dissimulaient la misère de la réalité. On pouvait dire après : C’est moi - moi ! En ville !"

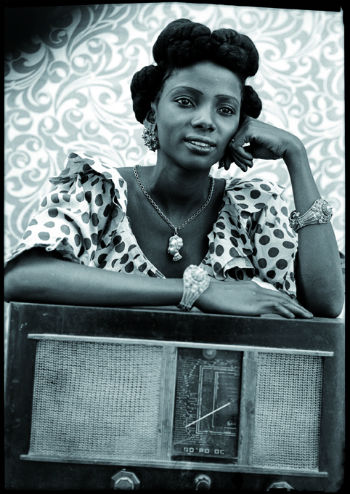

LA TENTURE EST REMPLACÉE par un décor Kitsch et le porte-cigarette par une perruque. Ce qui fait le charme des photos de Seydou Keïta devient le signe d’une aliénation profonde. Cet aspect peut se retrouver dans certains portraits des années 1950 et 1960, mais il serait injuste de réduire la sophistication empruntée des personnages à une émanation du tragique postcolonial. Le regard de cette belle jeune femme qui fixe le vide, appuyée sur un poste de radio, suffit à susciter un rêve qui nous porte au-delà des considérations matérialistes et politiques. P. L. --------------------------- à Paris, le 27 juin 2016 Seydou Keïta

LA TENTURE EST REMPLACÉE par un décor Kitsch et le porte-cigarette par une perruque. Ce qui fait le charme des photos de Seydou Keïta devient le signe d’une aliénation profonde. Cet aspect peut se retrouver dans certains portraits des années 1950 et 1960, mais il serait injuste de réduire la sophistication empruntée des personnages à une émanation du tragique postcolonial. Le regard de cette belle jeune femme qui fixe le vide, appuyée sur un poste de radio, suffit à susciter un rêve qui nous porte au-delà des considérations matérialistes et politiques. P. L. --------------------------- à Paris, le 27 juin 2016 Seydou Keïta

Grand Palais

Du 31 mars au 11 juillet

Lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 20h.

Nocturne le mercredi de 10h à 22h.

Plein tarif : 10€

Tarif réduit : 7€

Tarif tribu (4 personnes dont 2 jeunes 16-25 ans) : 27 € Crédits Photos © Seydou Keïta / SKPEAC / photo courtesy CAAC The Pigozzi Collection, Genève

négatifs, témoins d’une période révolue qu’il examine, selon ses dires, au moins une fois par an pour s’assurer de leur préservation. L’homme qui a tenu un studio, travaillé pour le gouvernement et a ensuite gagné sa vie en réparant des mobylettes, est avant tout un artisan, mais un artisan consciencieux et attentif aux moindres détails lorsqu’il tire le portrait de ses clients. S’adressant au critique d’art et commissaire d’exposition André Magnin, il insiste d’ailleurs sur la passion plus que sur l’intention artistique pour expliquer la qualité particulière de ses prises de vue : "J’ai tellement aimé la photo que j’ai toujours voulu donner la plus belle image de mes clients. Je crois que c’est pour ça que tu dis que mes photos sont de l’art."

négatifs, témoins d’une période révolue qu’il examine, selon ses dires, au moins une fois par an pour s’assurer de leur préservation. L’homme qui a tenu un studio, travaillé pour le gouvernement et a ensuite gagné sa vie en réparant des mobylettes, est avant tout un artisan, mais un artisan consciencieux et attentif aux moindres détails lorsqu’il tire le portrait de ses clients. S’adressant au critique d’art et commissaire d’exposition André Magnin, il insiste d’ailleurs sur la passion plus que sur l’intention artistique pour expliquer la qualité particulière de ses prises de vue : "J’ai tellement aimé la photo que j’ai toujours voulu donner la plus belle image de mes clients. Je crois que c’est pour ça que tu dis que mes photos sont de l’art." ne plus bouger. Il regarde dans son appareil qui répète les mêmes bruits qu’avant. Après, il nous dit : c’est terminé pour vous. Passez demain prendre vos photos. Alors nous avons payé 500 francs ou 300 francs CFA, je crois." La production de Seydou Keïta correspond à une époque pendant laquelle la photographie demeure une pratique rare et valorisée sur le plan social. Pour la plupart de ses sujets, comme pour l’enfant qui s’exprime ici, se faire photographier par Seydou Keïta était un événement et presque un rite d’initiation.

ne plus bouger. Il regarde dans son appareil qui répète les mêmes bruits qu’avant. Après, il nous dit : c’est terminé pour vous. Passez demain prendre vos photos. Alors nous avons payé 500 francs ou 300 francs CFA, je crois." La production de Seydou Keïta correspond à une époque pendant laquelle la photographie demeure une pratique rare et valorisée sur le plan social. Pour la plupart de ses sujets, comme pour l’enfant qui s’exprime ici, se faire photographier par Seydou Keïta était un événement et presque un rite d’initiation.  LA TENTURE EST REMPLACÉE par un décor Kitsch et le porte-cigarette par une perruque. Ce qui fait le charme des photos de Seydou Keïta devient le signe d’une aliénation profonde. Cet aspect peut se retrouver dans certains portraits des années 1950 et 1960, mais il serait injuste de réduire la sophistication empruntée des personnages à une émanation du tragique postcolonial. Le regard de cette belle jeune femme qui fixe le vide, appuyée sur un poste de radio, suffit à susciter un rêve qui nous porte au-delà des considérations matérialistes et politiques.

LA TENTURE EST REMPLACÉE par un décor Kitsch et le porte-cigarette par une perruque. Ce qui fait le charme des photos de Seydou Keïta devient le signe d’une aliénation profonde. Cet aspect peut se retrouver dans certains portraits des années 1950 et 1960, mais il serait injuste de réduire la sophistication empruntée des personnages à une émanation du tragique postcolonial. Le regard de cette belle jeune femme qui fixe le vide, appuyée sur un poste de radio, suffit à susciter un rêve qui nous porte au-delà des considérations matérialistes et politiques.