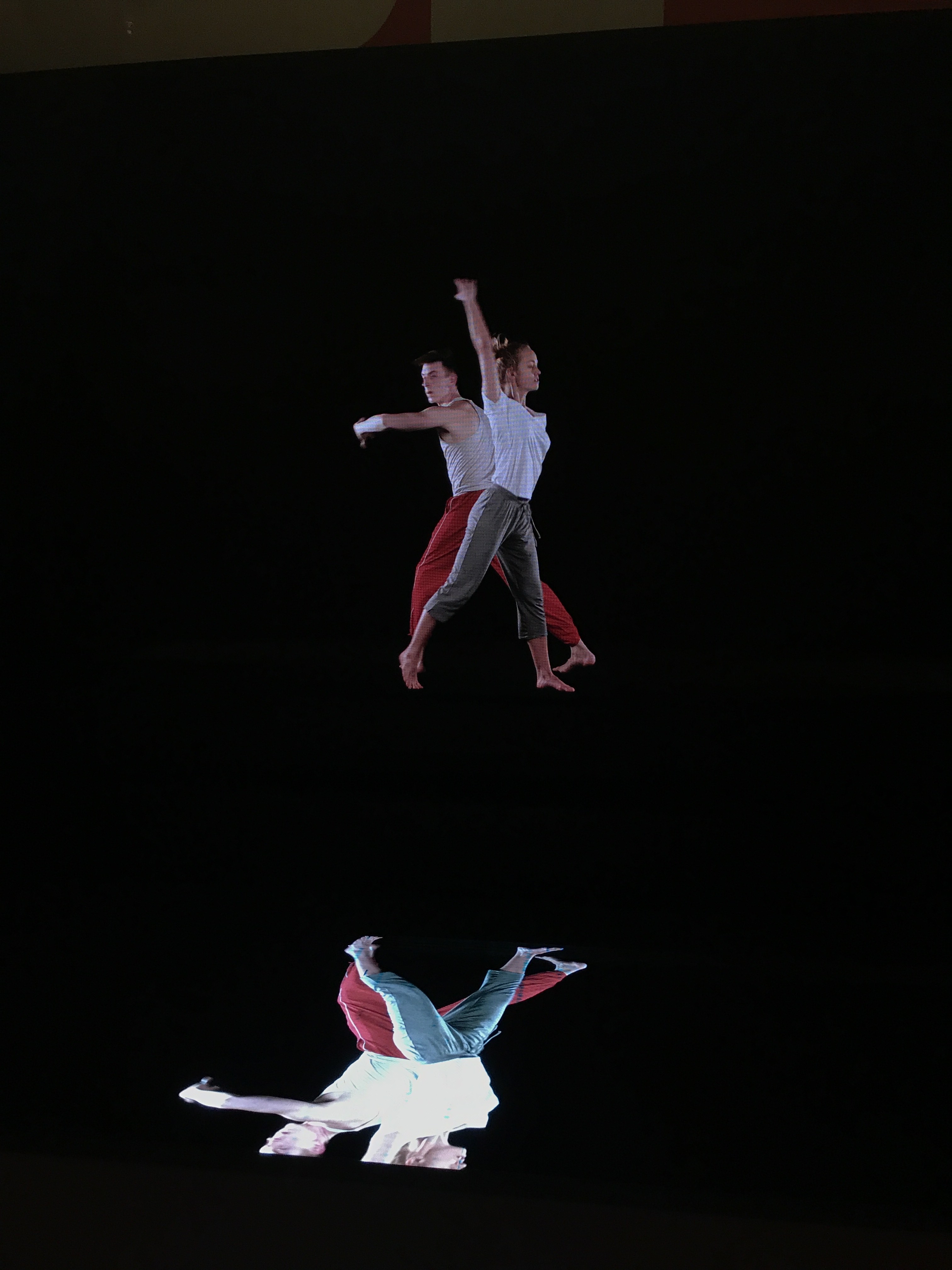

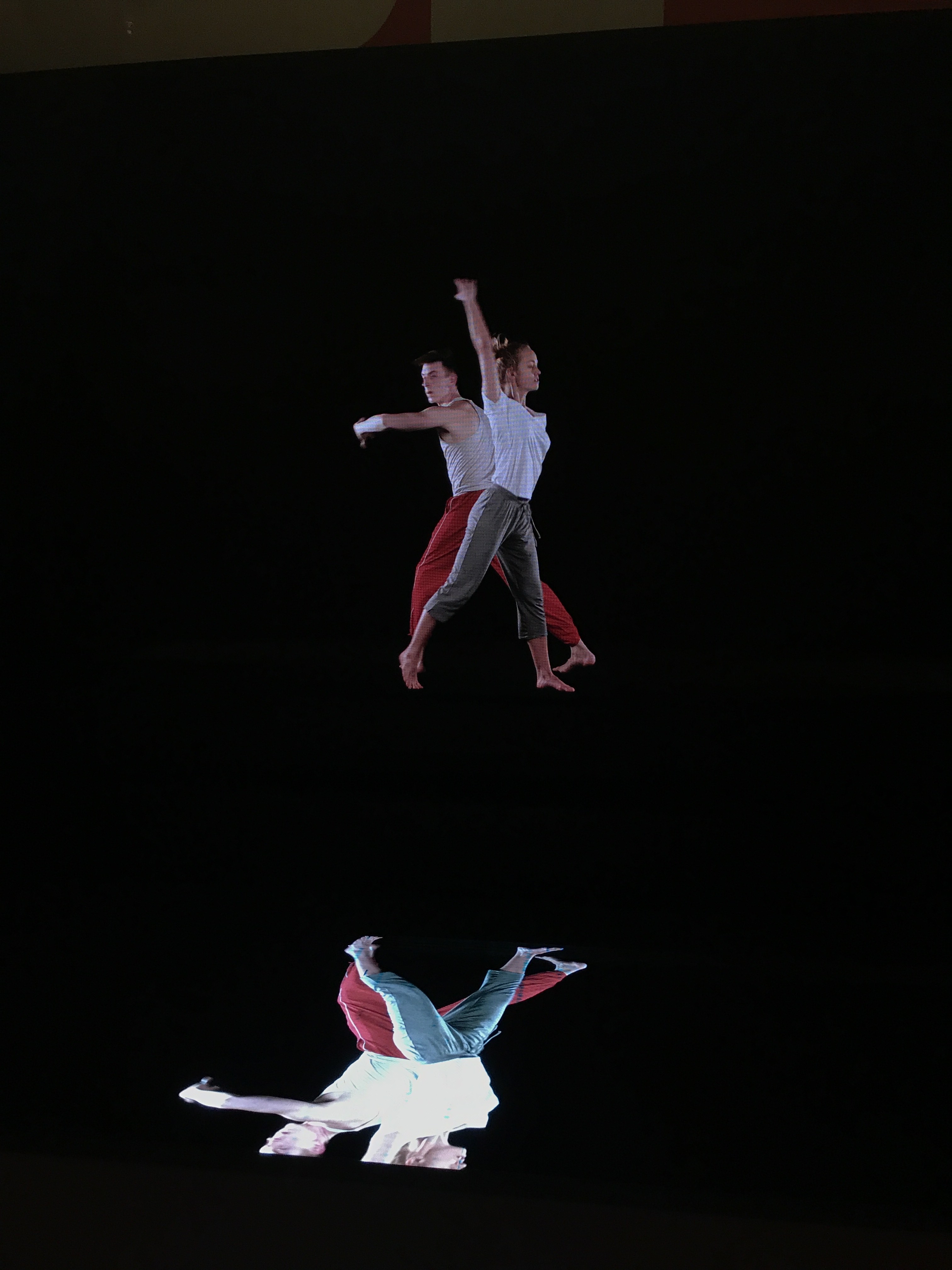

À L'OCCASION DE LA FIAC, le studio des Acacias ouvre ses portes une semaine durant pour proposer au spectateur de s'immerger dans le ballet Reflections de Benjamin Millepied. L'occasion de découvrir une exposition-ballet sur deux étages, où la danse dialogue avec l'art contemporain par l'intermédiaire des slogans de Barbara Kruger.  Lors du ballet initialement monté en 2013, les deux artistes s'étaient déjà proposés de décloisonner les champs artistiques et de mettre à l'épreuve leurs disciplines respectives. L'exposition nous présente ici une nouvelle version de cette création, où les mots, les objets et les gestes fonctionnent comme autant de surfaces réfléchissantes parmi lesquels le public est invité à se mouvoir. – Par Brice Thalien

Lors du ballet initialement monté en 2013, les deux artistes s'étaient déjà proposés de décloisonner les champs artistiques et de mettre à l'épreuve leurs disciplines respectives. L'exposition nous présente ici une nouvelle version de cette création, où les mots, les objets et les gestes fonctionnent comme autant de surfaces réfléchissantes parmi lesquels le public est invité à se mouvoir. – Par Brice Thalien

ON ASSISTE À LA RENCONTRE de deux artistes. Benjamin Millepied est chorégraphe et fondateur de la compagnie L.A. Dance Project : loin des règles contraignantes auxquelles il devait se conformer du temps où il dirigeait le ballet de l’Opéra de Paris, il peut y donner libre cours à sa créativité. Barbara Kruger, quant à elle, est une artiste conceptuelle qui a travaillé à partir des années 1980 à détourner des images publicitaires en y associant des slogans. Dans une démarche féministe revendiquée, elle s’efforçait ainsi de créer un fossé entre l'image reprise de notre société de consommation et les mots qui y étaient adjoints, déstabilisant le spectateur et l'invitant à s'interroger sur la société dans laquelle il vit. Le rapport entre les deux artistes ne va donc pas de soi et c’est ce qui fait, entre autres, l’intérêt de l’exposition. Exit les images publicitaires. Désormais associés aux images de Benjamin Millepied, les slogans de Barbara Kruger prennent un nouveau sens. Le décalage cher à l'artiste contemporaine est présent. L'interrogation du spectateur au rendez-vous. –

Expérience immersive DÈS LE REZ-DE-CHAUSSÉE du studio, le spectateur aperçoit la scène du ballet original : au mur, deux panneaux rouges – cette affinité chromatique n’a l’air de rien mais elle est à la base de la collaboration entre les deux artistes – sur lesquels on lit "Stay" à gauche et "Go" à droite ; puis au sol, il est écrit sur un autre panneau "Think of me thinking of you" dans la typographie typique des slogans de Barbara Kruger, en blanc. En face, un écran présente quatre films tournés par Benjamin Millepied. On y voit les danseurs qui répètent.  Le spectateur est invité à entrer sur la scène par le côté – c'est l'entrée des artistes –, et ainsi à faire partie intégrante de cette répétition en cours. C'est l'occasion de découvrir l'envers du décor et d'essayer de comprendre comment s'élabore le travail du chorégraphe. On est plongé au cœur du processus d'invention et de création. Toutefois, l'antagonisme entre le "Stay" et le "Go" place le visiteur dans une position assez inconfortable : où est sa place ? Doit-il rester ou partir ?

Le spectateur est invité à entrer sur la scène par le côté – c'est l'entrée des artistes –, et ainsi à faire partie intégrante de cette répétition en cours. C'est l'occasion de découvrir l'envers du décor et d'essayer de comprendre comment s'élabore le travail du chorégraphe. On est plongé au cœur du processus d'invention et de création. Toutefois, l'antagonisme entre le "Stay" et le "Go" place le visiteur dans une position assez inconfortable : où est sa place ? Doit-il rester ou partir ?

LORS DE LA REPRÉSENTATION DE 2013, le fond de la scène présentait le mot "Stay". Ce n'est qu'à la fin de la représentation que le "Stay" laissait la place au "Go", comme une invitation pour le spectateur dans la salle à passer de la passivité à l'activité. Après être resté assis pendant le spectacle, c'est le temps de "partir". Mais ce dernier terme peut aussi être interprété comme une invitation à une prochaine expérience, expérience qui est proposée cette semaine au studio des Acacias. Le moment du ballet, c'était le moment de la passivité, assis dans un fauteuil. Le moment de l'exposition, c'est le moment de l'activité et du mouvement.

LA DÉCOUVERTE CONTINUE au premier étage. Y sont présentés six écrans avec six films de Benjamin Millepied. On peut s'installer dans un canapé ou sur des poufs, mettre un casque pour écouter et regarder les courts-métrages. Mis à part une captation vidéo du ballet de 2013, on y voit des courts-métrages tournés dans différents lieux de la ville de Los Angeles. Ce sont des fragments du ballet reconstitués sous le soleil californien sur une colline d'Hollywood, sur la plage de Santa Monica, dans un appartement ou un bar, une entrée d'immeuble ou une chambre d'hôtel. Le spectateur est plongé au sein d'une expérience visuelle qui s'accompagne de sons très différents : un morceau classique interrompu par des bruits métalliques urbains. Des voix d'opéra succédant à des notes de pianos seules. Et au milieu, le silence, pour laisser le temps de s'interroger.

–

Corps dansants, corps pensants L'EXPOSITION FAIT PARTIE INTÉGRANTE de cette création qui ne cesse de se renouveler dans ses infinis reflets. Un premier effet miroir a eu lieu lors du ballet initial entre la danse et l'art contemporain. Les corps dansants se trouvaient face aux slogans. Avec Reflections redux, Benjamin Millepied réécrit son propre projet.  C'est un deuxième reflet qui survient, celui du projet dans son intégralité. L'exposition opère un retour critique sur le ballet qui finit par se contempler lui-même. On y interroge son sens grâce à la présence du spectateur qui se retrouve au centre de l’œuvre. Lorsqu'il entre sur la scène par le côté et y déambule, celui-ci projette son propre reflet dans la création comme s'il était l'image miroitante de l'un des danseurs. Dans les quatre films différents, les corps des uns, en pleine répétition sur l'écran, se reflètent avec ceux des autres qui y participent et en deviennent ainsi acteurs. C'est la rencontre de corps réels et de corps virtuels, ces corps si chers à Barbara Kruger sur les images qu'elle utilise. D’objet inerte, le spectateur se fait mobile, visible, esthétique : il crée et est créé au même titre que ce qu’il regarde.

C'est un deuxième reflet qui survient, celui du projet dans son intégralité. L'exposition opère un retour critique sur le ballet qui finit par se contempler lui-même. On y interroge son sens grâce à la présence du spectateur qui se retrouve au centre de l’œuvre. Lorsqu'il entre sur la scène par le côté et y déambule, celui-ci projette son propre reflet dans la création comme s'il était l'image miroitante de l'un des danseurs. Dans les quatre films différents, les corps des uns, en pleine répétition sur l'écran, se reflètent avec ceux des autres qui y participent et en deviennent ainsi acteurs. C'est la rencontre de corps réels et de corps virtuels, ces corps si chers à Barbara Kruger sur les images qu'elle utilise. D’objet inerte, le spectateur se fait mobile, visible, esthétique : il crée et est créé au même titre que ce qu’il regarde.

LE SLOGAN AU SOL "Think of me thinking of you" désigne aussi un mouvement réflexif : l'énonciateur demande à son interlocuteur de penser à lui ("me") qui est également en train de penser à l'autre ("you"). Le premier sens du ballet de 2013 peut renvoyer au message du chorégraphe s'adressant aux danseurs lorsqu'il assiste à la représentation. Mais, dans le cadre de l'exposition, il peut être aussi adressé par le chorégraphe aux spectateurs, comme une façon de dire "Pensez à moi quand vous vous déplacez, à moi qui pense à vous en créant". Le corps mouvant est alors un corps pensant qui ne doit cesser de s'interroger sur le sens de ce qu'il voit autour de lui. Ce dernier message serait une invitation à concevoir l'art comme une perpétuelle ouverture vers les autres et plus particulièrement à considérer la danse contemporaine comme un spectacle pour les autres. Si on parle en termes de "stéréotypes" que l'exposition voudrait détruire, selon le principe des œuvres d'art de Barbara Kruger, ce slogan ainsi adressé combattrait l'idée d’un artiste autosuffisant, clos sur lui-même. À la jonction des films projetés et des slogans s’invente au contraire un artiste en constante relation avec les spectateurs, instituant ces derniers en éléments de l’œuvre à part entière. Ils agissent en effet sur l’ensemble par leur existence physique autant que par la réception qu’ils en font.

UN PROJET, DONC, QUI NE CESSE DE DÉBORDER l’espace qui lui est assigné pour se répandre hors scène. Au rez-de-chaussée, l'espace scénique original est ouvert à tous ceux qui désirent faire la découverte de cette création. Chacun y entre et y imprime son propre mouvement. Au premier étage, le ballet est transposé en films, faisant apparaître à l’écran des lieux mythiques d'une ville symbole de la création contemporaine. Une fois l'espace scénique parti à la rencontre du monde, l'exploration artistique s'accomplit en dehors de la scène et le mouvement de la danse se déploie tout entier à l’extérieur des murs. Il prend forme et sens dans le monde. On repense alors au "Go" par laquelle le spectateur se trouvait accueilli sur la scène transformée en lieu d’exposition : une injonction à partir, à bouger, à explorer qui s’adresse autant aux danseurs qu’au public et apparaît comme la condition sine qua non d’un art pleinement vécu. Spectateurs et danseurs ne sont pas séparés par une paroi étanche, qui condamnerait les premiers à observer les seconds sans que ce regard se réalise jamais en rencontre esthétique : ils partagent un espace qui, parce qu’il les investit pareillement dans l’existence de l’œuvre, leur permet de créer ensemble.

B. T.

------------------------- à Paris, le 25 octobre 2017 Le site du studio des Acacias Reflections Redux

Benjamin Millepied et Barbara Kruger

Du 20 au 27 octobre 2017

Studio des Acacias

30 rue des Acacias, Paris 17e

Lun-sam : 11h-18h30

Entrée libre

Rens. : 01 58 05 49 87 Crédits Photos © Reflections - L.A. Dance Project -® Photo Laurent Philippe

Lors du ballet initialement monté en 2013, les deux artistes s'étaient déjà proposés de décloisonner les champs artistiques et de mettre à l'épreuve leurs disciplines respectives. L'exposition nous présente ici une nouvelle version de cette création, où les mots, les objets et les gestes fonctionnent comme autant de surfaces réfléchissantes parmi lesquels le public est invité à se mouvoir.

Lors du ballet initialement monté en 2013, les deux artistes s'étaient déjà proposés de décloisonner les champs artistiques et de mettre à l'épreuve leurs disciplines respectives. L'exposition nous présente ici une nouvelle version de cette création, où les mots, les objets et les gestes fonctionnent comme autant de surfaces réfléchissantes parmi lesquels le public est invité à se mouvoir. Le spectateur est invité à entrer sur la scène par le côté – c'est l'entrée des artistes –, et ainsi à faire partie intégrante de cette répétition en cours. C'est l'occasion de découvrir l'envers du décor et d'essayer de comprendre comment s'élabore le travail du chorégraphe. On est plongé au cœur du processus d'invention et de création. Toutefois, l'antagonisme entre le "Stay" et le "Go" place le visiteur dans une position assez inconfortable : où est sa place ? Doit-il rester ou partir ?

Le spectateur est invité à entrer sur la scène par le côté – c'est l'entrée des artistes –, et ainsi à faire partie intégrante de cette répétition en cours. C'est l'occasion de découvrir l'envers du décor et d'essayer de comprendre comment s'élabore le travail du chorégraphe. On est plongé au cœur du processus d'invention et de création. Toutefois, l'antagonisme entre le "Stay" et le "Go" place le visiteur dans une position assez inconfortable : où est sa place ? Doit-il rester ou partir ? C'est un deuxième reflet qui survient, celui du projet dans son intégralité. L'exposition opère un retour critique sur le ballet qui finit par se contempler lui-même. On y interroge son sens grâce à la présence du spectateur qui se retrouve au centre de l’œuvre. Lorsqu'il entre sur la scène par le côté et y déambule, celui-ci projette son propre reflet dans la création comme s'il était l'image miroitante de l'un des danseurs. Dans les quatre films différents, les corps des uns, en pleine répétition sur l'écran, se reflètent avec ceux des autres qui y participent et en deviennent ainsi acteurs. C'est la rencontre de corps réels et de corps virtuels, ces corps si chers à Barbara Kruger sur les images qu'elle utilise. D’objet inerte, le spectateur se fait mobile, visible, esthétique : il crée et est créé au même titre que ce qu’il regarde.

C'est un deuxième reflet qui survient, celui du projet dans son intégralité. L'exposition opère un retour critique sur le ballet qui finit par se contempler lui-même. On y interroge son sens grâce à la présence du spectateur qui se retrouve au centre de l’œuvre. Lorsqu'il entre sur la scène par le côté et y déambule, celui-ci projette son propre reflet dans la création comme s'il était l'image miroitante de l'un des danseurs. Dans les quatre films différents, les corps des uns, en pleine répétition sur l'écran, se reflètent avec ceux des autres qui y participent et en deviennent ainsi acteurs. C'est la rencontre de corps réels et de corps virtuels, ces corps si chers à Barbara Kruger sur les images qu'elle utilise. D’objet inerte, le spectateur se fait mobile, visible, esthétique : il crée et est créé au même titre que ce qu’il regarde.