ACCLAMÉE PAR LA CRITIQUE, la série britannique Sherlock (BBC), créée par Steven Moffat et Mark Gatiss en 2010, a transposé avec succès le personnage créé par Arthur Conan Doyle au cœur du XXIème siècle. Une réussite qui n’a pas échappé aux grands networks américain : lorsque la chaîne CBS annonce, début 2012, développer à son tour une série transposant Sherlock Holmes de nos jours, la productrice britannique Sue Vertue se montre très méfiante vis-à-vis de ce double télévisuel. La série américaine Elementary a su toutefois montrer patte blanche, utilisant un canon tombé depuis dans le domaine public (en 2013 aux États-Unis), en proposant une approche de l’adaptation très différente, veillant à ne pas empiéter sur les éléments de la série britannique qui seraient protégés par la propriété intellectuelle. Si les producteurs de ces deux adaptations télévisuelles contemporaines n’ont jamais eu à en venir au procès, c’est au sein des communautés de fans que sévit, aujourd’hui, un débat sur la légitimité de Elementary par rapport à Sherlock – et vice-versa. Pourtant, par leur modèle économique, leur projet esthétique, leur approche de l’adaptation ou encore leur représentation du monde contemporain dans lequel elles catapultent le détective, les deux séries n’ont rien à envier l’une à l’autre. Au contraire : en s’opposant sur de nombreux points, elles proposent deux visions complémentaires du canon holmésien.

Par Florent Favard

SHERLOCK ET ELEMENTARY, si elles se présentent toutes deux comme des fictions télévisuelles sérielles, ont très peu d’éléments en commun d’un point de vue artistique et économique. Sherlock est produite pour la chaîne publique BBC One. Financée par le contribuable, la BBC se doit de proposer des programmes "de qualité", et, pour ce faire, mise sur des valeurs sûres, ancrées dans la culture populaire britannique, telle l’inépuisable Doctor Who (1963-1989, 1996, 2005-présent), ainsi que sur des coproductions internationales originales, telle Orphan Black (BBC America/Space, créée en 2013). Si Sherlock appartient d’abord à la première catégorie, la transposition des aventures du détective dans le Londres cosmopolite du XXIème siècle, ou encore sa transformation en génie asocial digne d’un Sheldon Cooper (The Big Bang Theory, CBS), en fait un produit culturel conçu en pensant à l’exportation.

DE L'AUTRE CÔTÉ DE L'ATLANTIQUE, ELEMENTARY prend racine dans un tout autre système : sur CBS comme sur tous les grands networks américains, un produit culturel doit se conformer à un genre, une étiquette, pour permettre au public de faire son choix parmi une production très riche et sans cesse renouvelée. C’est ainsi que la série prend la forme du procedural drama, mêlant enquêtes policières résolues dans le temps d’un épisode et vie professionnelle et personnelle des enquêteurs. Un format que CBS maîtrise pour l’avoir expérimenté avec succès : la chaîne diffuse CSI : Crime Scene Investigation depuis 2000 et NCIS depuis 2003. Deux séries qui battent des records d’audiences chaque année, grâce à des formules efficaces qui ont généré toutes deux des séries dérivées.

–

Espace, temps et récit, de Londres à New York

SI SHERLOCK CONSERVE pour décor la ville de Londres, Elementary est bâtie sur l’exil du détective (incarné outre-Atlantique par Jonny Lee Miller), qui trouve refuge à New York pour tenter d’échapper à sa toxicomanie. Les Holmes britannique et américain, en plus de ne pas collaborer avec les mêmes forces de police (Scotland Yard et le New York Police Department), n’arpentent pas la ville de la même façon. L’un des principaux attraits du canon holmésien est sa description sans fard du Londres victorien. Sherlock en joue, de même, en explorant tantôt les égouts et les tunnels du métro, tantôt les trajets des taxis londoniens, des trains en périphérie, quand ce ne sont pas les squats, les musées, voire les hauteurs. La série britannique dresse ainsi un panorama complexe de Londres, cherchant à tout prix à situer le détective dans le monde contemporain, et dévoilant un monde fictionnel aux accents baroques et gothiques, avec ses bas-fonds et ses lieux de lumière. De son côté, Elementary semble filmer New York  comme si la ville devait s’imposer d’elle-même, et ne tire parti de sa verticalité que pour isoler les puissants, pris à parti dans des épisodes évoquant la crise financière ou les scandales liés aux agences gouvernementales. Plus horizontale, Elementary fait évoluer Sherlock Holmes et Joan Watson (Lucy Liu) de Wall Street à Brooklyn en passant par le New Jersey, dans des lieux souvent communs, dépouillés, lorgnant parfois vers le minimalisme.

comme si la ville devait s’imposer d’elle-même, et ne tire parti de sa verticalité que pour isoler les puissants, pris à parti dans des épisodes évoquant la crise financière ou les scandales liés aux agences gouvernementales. Plus horizontale, Elementary fait évoluer Sherlock Holmes et Joan Watson (Lucy Liu) de Wall Street à Brooklyn en passant par le New Jersey, dans des lieux souvent communs, dépouillés, lorgnant parfois vers le minimalisme.

EN REVANCHE, Sherlock comme Elementary détaillent avec minutie l’espace domestique dans lequel cohabitent le détective et son acolyte. Et, chacun à sa manière, les interprètes occupent cet espace d’une façon qui leur est propre. Benedict Cumberbatch, dont le manteau flotte au vent comme celui d’autres héros ténébreux des années 2000, incarne chez la BBC un Holmes dont le génie n’a d’égal que son profond ennui à l’égard du monde qui l’entoure. La démarche assurée, il fend l’espace public et se faufile partout en un clin d’œil, forçant Watson (Martin Freeman) à claudiquer derrière lui pour le suivre. Mais une fois revenu au 221b, Baker Street, Cumberbatch alterne entre des poses figées, contemplatives – lorsqu’il est absorbé par la méditation, ou travaille dans la cuisine sur des expériences douteuses – et la station assise, dans son fauteuil, jambes déployée ou bien au contraire recroquevillées, en position fœtale. À son côté, Watson, fidèle au canon, écrit son journal sous forme de blog, une tasse de thé à la main. Le calme qui règne dans l’appartement que leur loue Mrs. Hudson (Una Stubbs) n’est troublé que lorsque Sherlock tire un coup de feu pour briser l’ennui, ou bien débarque couvert de sang de porc. Dans la plus pure tradition, Holmes est représenté comme vivant reclus dans son esprit, au sein de son palais mémoriel – rappelant des personnages que l’on pourrait situer sur le spectre autistique, comme Sheldon Cooper (Big Bang Theory), ou Abed Nadir (Community).

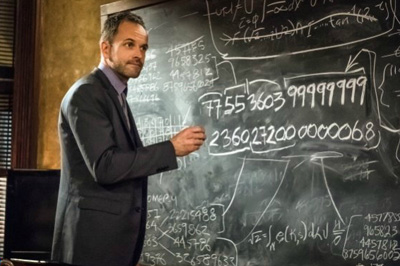

LE HOLMES INCARNÉ par Jonny Lee Miller, en revanche, évoque une autre tendance contemporaine dans l’écriture de personnages de série. Tout comme le Dr. House (House M. D., Fox) Patrick Jane (The Mentalist, CBS) ou encore Olivia Dunham (Fringe, Fox), son génie n’est pas directement lié à son inadéquation flagrante dans son rapport avec ses semblables, celle-ci étant le fruit d’un traumatisme. Ici, l’addiction de Holmes, inspirée du canon, a détruit sa brillante carrière à Londres, le poussant à partir à New York, où son père le confie aux bons soins de Joan Watson, une sober companion (l’équivalent médical d’un parrain – en l’occurrence, ici, marraine - pour personne alcoolique). S’il est lui aussi un génie, ses capacités demandent un entraînement constant : il est souvent montré exerçant sa mémoire devant de multiples écrans ou s’entraînant à se défaire de menottes pour se maintenir au niveau. Ainsi, dans Elementary, la grande bâtisse à la façade de grès brownstone abrite de vastes pièces tantôt vides, tantôt occupées par l’un des nombreux projets de Holmes, qui se déplace dans cet espace domestique comme dans l’espace public : avec une grâce mécanique. – Ellipse et temps long PRESENTE SUR LES ECRANS depuis 2010, Sherlock ne totalise à ce jour que neuf épisodes de 90 minutes, diffusés trois par trois tous les deux ans. Elementary, conçue sous le format classique 42 minutes, totalise déjà près d’une cinquantaine d’épisodes depuis septembre 2012. Les deux séries possèdent donc une approche du temps antithétique qui influence la façon dont l’évolution des personnages est dépeinte à l’écran.

SHERLOCK EMPLOIE AINSI UNE VERSION extrême du mode de production télévisuel britannique, qui privilégie les saisons courtes de six à douze épisodes en moyenne – une façon de procéder qui fait aujourd’hui réfléchir les networks américains. Chaque épisode de Sherlock se présente comme un téléfilm, avec une enquête qui peut être explorée dans la longueur. Ce type d’écriture convient au trio composé des scénaristes Steven Moffat, Mark Gatiss et Steven Thompson, même si certains épisodes paraissent manquer de rythme. Moffat, notamment, est connu pour ses scénarios à tiroirs ; il faut ouvrir l’œil et le bon, notamment sur la série Doctor Who dont il est l’actuel head writer (scénariste en chef). Chaque épisode prend ainsi le temps de poser les bases d’une enquête qui, parfois, se révélera n’être qu’un écran de fumée ("The Great game" dans la saison 1) ; ou bien, au contraire, de multiples enquêtes, en apparence  indépendantes, mèneront Sherlock à résoudre un mystère se déroulant sous ses yeux lors du mariage de Watson et Mary Morstan dans "The Sign of three" (saison 3). Cet épisode est d’ailleurs l’occasion de mettre en abîme la structure elliptique de la série, car il dévoile des enquêtes qui prennent place dans les mois séparant cet épisode du précédent.

indépendantes, mèneront Sherlock à résoudre un mystère se déroulant sous ses yeux lors du mariage de Watson et Mary Morstan dans "The Sign of three" (saison 3). Cet épisode est d’ailleurs l’occasion de mettre en abîme la structure elliptique de la série, car il dévoile des enquêtes qui prennent place dans les mois séparant cet épisode du précédent.

SHERLOCK EST UNE SÉRIE dont le monde fictionnel évolue en dehors de l’écran, et dont les saisons minimalistes ne constituent finalement qu’un aperçu. Tous les deux ans, la relation entre le détective et son associé évolue, entre les lignes, entre les diffusions. La saison 2 se termine sur le prétendu suicide de Holmes, permettant de matérialiser, au début de la saison 3, cette période de deux ans durant laquelle John Watson s’est laissé pousser la moustache, a fait son deuil et a rencontré Mary. Le retour de Sherlock et la disparition de la moustache n’y changeront rien : le duo a changé sans espoir de retour, pour le meilleur et pour le pire. Holmes évolue lui aussi par à-coup entre les saisons, jusqu’à devenir subitement plus ouvert, souriant et social dans la saison 3. Sherlock progresse par saccades, cherchant ainsi à se renouveler à chaque saison, à chaque épisode, jusqu’à pousser à l’extrême cette esthétique de la métamorphose. La saison 3 a marqué les critiques en brisant sans ménagement, et pour de bon, le quatrième mur, mettant en scène ses fans (dans "The Empty hearse"), se moquant de ses personnages (dans "The Sign of three") ou bien encore avouant son incapacité à remplacer celui qui, comme dans bon nombre d’adaptations du canon holmésien, devient l’ennemi de toujours : Moriarty, le criminel consultant incarné par Andrew Scott (dans "His last vow").

ELEMENTARY EST AU CONTRAIRE fondée sur un format de production qui privilégie l’écoulement du temps. Le personnage de série américaine, plus que tout autre, vieillit "en temps réel" avec les spectateurs, et le procedural de CBS mise sur l’évolution de la relation à la fois professionnelle et personnelle entre Sherlock Holmes et Joan Watson – mais évacue, au moins pour le moment, le moindre indice d’une possible romance, échappant à un cliché éculé des séries télévisées. La relation conflictuelle qui unit le détective et celle qui est d’abord l’équivalent d’une assistante médicale est explorée dans un temps long, à l’échelle des saisons. Alors que Holmes gagne en maîtrise sur son addiction, capable de se passer des services d’une sober companion pour finir, lui-même, parrain d’un toxicomane, Joan Watson trouve dans le travail de détective un nouveau sens à sa vie professionnelle, qui n’a jamais cessé d’être tournée vers le bien commun. D’élève face à un maître inflexible mais confiant, elle devient collègue durant la saison 2, après avoir fait ses preuves face à Moriarty. Là où John Watson, dans Sherlock, semble piégé dans une fascination aveugle pour Holmes, Joan Watson mène ses propres enquêtes, gagnant peu à peu l’estime (toute professionnelle et amicale) de Holmes.

C'EST DANS SES ARCS NARRATIFS au long cours que Elementary fonctionne le mieux, en mettant en scène le mystère qui entoure l’identité de Moriarty (saison 1) ou en dévoilant progressivement le passé de Holmes (saison 2). À l’échelle des épisodes, très peu d’entre eux, au contraire de Sherlock, s’inspirent des histoires originales de Sir Arthur Conan Doyle. La forme des enquêtes pousse l’art de la répétition dans ses retranchements : la 33ème minute de chaque épisode est invariablement le moment d’un dernier retournement de situation rocambolesque. Les enquêtes, si elles font souvent preuve d’originalité, évoquent d’autres procedural en ce qu’elles restent dans l’air du temps, insistant par exemple sur le climat post-11 septembre new yorkais et le cyberterrorisme. Le dispositif narratif de Sherlock, qui consiste en un remake des histoires de Doyle au XXIème siècle, propose souvent des enquêtes plus mémorables. – Remake britannique, reboot américain SHERLOCK ET ELEMENTARY mettent en œuvre deux approches différentes de l’adaptation. La série britannique semble plus proche du remake que du reboot : si Holmes est désormais muni d’un smartphone qu’il emploie plus que de raison, Moffat et Gatiss ont conservé les éléments phares du canon. Le trio principal est intact : Holmes, Watson et l’inspecteur Lestrade (Rupert Graves) de Scotland Yard. Mrs. Hudson est présente, tout comme Mycroft Holmes (Mark Gatiss), l’énigmatique Irene Adler (Lara Pulver) et Jim Moriarty. Figés par le canon, tous ces personnages occupent essentiellement les mêmes fonctions, et éclipsent les personnages secondaires créés pour la série, à l’exception de Molly Hooper (Louise Brealey), qui officie à la morgue de l’hôpital St. Bartholomew - là où Holmes et Watson se rencontrent pour la première fois. La série britannique consiste en un exercice de style déjà tenté auparavant : extirper Holmes de l’époque victorienne pour le placer dans un temps, sinon contemporain, du moins plus avancé.

ELEMENTARY, ELLE, PREND SES DISTANCES avec le canon et réinvente Holmes. La série américaine se lit presque comme une uchronie fabriquée à partir du postulat de Sherlock : et si, une fois transposé au XXIème siècle, Holmes, rongé par son addiction, partait en exil à New York ? De cette idée découle une refonte complète du réseau de personnages créés par Conan Doyle. Le choix le plus flagrant consiste en un exercice de changement de sexe : John Watson devient Joan Watson. CBS impose ici une vision du personnage qu’elle a déjà proposée en 1987 (The Return of Sherlock Holmes) puis en 1994 (Sherlock Holmes returns), dans des téléfilms au scénario similaire : de nos jours, Holmes est tiré d’un caisson cryogénique par Jane Watson (en 1987) et son équivalent Amy Winslow (en 1994). Elementary oublie le procédé de cryogénisation, mais conserve l’idée d’un duo qui s’avère ici doublement mixte : Holmes, homme blanc, britannique, côtoie Joan Watson, femme sino-américaine. Si Elementary recycle l’inspecteur Tobias Gregson, renommé Thomas Gregson (Aidan Quinn), elle fait passer Mycroft Holmes (Rhys Ifans) d’agent du gouvernement à restaurateur aux fréquentations douteuses. Mrs. Hudson devient Ms. Hudson (Candis Cayne), une femme transgenre qui fait une apparition dans "Snow angels" (saison 1), mais n’est plus la propriétaire du domicile de Holmes. Systématisant le changement de genre/sexe, la série va fusionner les personnages d’Irene Adler et Moriarty pour composer Jamie Moriarty : ainsi, la relation passionnée entre Holmes et Adler se mêle au conflit qui oppose le détective à la criminelle consultante, créant une dynamique nouvelle et riche de possibles en contrevenant au canon holmésien. De même, Elementary parvient à imposer un personnage créé pour la série, le détective afro-américain Marcus Bell, qui a droit à un arc narratif en saison 2, lorsqu’il est blessé en protégeant Holmes, et peine à  se réinsérer dans la vie professionnelle. Il y a là matière à réflexion : influencée, certainement, par l’importance des communautés aux États-Unis et la volonté de permettre à tous les publics de s’y retrouver, c’est la série américaine, la plus "commerciale" et formatée, qui se révèle aussi la plus riche en terme de représentations des minorités, là où le Londres contemporain – pourtant cosmopolite – de Sherlock est dominé par un casting d’hommes blancs.

se réinsérer dans la vie professionnelle. Il y a là matière à réflexion : influencée, certainement, par l’importance des communautés aux États-Unis et la volonté de permettre à tous les publics de s’y retrouver, c’est la série américaine, la plus "commerciale" et formatée, qui se révèle aussi la plus riche en terme de représentations des minorités, là où le Londres contemporain – pourtant cosmopolite – de Sherlock est dominé par un casting d’hommes blancs.

DANS UNE INVERSION relativement subversive, c’est la série britannique, mettant en scène les deux hommes, qui joue le plus sur l’affection mutuelle qu’ils se portent. La saison 1, notamment, est riche en sous-texte, d’autant que le personnage de Holmes reste évasif sur son orientation sexuelle. Le "triangle" amoureux formé en saison 3 avec l’addition de Mary Morstan possède un fort potentiel comique, mettant Holmes en compétition avec la nouvelle venue et forçant Watson à un choix impossible, une situation qui pimente les scènes du restaurant et du métro dans "The Empty hearse" (saison 3). Seule Irene Adler est capable de percer la carapace du détective dans "A Scandal in Belgravia" (saison 2), mais elle se voit du même coup recluse dans un rôle stéréotypé, celui de la dominatrice lesbienne qui "change de camp" pour Holmes. Elementary ne fait aucun secret de l’attirance pour le sexe opposé de ses deux personnages principaux : Holmes est montré couchant avec de nombreuses femmes, à la fois pour le plaisir et pour glaner des informations ; Watson, qui le matin leur propose un café avant qu’elles disparaissent ("Corpse de ballet", saison 2), possède une vie romantique et sexuelle plus discrète, car ce personnage féminin est d’abord défini par sa relation professionnelle avec les hommes et les femmes qui l’entourent. Décidée à disséquer la lente évolution du duo, la série américaine présente Holmes comme un patron au talent remarquable, mais possédant une fâcheuse tendance à laisser derrière lui d’anciens collègues sur le bord de la route – notamment l’inspecteur britannique Lestrade (Sean Pertwee), figure déchue suite au départ de Holmes ("Step nine", saison 2), et qui débarque aux États-Unis pour se reconvertir, en vain, dans la sécurité privée ("The One percent solution" et "Ears to you", saison 2). Lestrade est là pour servir d’avertissement : à trop vouloir égaler son modèle, Joan pourrait y perdre des plumes. Là où John Watson compense le manque d’humanité de Holmes et se pose en ami fidèle dans Sherlock, Joan Watson passe de la fascination à la métamorphose, au risque d’entrer en compétition avec son modèle. – A brave new world S'IL EST UN POINT RAREMENT ABORDÉ par les critiques des deux séries, c’est bien l’exploration de leur intention esthétique. Propulser Holmes de nos jours est un postulat fascinant, mais qui mérite une attention de tous les instants. Sherlock et Elementary se révèlent peut-être ici les plus divergentes. La logique du remake, de l’hommage constant à Sir Arthur Conan Doyle piège Sherlock dans un rapport à double tranchant avec le monde d’aujourd’hui. Tout comme le réseau de personnages, les situations sont mises à jour : la rame de métro remplace la maison vide ("The Empty Hearse"), le "chien" des Baskerville est génétiquement modifié ("The Hounds of Baskerville", saison 2) et Charles A. Magnussen porte des lunettes connectées dans "His last vow". Mais il ne s’agit finalement que d’un lifting superficiel : c’est là toute l’intention esthétique de la série britannique que de remettre le canon holmésien au goût du jour, conservant son parfum d’excellence culturelle. CE RAPPORT PASSÉISTE AU PRÉSENT se manifeste dans Sherlock via la relation qu’entretient Holmes avec la technologie. "The Hounds of Baskerville", notamment, souligne son besoin de voir pour croire – il se fie plus à l’empreinte du monstre, obtenue par le procédé ancestral du moulage, qu’à une photo, alors que les deux ont pu être falsifiées. De façon paradoxale, la série a pourtant intégré les nouvelles technologies de communication jusque dans la composition de ses plans, où les mails et sms apparaissent en surimpression lorsque lus par un personnage, évitant un raccord regard devenu superflu. Cette pratique, qui se généralise aujourd’hui dans les créations audio-visuelles est poussée dans ses retranchements, puisque Holmes lui-même est envisagé comme une machine. Au-delà de la représentation physique de son palais de mémoire, le détective visualise les informations sans user de lunettes connectées (ce qui fait d’ailleurs de son ennemi Magnussen un double "inférieur" technologiquement parlant). Il se révèle capable de traiter un flux de données qui paralyserait un être humain normal ; flirtant avec un aspect super-héroïque, il décrypte des codes et retrace le fil des événements avant tout le monde. Il doit d’ailleurs s’en expliquer par la suite, ce qui provoque une redondance entre la façon contemporaine dont il visualise les données et le moyen "conventionnel" – la parole – avec lequel il doit expliquer son cheminement de pensée à Watson et Lestrade, par exemple devant le corps sans vie de la femme en tailleur rose dans "A Study in pink" (saison 1). DANS LE MÊME TEMPS, monomaniaque, il ignore jusqu’à la composition du système solaire et, à l’ère des réseaux sociaux, ne possède en tout et pour tout qu’un seul ami en la personne de Watson. Holmes donne l’impression d’avoir été catapulté à notre époque, d’avoir du mal à s’y intégrer, et de n’en assimiler que ce qui lui servira à résoudre ses enquêtes, lesquelles tournent autour de familles nobles, de banquiers  véreux et de complots concernant la "couronne" – que Moriarty vole dans "The Reichenbach fall" (saison 2). Le monde fictionnel de Sherlock se pose ainsi comme un hybride, un pont entre le Londres victorien et la cité cosmopolite aux bâtiments de verre.

véreux et de complots concernant la "couronne" – que Moriarty vole dans "The Reichenbach fall" (saison 2). Le monde fictionnel de Sherlock se pose ainsi comme un hybride, un pont entre le Londres victorien et la cité cosmopolite aux bâtiments de verre.

ELEMENTARY, EN RECONFIGURANT LE CANON, en le commentant entre les lignes, prend aussi le parti d’insérer Holmes dans le monde contemporain, mais en s’inspirant autant du détective canonique que des consultants en vogue dans les procedural américains actuels : Patrick Jane dans The Mentalist, Temperance Brennan dans Bones (Fox, 2005) ou encore Richard Castle dans Castle (ABC). Holmes devient ici un homme de son temps : si lui aussi utilise constamment son indispensable smartphone, il n’éprouve aucune répulsion à l’égard des nouvelles technologies et scrute une myriade d’écrans de télévision dans une pièce dédiée du brownstone, révélant une prise de recul et une grande sensibilité face aux images trompeuses, comme celles des caméras de surveillance dans "Déjà vu… all over again" (saison 1). Il passe ses nuits à converser sur les forums, non pas de façon exceptionnelle comme le Sherlock britannique (dans "The Sign of three"), mais systématique, dès qu’il fait face à une enquête mobilisant des connaissances qu’il avoue volontiers ne pas posséder, préférant faire appel à l’intelligence collective (au sens de Pierre Lévy) des internautes. De même, Elementary est une série qui assume et recycle les problématiques contemporaines américaines, s’attaquant aux financiers véreux prêts à protéger leurs intérêts à tout prix ("Internal audit", saison 2), évoquant l’atmosphère paranoïaque post-11 septembre via la Demographics unit ("All in the family", saison 1), ou recyclant les Anonymous ("We are Everyone", saison 2) sur fond de complot gouvernemental contre les citoyens américains. La série se distingue d’autres procedural en ce qu’elle est moins intéressée par les guerres de gang, la mafia ou les serial killers, se focalisant sur les puissants dans une logique parfois manichéenne, mais peu explorée dans le genre. AINSI, PLUTÔT QUE D'ENTRER en concurrence, les deux séries offrent deux modalités complémentaires de l’adaptation du canon. Sherlock, la série britannique, née sur les terres parcourues par son personnage éponyme, recycle les écrits de Doyle avec un profond respect, déterminée à remettre au goût du jour l’œuvre de l’écrivain écossais. Prenant le temps de déployer ses intrigues, elle compense son économie de moyens par une esthétique du renouveau, fonctionnant en parallèle avec un regard tourné vers le passé. Quant à Elementary, la série américaine, elle est née dans un système où l’adaptation et le reboot sont systématiques, caractéristiques, sinon d’une situation économique problématique, du moins d’un amour de la culture populaire. Sa révision du canon holmésien constitue un exercice périlleux qu’elle assume sans honte, reconfigurant le réseau de personnages pour le public américain du XXIème siècle, et usant d’une formule narrative qui a fait ses preuves. Elle parvient à se démarquer d’autres productions du même genre pour affirmer son identité singulière, à mi-chemin entre Londres et New York. F. F.

---------------------- A Paris, le 12 mai 2014 Sherlock

Série britannique créée par Steven Moffat et Mark Gatiss

Avec : Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Amanda Abbington, ...

Format : 90 min

Diffusée par BBC Diffusée en France sur France 4 Elementary

Série américaine créée par Robert Doherty

Avec : Jonny Lee Miller, Lucy Liu, Aidan Quinn, ...

Format : 42 min

Diffusée par CBS

comme si la ville devait s’imposer d’elle-même, et ne tire parti de sa verticalité que pour isoler les puissants, pris à parti dans des épisodes évoquant la crise financière ou les scandales liés aux agences gouvernementales. Plus horizontale, Elementary fait évoluer Sherlock Holmes et Joan Watson (Lucy Liu) de Wall Street à Brooklyn en passant par le New Jersey, dans des lieux souvent communs, dépouillés, lorgnant parfois vers le minimalisme.

comme si la ville devait s’imposer d’elle-même, et ne tire parti de sa verticalité que pour isoler les puissants, pris à parti dans des épisodes évoquant la crise financière ou les scandales liés aux agences gouvernementales. Plus horizontale, Elementary fait évoluer Sherlock Holmes et Joan Watson (Lucy Liu) de Wall Street à Brooklyn en passant par le New Jersey, dans des lieux souvent communs, dépouillés, lorgnant parfois vers le minimalisme. indépendantes, mèneront Sherlock à résoudre un mystère se déroulant sous ses yeux lors du mariage de Watson et Mary Morstan dans "The Sign of three" (saison 3). Cet épisode est d’ailleurs l’occasion de mettre en abîme la structure elliptique de la série, car il dévoile des enquêtes qui prennent place dans les mois séparant cet épisode du précédent.

indépendantes, mèneront Sherlock à résoudre un mystère se déroulant sous ses yeux lors du mariage de Watson et Mary Morstan dans "The Sign of three" (saison 3). Cet épisode est d’ailleurs l’occasion de mettre en abîme la structure elliptique de la série, car il dévoile des enquêtes qui prennent place dans les mois séparant cet épisode du précédent. se réinsérer dans la vie professionnelle. Il y a là matière à réflexion : influencée, certainement, par l’importance des communautés aux États-Unis et la volonté de permettre à tous les publics de s’y retrouver, c’est la série américaine, la plus "commerciale" et formatée, qui se révèle aussi la plus riche en terme de représentations des minorités, là où le Londres contemporain – pourtant cosmopolite – de Sherlock est dominé par un casting d’hommes blancs.

se réinsérer dans la vie professionnelle. Il y a là matière à réflexion : influencée, certainement, par l’importance des communautés aux États-Unis et la volonté de permettre à tous les publics de s’y retrouver, c’est la série américaine, la plus "commerciale" et formatée, qui se révèle aussi la plus riche en terme de représentations des minorités, là où le Londres contemporain – pourtant cosmopolite – de Sherlock est dominé par un casting d’hommes blancs. véreux et de complots concernant la "couronne" – que Moriarty vole dans "The Reichenbach fall" (saison 2). Le monde fictionnel de Sherlock se pose ainsi comme un hybride, un pont entre le Londres victorien et la cité cosmopolite aux bâtiments de verre.

véreux et de complots concernant la "couronne" – que Moriarty vole dans "The Reichenbach fall" (saison 2). Le monde fictionnel de Sherlock se pose ainsi comme un hybride, un pont entre le Londres victorien et la cité cosmopolite aux bâtiments de verre.