PEU À PEU, les séries télévisées creusent leur grand écart entre divertissement populaire et exigence de forme et d'écriture. L'intérêt croissant des institutions littéraires pour ces feuilletons du petit écran témoigne de la place importante dans les modes narratifs qu'occupe aujourd'hui ce genre longtemps jugé mineur. Témoin récent, le colloque organisé en mai dernier par Ariane Hudelet et Sophie Vasset dans le cadre des activités du laboratoire LARCA (Etudes anglophones - Université Paris Diderot) qui a interrogé, trois jours durant, les stratégies narratives et formes esthétiques des séries. En se focalisant sur les liens entre fiction et réalité, le colloque intitulé Les séries télévisées américaines contemporaines : entre la fiction, les faits et le réel a surtout cherché à mettre en valeur la façon dont les séries s'inscrivent dans la réalité même des spectateurs.

–

Par Hélène Deaucourt & Anne Sennhauser

LES SÉRIES TÉLÉVISÉES développent une forme de fiction où l'histoire repose sur la reprise d'éléments communs : personnages, lieux ou thèmes. Si ce principe est essentiel pour assurer la continuité de l'univers fictionnel, on a pu reprocher aux séries télévisées leur caractère répétitif : où se situe la surprise si l'action est attendue, si, à chaque nouvel épisode, le Dr House est confronté au cas médical posé par la santé d'un patient, la brigade de la police scientifique des Experts à un mystère criminel ? Or, pour le philosophe Thibaut de Saint-Maurice, la répétition est précisément ce qui permet d'ancrer avec force la fiction dans le réel. La formule qui fonde chaque série tisse le canevas d'un quotidien banal et invisible : elle donne une place à ce qui passe inaperçu, ce qui est oublié, voire occulté par la conscience collective. La série Six feet under (Alan Ball, 2001-2006) s'attaque ainsi, entre autres tabous, à celui de la mort en faisant commencer chaque épisode par le décès d'un personnage dans des circonstances particulières. Cette récurrence intègre les morts les plus bouleversantes dans le quotidien de la famille Fisher, qui tient une entreprise funéraire, et par  ricochet dans celui du spectateur. La grande place donnée au non-événement permet ainsi d'entremêler extraordinaire et "infraordinaire" pour représenter un réel complexe. Le récit feuilletonnant n'a-t-il d'ailleurs pas été pratiqué par les romanciers réalistes du XIXe siècle, comme support des grandes fresques littéraires que sont La Comédie humaine ou Les Rougon-Macquart ? Comme le rappelle Antonia Zagamé (CNRS), si des divergences notables sont perceptibles entre les romans-feuilletons et la série télévisée, il n'en reste pas moins que tous deux naissent de la volonté de proposer une peinture sociale plus ou moins fragmentée.

–

Réalité et réalismes

ricochet dans celui du spectateur. La grande place donnée au non-événement permet ainsi d'entremêler extraordinaire et "infraordinaire" pour représenter un réel complexe. Le récit feuilletonnant n'a-t-il d'ailleurs pas été pratiqué par les romanciers réalistes du XIXe siècle, comme support des grandes fresques littéraires que sont La Comédie humaine ou Les Rougon-Macquart ? Comme le rappelle Antonia Zagamé (CNRS), si des divergences notables sont perceptibles entre les romans-feuilletons et la série télévisée, il n'en reste pas moins que tous deux naissent de la volonté de proposer une peinture sociale plus ou moins fragmentée.

–

Réalité et réalismes

LES SÉRIES TÉLÉVISÉES CONTEMPORAINES semblent accorder au phénomène de vraisemblance beaucoup plus d'importance que lors de la naissance du genre, dans les années 1950. Pour créer un monde parallèle crédible et permettre l'adhésion à la fiction, un soin particulier est porté aux décors. Selon Medhi Achouche (Université Stendhal – Grenoble III), même les séries de science-fiction, parangons de l'irréel, ont évolué vers plus de réalisme : le genre du space opera, qui plongeait le spectateur dans une exploration fantastique de l'espace, rompt aujourd'hui avec le mythe de la conquête intergalactique. Battlestar Galactica (Glen A. Larson, Ronald D. Moore, 2003-2007) se focalise ainsi sur les luttes intestines qui menacent la démocratie et sur des questions éthiques - le terrorisme, l'avortement, le suicide. Ronald D. Moore, créateur de la série, parle d'ailleurs de "science-fiction naturaliste" pour caractériser un univers qui refuse les extrapolations technologiques et s'apparente davantage à une vision fantasmatique qu'à un reportage de guerre. Dans d'autres séries, c'est la vraisemblance des milieux socioprofessionnels qui est porteuse de réalisme. Selon Pamela Tytell (Université Lille 3), Docteur House (David Shore, 2004 - ) exploite la réalité médicale pour renforcer le lien entre fiction et spectateur. Si elle n'a pas peur des accélérations temporelles, du surgissement de l'exceptionnel ou de recourir à des figures de l'excès, la série donne une importance particulière à la logique du milieu hospitalier, de la topographie du service à la hiérarchie professionnelle et aux images d'opération. Le générique de la série convoque ainsi des images de radios, d'IRM et des planches d'anatomie tout en exploitant une vision aérienne de la Princeton University.

DU RESTE, Docteur House donne l'impression au spectateur non seulement de participer aux opérations chirurgicales mais, en outre, de pouvoir s'impliquer dans l'élaboration du diagnostic médical. Brouillant la frontière entre la fiction et le réel, le site internet de la série offre même la possibilité de corriger des informations qui seraient erronées, de conseiller des cas médicaux intéressants et exploitables. Catherine Bruguière (Université Claude Bernard), Marianne Chouteau (INSA, Lyon), Céline Nguyen (INSA, Lyon) et Eric Triquet (Université Joseph Fourier) voient ainsi le récit sériel comme une médiation des sciences et des techniques : dans les séries "cop and lab", Bones (Hart Hanson, 2006 - ) et les Experts (Anthony E. Zuiker, 2000 - ), la technique et la science jouent le rôle de véritables moteurs de l'intrigue, insistant tantôt sur un spectacle technologique, tantôt sur les résultats d'un processus d'enquête. La série tend au spectateur le miroir d'un univers auquel il est amené à participer en étant promu enquêteur. Nathalie Maroun Taraud (ENS Ulm) et Barbara Villez (Université Paris 8) montrent aussi en quoi la série judiciaire actuelle donne accès à tous les éléments de l'enquête pour que le spectateur ait l'impression de trouver lui-même le coupable. Alors que les séries judiciaires des années 1950 reposaient sur des intrigues simplistes, celles des années 1990 mettent l'accent sur des procédures de plus en plus complexes, les problèmes judiciaires étant destinés à faire réfléchir le spectateur en le poussant à comparer deux argumentations qui s'opposent, à évaluer le rôle des avocats, les éventuels dysfonctionnements du système, et, dans tous les cas, la complexité d'un monde devenu plus trouble, comme le souligne Julien Achemchame (Université Paul Valéry).

ATTENTIVES AUX RÉALITÉS SOCIALES certaines séries promeuvent la vie de tous les jours, mais pour en souligner parfois les secrets et les aspérités. En se focalisant sur la vie des banlieues familiales de classe moyenne, The Middle (DeAnn Heline, Eileen Heisler, 2009 - ) cherche autant à peindre une couche sociale qu'à dévoiler les excès secrets d'un mode de vie apparemment standard. Donna Spalding Andréolle (Université Stendhal – Grenoble III) souligne comment, à travers le portrait de la famille traditionnelle américaine, cette série montre la banlieue dans ce qu'elle a de plus intime tout en incarnant l'esprit middleness d'une middle class, perdue in the middle of nowhere. Si en apparence tout est standard, les représentations attendues se fissurent et les crises s'accumulent. La normalité n'est plus que le masque idéal auquel aspire chacun des membres de la famille, alors que la satire creuse l'écart entre la tradition et la réalité. D'autres séries interrogent les représentations de la femme : Anne Sweet (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle) souligne comment Charmed, Buffy, ou Xena permettent de questionner sa place dans la société. Ainsi, Veronica Mars (Rob Thomas, 2004-2007) offre, selon Pierre-Olivier Toulza (Université Paris Diderot), une image ambivalente : s'adressant à un public principalement adolescent, et incarnant ainsi la nouvelle génération des années 2000, la série se penche sur l'histoire d'une jeune femme vivant dans une famille monoparentale. A travers cette héroïne, l'univers fictionnel aborde les problèmes émotionnels, sociaux et psychologiques qui sont liés au contexte post-féministe. Véronica Mars, entre féminité affirmée et rejet du patriarcat, multiplie les visages en fonction des situations dans lesquelles elle est engagée, dans la quête d'une identité sexuelle qui est aussi une identité sociale. Sexualité et marginalité se retrouvent également au coeur de The L Word (Ilene Chaiken, 2004-2009) comme le rappelle Adrienne Boutang (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) au sujet de cette série qui fait surgir le microcosme lesbien de Los Angeles dans le paysage télévisuel américain et européen.

–

De l'individuel au collectif

ATTENTIVES AUX RÉALITÉS SOCIALES certaines séries promeuvent la vie de tous les jours, mais pour en souligner parfois les secrets et les aspérités. En se focalisant sur la vie des banlieues familiales de classe moyenne, The Middle (DeAnn Heline, Eileen Heisler, 2009 - ) cherche autant à peindre une couche sociale qu'à dévoiler les excès secrets d'un mode de vie apparemment standard. Donna Spalding Andréolle (Université Stendhal – Grenoble III) souligne comment, à travers le portrait de la famille traditionnelle américaine, cette série montre la banlieue dans ce qu'elle a de plus intime tout en incarnant l'esprit middleness d'une middle class, perdue in the middle of nowhere. Si en apparence tout est standard, les représentations attendues se fissurent et les crises s'accumulent. La normalité n'est plus que le masque idéal auquel aspire chacun des membres de la famille, alors que la satire creuse l'écart entre la tradition et la réalité. D'autres séries interrogent les représentations de la femme : Anne Sweet (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle) souligne comment Charmed, Buffy, ou Xena permettent de questionner sa place dans la société. Ainsi, Veronica Mars (Rob Thomas, 2004-2007) offre, selon Pierre-Olivier Toulza (Université Paris Diderot), une image ambivalente : s'adressant à un public principalement adolescent, et incarnant ainsi la nouvelle génération des années 2000, la série se penche sur l'histoire d'une jeune femme vivant dans une famille monoparentale. A travers cette héroïne, l'univers fictionnel aborde les problèmes émotionnels, sociaux et psychologiques qui sont liés au contexte post-féministe. Véronica Mars, entre féminité affirmée et rejet du patriarcat, multiplie les visages en fonction des situations dans lesquelles elle est engagée, dans la quête d'une identité sexuelle qui est aussi une identité sociale. Sexualité et marginalité se retrouvent également au coeur de The L Word (Ilene Chaiken, 2004-2009) comme le rappelle Adrienne Boutang (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) au sujet de cette série qui fait surgir le microcosme lesbien de Los Angeles dans le paysage télévisuel américain et européen.

–

De l'individuel au collectif

PARCE QUE LA SÉRIE TÉLÉVISÉE s'approprie l'imaginaire collectif, elle tisse des relations complexes avec l'Histoire. Pour Jean-Pierre Esquenazi (Université Lyon III), la petite histoire - celle, intime, des personnages - est le support d'une temporalité complexe, qui mêle passé et présent, Histoire collective et expérience personnelle. Cold case (Meredith Stiehm, 2003-2010) reproduit par exemple le temps de la chronique policière pour évoquer, à travers les témoins et leurs souvenirs, l'histoire de l'Amérique. Grâce aux multiples flashback, tel personnage se remémorera une scène exemplaire de l'Histoire des États-Unis, incarnant souvent le fanatisme et/ou  l'intolérance. Du souvenir personnel à la chronique de mœurs, il n'y a qu'un pas, que franchit également Six feet under en jouant sur l'irruption des souvenirs, des fantasmes et des hantises dans le présent des personnages : de la sorte, le temps de la série permet de faire de l'univers fictionnel la représentation critique de notre propre réalité. Comme le montre Vincent Baticle (Université Paris Diderot), cette complexité temporelle est aussi celle de Code Quantum (Donald P. Bellisario, 1989-1993) où l'histoire privée d'un personnage - le scientifique Samuel Beckett - permet de balayer la réalité historique de la nation.

l'intolérance. Du souvenir personnel à la chronique de mœurs, il n'y a qu'un pas, que franchit également Six feet under en jouant sur l'irruption des souvenirs, des fantasmes et des hantises dans le présent des personnages : de la sorte, le temps de la série permet de faire de l'univers fictionnel la représentation critique de notre propre réalité. Comme le montre Vincent Baticle (Université Paris Diderot), cette complexité temporelle est aussi celle de Code Quantum (Donald P. Bellisario, 1989-1993) où l'histoire privée d'un personnage - le scientifique Samuel Beckett - permet de balayer la réalité historique de la nation.

L'ENTRELACS ENTRE LE RÉEL et l'imaginaire, l'individuel et le collectif, permet également de revisiter certains épisodes historiques de poids : les grandes séries historiques comme Rome (John Milius et alii, 2005-2007) ou plus récemment The Tudors (Michael Hirst, 2007-2010) sont là pour en témoigner. Pour Ioanis Deroide (Historien, Lycée Richelieu), ces séries sont le théâtre d'une "rivalité entre les scénaristes et les historiens". Julie Gallego (Université de Pau et des pays de l'Adour) relève cependant qu'il ne s'agit pas toujours de donner une version factuelle de l'Histoire, mais d'en traduire une vision fantasmée. Dès le générique de Rome, la ville est perçue à travers un imaginaire qui superpose mythes et fantasmes : les oies du Capitole se mêlent aux images de Romulus et Rémus, de la Gorgone, mais aussi aux scènes de rue - de la prostitution aux combats. C'est d'une "Rome colorée par la boue, le sang et les détritus et non d'une Rome de marbre blanc" qu'il sera question dans la série. Vivien Bessière (Université Toulouse II - Le Mirail) ajoute que cette présence du trivial dans la série renouvelle profondément les codes du péplum. Alors que ce genre traditionnel favorise les figures stéréotypées, Rome prend le contrepied de cet art du grand écran en montrant les dessous du spectaculaire, les quartiers populaires, en jouant de l'éclatement des points de vue et en proposant des scènes de combat dans des décors minimalistes.

À CETTE PLONGÉE DANS LE PASSÉ font écho les explorations du futur : certaines séries de science-fiction, comme Battlestar Galactica, renvoient ainsi à des épisodes historiques récents. Lori Maguire (Université Paris 8) souligne à quel point la série reflète les interrogations nées des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Son créateur, Ronald D. Moore, la veut porteuse d'une remise en cause des discours politiques qui se contentent d'asséner des vérités manichéennes pour ériger l'Amérique en championne de la justice. Marjolaine Boutet (Université d'Amiens) montre en outre que ce rapport à l'Histoire récente passe par un détour complexe : celui de l'évocation de la France de Vichy. En effet, certains épisodes de Battlestar Gallactica racontent l'invasion par les Cylons de la planète New Caprica où les humains se sont installés. La fiction passe en revue les différentes attitudes possibles face à l'envahisseur, de la collaboration active à la résistance par vengeance ou par humanisme. Le but de la série est cependant moins d'élaborer une typologie que de montrer leurs ambiguïtés, de troubler les représentations du passé et, en écho, du présent : avec l'assimilation des attentats suicide à des actes de résistance, la série appelle à réfléchir sur les choix politiques de l'Amérique dans la guerre en Irak.

LA SCIENCE-FICTION APPARAIT ainsi comme un moyen privilégié de décrire une société par ses fantasmes : X-Files (Chris Carter, 1993-2002) s'appuie précisément sur la figure de l'extraterrestre pour interroger les peurs et les obsessions contemporaines. Mais la vie extra-terrestre n'y est qu'un prétexte : selon Frédéric Gai (Université de Caen), elle permet l'immersion dans des problématiques contemporaines telles que la marchandisation de l'homme, la course à l'armement, les manipulations génétiques. La théorie du complot apparaît dès lors comme l'allégorie de la société et des fictions que chacun se construit sur sa propre existence. Le monde du travail tient une place particulière dans ces interrogations : Emmanuelle Delanoë-Brun (Université Paris Diderot) montre comment la figure de l'alien renvoie aux relations sociales problématiques qui s'établissent dans la société. Mutations animales, êtres hybrides renvoient parfois à la réalité d'un monde du travail aliénant, interrogeant ici la place de l'immigré mexicain, disant ailleurs la puissance mortifère du patron face à ses employés. Ces variations sur la figure fuyante du monstre métaphorisent notre perception de la réalité tout en donnant une visibilité aux oubliés du système politique et social. La tension entre le fantastique et le réalisme émotionnel, souvent exploitée dans les séries, est analysé par Anne-Marie Paquet-Deyris (Paris X) à propos de Six feet under, et par Marta Bosch (University of Barcelona) à travers l'image des vampires de True Blood (Alan Ball, 2008 - ) comme représentation de l'altérité sexuelle, ethnique ou religieuse.

–

L'exhibition du réel : simulacres et caricatures

LA SCIENCE-FICTION APPARAIT ainsi comme un moyen privilégié de décrire une société par ses fantasmes : X-Files (Chris Carter, 1993-2002) s'appuie précisément sur la figure de l'extraterrestre pour interroger les peurs et les obsessions contemporaines. Mais la vie extra-terrestre n'y est qu'un prétexte : selon Frédéric Gai (Université de Caen), elle permet l'immersion dans des problématiques contemporaines telles que la marchandisation de l'homme, la course à l'armement, les manipulations génétiques. La théorie du complot apparaît dès lors comme l'allégorie de la société et des fictions que chacun se construit sur sa propre existence. Le monde du travail tient une place particulière dans ces interrogations : Emmanuelle Delanoë-Brun (Université Paris Diderot) montre comment la figure de l'alien renvoie aux relations sociales problématiques qui s'établissent dans la société. Mutations animales, êtres hybrides renvoient parfois à la réalité d'un monde du travail aliénant, interrogeant ici la place de l'immigré mexicain, disant ailleurs la puissance mortifère du patron face à ses employés. Ces variations sur la figure fuyante du monstre métaphorisent notre perception de la réalité tout en donnant une visibilité aux oubliés du système politique et social. La tension entre le fantastique et le réalisme émotionnel, souvent exploitée dans les séries, est analysé par Anne-Marie Paquet-Deyris (Paris X) à propos de Six feet under, et par Marta Bosch (University of Barcelona) à travers l'image des vampires de True Blood (Alan Ball, 2008 - ) comme représentation de l'altérité sexuelle, ethnique ou religieuse.

–

L'exhibition du réel : simulacres et caricatures

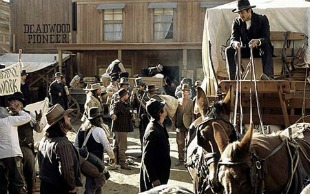

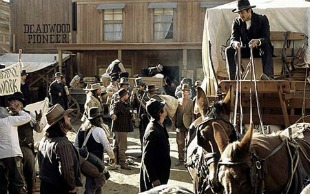

EN CHERCHANT Á ATTEINDRE LE RÉEL, d’une manière ou d'une autre, les séries télévisées jouent parfois sur l'outrance, la caricature ou l'artifice pour dévoiler quelque chose de sous-terrain, ou bien pour agir directement sur le réel. Comme le souligne Hervé Glévarec (CNRS), l'impression de réel est peut-être autant liée au respect des codes de la vraisemblance qu'à la recherche d'un effet de surprise, à une distorsion des attentes du téléspectateur et des normes de la fiction. Urgences (Michael Crichton, 1994-2009) renouvelle le plaisir de la fiction en multipliant les séquences inattendues, les effets de suspens, les images chocs. Si la série télévisée a un impact sur le réel, c'est également parce qu'elle grossit les traits, jusqu'à placer la recherche de l'effet de réel sous le signe d'un deuil de la réalité. Ce qui se joue dans cette mise en scène, c'est une dramatisation à l'extrême du quotidien, dans une logique du trop et du toujours plus. Sous l'angle du rapport au corps, Gilles Menegaldo (Université de Poitiers) montre que dans Deadwood (David Milch, 2004-2006), la violence se fait shakespaerienne, jacobéenne même. Les scénarios revisitent le western pour mettre en relief la barbarie de la civilisation contemporaine, dans une ambiguïté constante entre sublime et grotesque. Le réel est exacerbé et devient le lieu des tragédies les plus inédites, les plus violentes, ou celui des faits les plus dérisoires.

fait shakespaerienne, jacobéenne même. Les scénarios revisitent le western pour mettre en relief la barbarie de la civilisation contemporaine, dans une ambiguïté constante entre sublime et grotesque. Le réel est exacerbé et devient le lieu des tragédies les plus inédites, les plus violentes, ou celui des faits les plus dérisoires.

LA RECHERCHE DU RÉEL dans les séries médicales ou d'enquête crée un rapport au corps à la fois plus véridique et intrusif, morcelé. Selon Maria Neklyudova (Russian State University of Humanities, Moscou), une nouvelle authenticité dans la vision du corps mort ou disséqué se dessine dans Bones ou Docteur House, parce qu'il est montré brut, sans mensonge, avec ses odeurs, ses couleurs, sa laideur aussi. Cet effet de zoom sur un corps que le spectateur ne craint plus de regarder semble peu compatible avec la vie. Maud Desmet (Université de Poitiers) conclue ainsi que Les Experts ou Dr. House déshumanisent le vivant pour exhiber la corporéité, avec des images de synthèse, des gros plans qui fragmentent le corps dont l'intégralité reste paradoxalement inaccessible. Les séries policières elles aussi donnent une vision morcelée du réel, en se concentrant sur les enquêteurs, pour 80% d'entre elles, comme le remarque Yann Philippe (Université de Reims). Pourtant, elles apportent chacune un regard différent sur le réel, dramatisé dans NYPD Blue, presque sociologique dans Homicide, panoramique dans The Wire, ou très quotidien dans Law and Order.

L'UTOPIE POLITIQUE créée par The West Wing (Aaron Sorkin, 1999-2006), participe de cette même déréalisation systématique d'un réel elliptique. La terre de QUMAR se construit autour du spectre du Moyen-Orient, mais entretient par là-même la peur du fantôme du terrorisme, de l'étranger menaçant. Joseph Belletante (ENS LSH) analyse cette utopie comme un puzzle fait de différents éléments stéréotypés. Tout en représentant la réalité de la politique internationale, elle refuse l'attaque ciblée d’une politique bien particulière. La série confronte les opinions sur le monde oriental, qu'elles incarnent dans  les différents conseillers du président, plus ou moins cyniques, plus ou moins tolérants. C'est aussi par la fiction que le créateur de Treme (David Simon, 2010) estime qu'il est possible de faire passer un message politique. Refusant consciemment le format du documentaire, il fait entendre avec la fiction (et seulement par elle) ses revendications. Une démarche originale étudiée par Catherine Dessinges, Dominique Gendrin et Wendy Hajjar (Tulane University) et que l’on retrouve aussi dans Oz (Tom Fontana, 1997-2003) telle que l'a présentée Claudia Schippert (University of Central Florida, Orlando) qui porte finalement un discours sur le réel, pertinent et riche de questions politiques par le biais d'artifices fictionnels. C'est dans le réel affiché que les séries gomment le monde, mais c'est quand elles s'éloignent du monde qu'elles aspirent à une forme de vérité.

les différents conseillers du président, plus ou moins cyniques, plus ou moins tolérants. C'est aussi par la fiction que le créateur de Treme (David Simon, 2010) estime qu'il est possible de faire passer un message politique. Refusant consciemment le format du documentaire, il fait entendre avec la fiction (et seulement par elle) ses revendications. Une démarche originale étudiée par Catherine Dessinges, Dominique Gendrin et Wendy Hajjar (Tulane University) et que l’on retrouve aussi dans Oz (Tom Fontana, 1997-2003) telle que l'a présentée Claudia Schippert (University of Central Florida, Orlando) qui porte finalement un discours sur le réel, pertinent et riche de questions politiques par le biais d'artifices fictionnels. C'est dans le réel affiché que les séries gomment le monde, mais c'est quand elles s'éloignent du monde qu'elles aspirent à une forme de vérité.

BIEN PLUS, LA FICTION produit des effets concrets sur la réalité du télespectateur, qu'il soit individuel et intérieur ou politique et collectif. Les séries déstabilisent les repères familiers, les questionnent pour en imposer d'autres et constituent parfois un repère commun, un référent imaginaire. Guillaume Le Saulnier (Université Paris 2) conclue en effet de son enquête auprès de policiers que les sondés préfèrent dénoncer ces fictions comme invraisemblables et même dévalorisantes, même s'ils se les approprient. Dans un autre registre, Mad Men (Matthew Weiner, 2007 - ) considéré traditionnellement comme une critique de la société de consommation, participe, d'après Simone Knewitz (Bonn University), de cette même société de consommation.

–

La mise en abyme de la fiction

C'EST LÁ QUE LE SERPENT se mord la queue, parfois pour le meilleur. Car la fiction télévisée se nourrit autant du réel que de ses propres codes, qu'elle reprend, qu'elle module, qu'elle exhibe. Marine Legagneur (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle) montre comment le genre du conte est réinvesti par David Lynch dans Twin Peaks (1990-1991). Les forêts hantées et les fées mystérieuses coexistent avec le monde moderne du FBI. Usée par la trivialité et consciente de ses artifices, la fiction est désignée comme stéréotype, même si le mystère et l’outrance réactivent la fascination pour l'univers imaginaire. La référence explicite à la série interroge le spectateur sur son rapport au monde télévisuel, produisant l'interrogation et le doute. Community (Dan Harmon, 2009 - ) s'amuse de cette réflexivité, selon Shannon Wells-Lassagne (Université Bretagne Sud) : Abed, jeune étudiant cinéphile et téléphage incarne le spectateur, fan de séries, de cinéma, et partage avec lui toute une culture populaire de laquelle il s'inspire pour créer un univers digital. Mais il se désigne aussi comme médiateur du réel car il explique le monde dans lequel il vit par ces mêmes références fictionnelles et va même jusqu'à prédire le déroulement futur de la série à travers ses créations.

étudiant cinéphile et téléphage incarne le spectateur, fan de séries, de cinéma, et partage avec lui toute une culture populaire de laquelle il s'inspire pour créer un univers digital. Mais il se désigne aussi comme médiateur du réel car il explique le monde dans lequel il vit par ces mêmes références fictionnelles et va même jusqu'à prédire le déroulement futur de la série à travers ses créations.

DESPERATE HOUSEWIVES (Marc Cherry, 2004 - ) exhibe elle aussi le statut fictionnel de son portrait de la réalité. La banlieue de Wisteria Lane joue avec les codes du soap opera et devient le lieu des intrigues les plus secrètes, dans ce microcosme où tous les personnages s'épient, jouent les metteurs en scène et où la narratrice post-mortem, Marie-Alice, symbolise la toute puissance d'une instance manipulatrice. Selon Renan Cros (Université Paris Diderot), ces héroïnes, ces anecdotes, ces intrigues et ces décors artificiels produisent le doute. Le quotidien de cette banlieue bourgeoise américaine s'écaille, les traces de peinture coulent le long des jolies petites barrières blanches. La complexité réside dès lors dans le mélange entre une forme traditionnelle et une mise en avant de son statut fictionnel. Dans Castle (Andrew Marlowe, 2009 - ), comme le souligne Anaïs Kompf (Université Paris Diderot), le processus de fictionnalisation est partie intégrante du réel et les scénarios redoublent les allers et retours entre la fiction et la réalité. L'écrivain résout les enquêtes avec sa collègue policier, il incarne le spectateur, en même temps que l'enquêteur. Ce va-et-vient est également au fondement des intrigues de Carnivale (Daniel Knauf, 2003-2005), dans laquelle Jean Du Verger (Université Paris 5 – Sorbonne) explore le rapport entre fiction et réalité historique. Par la multiplication des niveaux narratifs, les prolepses et les analepses, les rêves, les visions, les références culturelles, le récit devient cryptique et joue de cette autoréférence.

LE CARACTÈRE ÉPHÉMÈRE de la fiction et du réel qu'elle reconstruit est dès lors l'une des caractéristiques fondamentales de la série télévisée contemporaine. Comme le souligne Monica Michlin (Université Paris IV – Sorbonne) à propos de l'élection présidentielle mise en scène dans The West Wing, l'élection d'une minorité ethnique se donnait comme prophétique de celle de Barack Obama. Mais a posteriori, il est difficile de postuler qu'elle ait pu la préparer, et que cette proximité n'ait pas été le fait d'une reconstruction des évènements. Le rapport à la temporalité des séries est constitutif de leur identité. Les séries prennent parfois acte de leur fugacité et peuvent mettre en scène comme une conscience de la fin. Sarah Hatchuel (Université du Havre) estime ainsi que la dernière saison de Lost (J. J. Abrams, 2004-2010) construit une fiction sur sa propre fin. Par la participation active du spectateur lucide, qui doit saisir les effets de répétition et de variation, la série amène progressivement le spectateur  à faire le deuil de la série. La fin s'inscrit dans le mécanisme fictionnel lui-même.

à faire le deuil de la série. La fin s'inscrit dans le mécanisme fictionnel lui-même.

H.D. & A.S.

--------------------------

à Paris, le 4/10/2011

Les séries américaines contemporaines : entre la fiction, les faits et le réel

Colloque organisé par Ariane Hudelet et Sophie Vasset, Laboratoire LARCA (Etudes anglophones), Université Paris Diderot - 5 - 7 mai 2011

ricochet dans celui du spectateur. La grande place donnée au non-événement permet ainsi d'entremêler extraordinaire et "infraordinaire" pour représenter un réel complexe. Le récit feuilletonnant n'a-t-il d'ailleurs pas été pratiqué par les romanciers réalistes du XIXe siècle, comme support des grandes fresques littéraires que sont La Comédie humaine ou Les Rougon-Macquart ? Comme le rappelle Antonia Zagamé (CNRS), si des divergences notables sont perceptibles entre les romans-feuilletons et la série télévisée, il n'en reste pas moins que tous deux naissent de la volonté de proposer une peinture sociale plus ou moins fragmentée.

ricochet dans celui du spectateur. La grande place donnée au non-événement permet ainsi d'entremêler extraordinaire et "infraordinaire" pour représenter un réel complexe. Le récit feuilletonnant n'a-t-il d'ailleurs pas été pratiqué par les romanciers réalistes du XIXe siècle, comme support des grandes fresques littéraires que sont La Comédie humaine ou Les Rougon-Macquart ? Comme le rappelle Antonia Zagamé (CNRS), si des divergences notables sont perceptibles entre les romans-feuilletons et la série télévisée, il n'en reste pas moins que tous deux naissent de la volonté de proposer une peinture sociale plus ou moins fragmentée. ATTENTIVES AUX RÉALITÉS SOCIALES certaines séries promeuvent la vie de tous les jours, mais pour en souligner parfois les secrets et les aspérités. En se focalisant sur la vie des banlieues familiales de classe moyenne, The Middle (DeAnn Heline, Eileen Heisler, 2009 - ) cherche autant à peindre une couche sociale qu'à dévoiler les excès secrets d'un mode de vie apparemment standard. Donna Spalding Andréolle (Université Stendhal – Grenoble III) souligne comment, à travers le portrait de la famille traditionnelle américaine, cette série montre la banlieue dans ce qu'elle a de plus intime tout en incarnant l'esprit middleness d'une middle class, perdue in the middle of nowhere. Si en apparence tout est standard, les représentations attendues se fissurent et les crises s'accumulent. La normalité n'est plus que le masque idéal auquel aspire chacun des membres de la famille, alors que la satire creuse l'écart entre la tradition et la réalité. D'autres séries interrogent les représentations de la femme : Anne Sweet (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle) souligne comment Charmed, Buffy, ou Xena permettent de questionner sa place dans la société. Ainsi, Veronica Mars (Rob Thomas, 2004-2007) offre, selon Pierre-Olivier Toulza (Université Paris Diderot), une image ambivalente : s'adressant à un public principalement adolescent, et incarnant ainsi la nouvelle génération des années 2000, la série se penche sur l'histoire d'une jeune femme vivant dans une famille monoparentale. A travers cette héroïne, l'univers fictionnel aborde les problèmes émotionnels, sociaux et psychologiques qui sont liés au contexte post-féministe. Véronica Mars, entre féminité affirmée et rejet du patriarcat, multiplie les visages en fonction des situations dans lesquelles elle est engagée, dans la quête d'une identité sexuelle qui est aussi une identité sociale. Sexualité et marginalité se retrouvent également au coeur de The L Word (Ilene Chaiken, 2004-2009) comme le rappelle Adrienne Boutang (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) au sujet de cette série qui fait surgir le microcosme lesbien de Los Angeles dans le paysage télévisuel américain et européen.

ATTENTIVES AUX RÉALITÉS SOCIALES certaines séries promeuvent la vie de tous les jours, mais pour en souligner parfois les secrets et les aspérités. En se focalisant sur la vie des banlieues familiales de classe moyenne, The Middle (DeAnn Heline, Eileen Heisler, 2009 - ) cherche autant à peindre une couche sociale qu'à dévoiler les excès secrets d'un mode de vie apparemment standard. Donna Spalding Andréolle (Université Stendhal – Grenoble III) souligne comment, à travers le portrait de la famille traditionnelle américaine, cette série montre la banlieue dans ce qu'elle a de plus intime tout en incarnant l'esprit middleness d'une middle class, perdue in the middle of nowhere. Si en apparence tout est standard, les représentations attendues se fissurent et les crises s'accumulent. La normalité n'est plus que le masque idéal auquel aspire chacun des membres de la famille, alors que la satire creuse l'écart entre la tradition et la réalité. D'autres séries interrogent les représentations de la femme : Anne Sweet (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle) souligne comment Charmed, Buffy, ou Xena permettent de questionner sa place dans la société. Ainsi, Veronica Mars (Rob Thomas, 2004-2007) offre, selon Pierre-Olivier Toulza (Université Paris Diderot), une image ambivalente : s'adressant à un public principalement adolescent, et incarnant ainsi la nouvelle génération des années 2000, la série se penche sur l'histoire d'une jeune femme vivant dans une famille monoparentale. A travers cette héroïne, l'univers fictionnel aborde les problèmes émotionnels, sociaux et psychologiques qui sont liés au contexte post-féministe. Véronica Mars, entre féminité affirmée et rejet du patriarcat, multiplie les visages en fonction des situations dans lesquelles elle est engagée, dans la quête d'une identité sexuelle qui est aussi une identité sociale. Sexualité et marginalité se retrouvent également au coeur de The L Word (Ilene Chaiken, 2004-2009) comme le rappelle Adrienne Boutang (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) au sujet de cette série qui fait surgir le microcosme lesbien de Los Angeles dans le paysage télévisuel américain et européen. l'intolérance. Du souvenir personnel à la chronique de mœurs, il n'y a qu'un pas, que franchit également Six feet under en jouant sur l'irruption des souvenirs, des fantasmes et des hantises dans le présent des personnages : de la sorte, le temps de la série permet de faire de l'univers fictionnel la représentation critique de notre propre réalité. Comme le montre Vincent Baticle (Université Paris Diderot), cette complexité temporelle est aussi celle de Code Quantum (Donald P. Bellisario, 1989-1993) où l'histoire privée d'un personnage - le scientifique Samuel Beckett - permet de balayer la réalité historique de la nation.

l'intolérance. Du souvenir personnel à la chronique de mœurs, il n'y a qu'un pas, que franchit également Six feet under en jouant sur l'irruption des souvenirs, des fantasmes et des hantises dans le présent des personnages : de la sorte, le temps de la série permet de faire de l'univers fictionnel la représentation critique de notre propre réalité. Comme le montre Vincent Baticle (Université Paris Diderot), cette complexité temporelle est aussi celle de Code Quantum (Donald P. Bellisario, 1989-1993) où l'histoire privée d'un personnage - le scientifique Samuel Beckett - permet de balayer la réalité historique de la nation. LA SCIENCE-FICTION APPARAIT ainsi comme un moyen privilégié de décrire une société par ses fantasmes : X-Files (Chris Carter, 1993-2002) s'appuie précisément sur la figure de l'extraterrestre pour interroger les peurs et les obsessions contemporaines. Mais la vie extra-terrestre n'y est qu'un prétexte : selon Frédéric Gai (Université de Caen), elle permet l'immersion dans des problématiques contemporaines telles que la marchandisation de l'homme, la course à l'armement, les manipulations génétiques. La théorie du complot apparaît dès lors comme l'allégorie de la société et des fictions que chacun se construit sur sa propre existence. Le monde du travail tient une place particulière dans ces interrogations : Emmanuelle Delanoë-Brun (Université Paris Diderot) montre comment la figure de l'alien renvoie aux relations sociales problématiques qui s'établissent dans la société. Mutations animales, êtres hybrides renvoient parfois à la réalité d'un monde du travail aliénant, interrogeant ici la place de l'immigré mexicain, disant ailleurs la puissance mortifère du patron face à ses employés. Ces variations sur la figure fuyante du monstre métaphorisent notre perception de la réalité tout en donnant une visibilité aux oubliés du système politique et social. La tension entre le fantastique et le réalisme émotionnel, souvent exploitée dans les séries, est analysé par Anne-Marie Paquet-Deyris (Paris X) à propos de Six feet under, et par Marta Bosch (University of Barcelona) à travers l'image des vampires de True Blood (Alan Ball, 2008 - ) comme représentation de l'altérité sexuelle, ethnique ou religieuse.

LA SCIENCE-FICTION APPARAIT ainsi comme un moyen privilégié de décrire une société par ses fantasmes : X-Files (Chris Carter, 1993-2002) s'appuie précisément sur la figure de l'extraterrestre pour interroger les peurs et les obsessions contemporaines. Mais la vie extra-terrestre n'y est qu'un prétexte : selon Frédéric Gai (Université de Caen), elle permet l'immersion dans des problématiques contemporaines telles que la marchandisation de l'homme, la course à l'armement, les manipulations génétiques. La théorie du complot apparaît dès lors comme l'allégorie de la société et des fictions que chacun se construit sur sa propre existence. Le monde du travail tient une place particulière dans ces interrogations : Emmanuelle Delanoë-Brun (Université Paris Diderot) montre comment la figure de l'alien renvoie aux relations sociales problématiques qui s'établissent dans la société. Mutations animales, êtres hybrides renvoient parfois à la réalité d'un monde du travail aliénant, interrogeant ici la place de l'immigré mexicain, disant ailleurs la puissance mortifère du patron face à ses employés. Ces variations sur la figure fuyante du monstre métaphorisent notre perception de la réalité tout en donnant une visibilité aux oubliés du système politique et social. La tension entre le fantastique et le réalisme émotionnel, souvent exploitée dans les séries, est analysé par Anne-Marie Paquet-Deyris (Paris X) à propos de Six feet under, et par Marta Bosch (University of Barcelona) à travers l'image des vampires de True Blood (Alan Ball, 2008 - ) comme représentation de l'altérité sexuelle, ethnique ou religieuse. fait shakespaerienne, jacobéenne même. Les scénarios revisitent le western pour mettre en relief la barbarie de la civilisation contemporaine, dans une ambiguïté constante entre sublime et grotesque. Le réel est exacerbé et devient le lieu des tragédies les plus inédites, les plus violentes, ou celui des faits les plus dérisoires.

fait shakespaerienne, jacobéenne même. Les scénarios revisitent le western pour mettre en relief la barbarie de la civilisation contemporaine, dans une ambiguïté constante entre sublime et grotesque. Le réel est exacerbé et devient le lieu des tragédies les plus inédites, les plus violentes, ou celui des faits les plus dérisoires. les différents conseillers du président, plus ou moins cyniques, plus ou moins tolérants. C'est aussi par la fiction que le créateur de Treme (David Simon, 2010) estime qu'il est possible de faire passer un message politique. Refusant consciemment le format du documentaire, il fait entendre avec la fiction (et seulement par elle) ses revendications. Une démarche originale étudiée par Catherine Dessinges, Dominique Gendrin et Wendy Hajjar (Tulane University) et que l’on retrouve aussi dans Oz (Tom Fontana, 1997-2003) telle que l'a présentée Claudia Schippert (University of Central Florida, Orlando) qui porte finalement un discours sur le réel, pertinent et riche de questions politiques par le biais d'artifices fictionnels. C'est dans le réel affiché que les séries gomment le monde, mais c'est quand elles s'éloignent du monde qu'elles aspirent à une forme de vérité.

les différents conseillers du président, plus ou moins cyniques, plus ou moins tolérants. C'est aussi par la fiction que le créateur de Treme (David Simon, 2010) estime qu'il est possible de faire passer un message politique. Refusant consciemment le format du documentaire, il fait entendre avec la fiction (et seulement par elle) ses revendications. Une démarche originale étudiée par Catherine Dessinges, Dominique Gendrin et Wendy Hajjar (Tulane University) et que l’on retrouve aussi dans Oz (Tom Fontana, 1997-2003) telle que l'a présentée Claudia Schippert (University of Central Florida, Orlando) qui porte finalement un discours sur le réel, pertinent et riche de questions politiques par le biais d'artifices fictionnels. C'est dans le réel affiché que les séries gomment le monde, mais c'est quand elles s'éloignent du monde qu'elles aspirent à une forme de vérité. étudiant cinéphile et téléphage incarne le spectateur, fan de séries, de cinéma, et partage avec lui toute une culture populaire de laquelle il s'inspire pour créer un univers digital. Mais il se désigne aussi comme médiateur du réel car il explique le monde dans lequel il vit par ces mêmes références fictionnelles et va même jusqu'à prédire le déroulement futur de la série à travers ses créations.

étudiant cinéphile et téléphage incarne le spectateur, fan de séries, de cinéma, et partage avec lui toute une culture populaire de laquelle il s'inspire pour créer un univers digital. Mais il se désigne aussi comme médiateur du réel car il explique le monde dans lequel il vit par ces mêmes références fictionnelles et va même jusqu'à prédire le déroulement futur de la série à travers ses créations. à faire le deuil de la série. La fin s'inscrit dans le mécanisme fictionnel lui-même.

à faire le deuil de la série. La fin s'inscrit dans le mécanisme fictionnel lui-même.