Terre sacrée Pionnier de la sculpture naturelle, Nils-Udo éparpille ses créations sur les cinq continents, constituant peu à peu un corpus allant de petits agencements élaborés en quelques jours à la mise en place d'installations complexes nécessitant plusieurs semaines de travail. L'Adresse - Musée de la Poste, à Paris, accueille jusqu'au 1er octobre une rétrospective photographique et picturale inédite du travail de cet artiste allemand polyvalent. Force et dénuement, voilà ce que raconte le rassemblement de ces 65 pièces, sous le simple titre de "Nature".

Pionnier de la sculpture naturelle, Nils-Udo éparpille ses créations sur les cinq continents, constituant peu à peu un corpus allant de petits agencements élaborés en quelques jours à la mise en place d'installations complexes nécessitant plusieurs semaines de travail. L'Adresse - Musée de la Poste, à Paris, accueille jusqu'au 1er octobre une rétrospective photographique et picturale inédite du travail de cet artiste allemand polyvalent. Force et dénuement, voilà ce que raconte le rassemblement de ces 65 pièces, sous le simple titre de "Nature".

Un lit de rivière, un tapis de liserons, des aiguilles d'épicéa déposées çà et là, une feuille faite radeau pour un cortège de campanules… Les mains de Nils-Udo connaissent les montures élastiques et les attaches de ces végétaux par coeur et ont multiplié les irruptions minimales in situ, dans la nature sauvage comme dans les

compagnes assagies. Si ces mains ne sont jamais des intrus, si elles l'habitent si bien, c'est que ce qui en naît surgit de et dans la nature. Non sans un certain paradoxe, car il s'agit de "c

réer une situation naturelle", selon le mot du sculpteur ; de faire oeuvre dans l'étoffe du monde, mais à partir de matériaux nécessairement soustraits au paysage. L'artiste sait que même s'il n'intervient qu'avec la plus grande prudence, une contradiction essentielle demeure : le geste esthétique fait du tort à ce qu'il touche. C'est du moins le jugement sévère qu'il porte sur son propre travail. Mais il est aisé de comprendre qu'il s'enlève sur le fond d'une conception romantique que l'éthique environnementale a suffisamment corrigé de ses illusions ces trente dernières années. En fait de nature, ce sont des paysages que tout un chacun aime contempler et revisiter, toujours déjà sculptés par le passage humain.

Jardinier des formes et des couleurs

Pourtant, quoiqu'il en soit de ce passage, tout ne s'est pas enfui. Nils-Udo est inspiré par la topographie, les textures, la lumière. Le

rassemblement des divers éléments n'est jamais prémédité. Une longue déambulation dans la nature est préférée aux dessins préparatoires traditionnels. Si matière et espace sont naturels, l'artiste ne crée pas moins dans un univers de mesures et dans des formes d'une géométrie tout à fait humaine. Triangles et cercles dominent dès les premières compositions, comme dans

Prairie de faim (1975), plantation circulaire de bouleaux, ou

Autel d'hiver (1976), véritable cône de neige dressé au milieu de nulle part. D'après Josette Rasle, commissaire de l'exposition, l'artiste semble cultiver une certaine inconscience du vis-à-vis de la nature et de la géométrie qu'il instaure. Interrogé sur ses intentions, ce dernier se décrit comme un interprète, un traducteur de "

la poésie du fleuve inhumain du Temps".

Le sculpteur a fait du temps le nerf de son oeuvre. Pas seulement parce que ses installations y sont immédiatement soumises, mais parce que tout dans la nature conjure l'homme de s'en soucier. Témoin, le travail photographique réalisé avec

Maison d'eau (1982). Elevé au bord de la mer, cet autel de troncs d'épicéas, de branches de bouleau et d'osier, accueillant une plantation d'herbe, est photographié pendant la montée de la marée. Huit

clichés comptent le temps par variations : eau ridée par le vent ou frisée par la pluie jusqu'à créer une nappe d'excroissances se déplaçant telle une pellicule. Mais c'est à l'autre motif de l'exposition, qui raconte également quelque chose du temps, que l'artiste doit sa renommée : le nid, héritier involontaire de la figure du cercle, est omniprésent dans l'oeuvre environnementale de Nils-Udo et le fait connaître dès 1978. "

Le nid, c'est le chez-soi, souligne Josette Rasle

. Les volumes ont été grandissants chez Nils-Udo pour atteindre les mesures de la maison. C'est lui qui est au centre du nid de 1978. Bien sûr, il y a une forte charge symbolique dans ce thème du nid, mais Nils n'est pas quelqu’un qui fait de la psychologie. Il ne s'agit pas de retour sur soi. En tant que le nid évoque la naissance, il s'agit plutôt de ce même travail sur le temps."

Faire un tout de l'existant

Nid d'eau creusé dans la glace (1976) qui comporte un bâton discret piqué en son centre,

Nid d'hiver (1996) figuré par un rassemblement de boules de neige colorées au jus de baie d'orbier,

entre lesquelles serpente avec parcimonie le vert d'un branchage ; tableau japonisant aussi poétique qu'alléchant. A cette qualité sensorielle des arrangements naturels sait répondre un autre caractère. Chez Nils-Udo, la nature est comprise comme fait physique, mais aussi sous ses aspects mythiques. Dans ses premiers travaux, le sculpteur élève des formes appelant les temps immémoriaux, des roseaux tendus vers le ciel tels des figures tribales (1973), une installation quasi totémique créant une véritable cuvette de soleil (

Sculpture de soleil pour l’équinoxe, 1979), un siphon de cannes de bambous évoquant la coiffe d'un chef (1988).

Débarqué de Bavière à Paris au début des années 1960 pour se perfectionner, Nils-Udo

entre en nature par la peinture. Chacun regarde alors vers l'Angleterre ou les Etats-Unis, fleurons du minimalisme, du conceptuel et du Land Art, auquel se trouve facilement associé Nils-Udo bien qu'il s'en défende. Dès l'enfance, la souveraineté du règne végétal s'impose au jeune Allemand. Rien d'étonnant à ce que, lors d'une promenade au parc de Versailles, celui-ci ramasse des feuilles d'arbre pour s'en servir de nuancier. A travers ce geste, l'apprenti rappelle son admiration pour des peintres comme Gauguin ou Van Gogh, pour leur intimité avec la nature et leur talent de coloristes. A la fin de sa période parisienne, Nils-Udo éprouve pourtant un sentiment d'impasse qui lui fait taire la peinture. Peu de temps s'écoule avant qu'il ne réalise, en 1972, sa première installation naturelle dans sa région de Chiemgau.

La filiation avec le Land Art est immédiate. Pourtant, si ses travaux partagent un certain nombre des revendications avec ce courant de l'art contemporain né aux Etats-Unis - matériau naturel comme support essentiel, inscription de l'oeuvre

dans un lieu qui ne soit pas muséal -, ils s'en distinguent franchement pour consister en des installations qui ne doivent pas durer et qui privilégient l'empathie à la sécheresse conceptuelle. "

Nils-Udo abandonne ses installations, il les rend à la nature", rappelle Josette Rasle.

Célébration éclairée

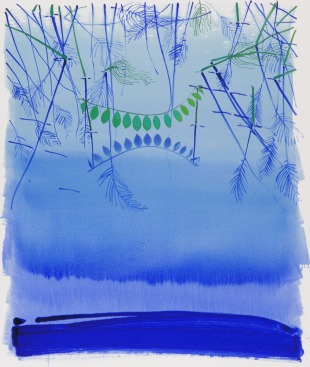

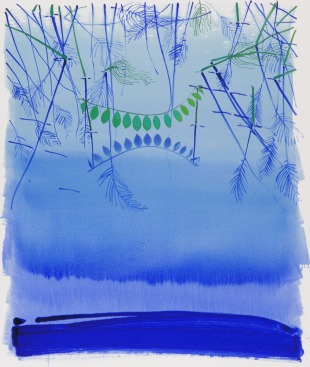

Après les derniers tirages, trois encres de chine constituent une transition inattendue. La photographie cède le pas à la peinture. Leur complémentarité, dont l'articulation semble souvent manquée à l'endroit du travail de Nils-Udo, confirme que la photographie n'a nullement une fonction documentaire. Elle n'est ni un auxiliaire, ni une béquille, mais ce pas de côté qui anticipe le flétrissement, la disparition. Nils-Udo suspend ou dilate le temps, lui encore. Il ouvre une fenêtre sur le monde. Et c'est peu dire devant

Drawing the weather (2003), cadre planté sur un lac irlandais, muni de ses rideaux de bambous-calumets. Il ne s'agit pas pour le sculpteur de laisser des traces : l'instantané est

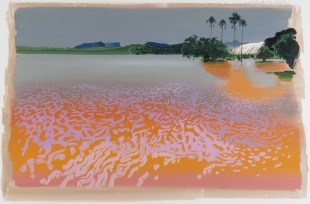

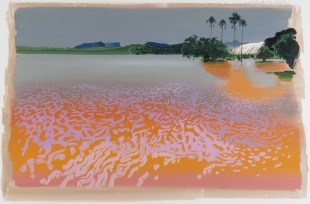

un geste esthétique à part entière. Dans cet esprit, photographie et peinture ne se supplantent pas l'une l'autre. Bien au contraire, les couleurs mêmes des clichés inondent les toiles, comme ce rose opiniâtre des pétales d'églantine, tantôt mêlés aux fougères, cousus sur le sable ou mariés aux lupins, qui explose à nouveau sur les plages peintes de Canaima (2006).

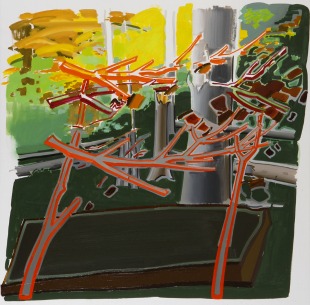

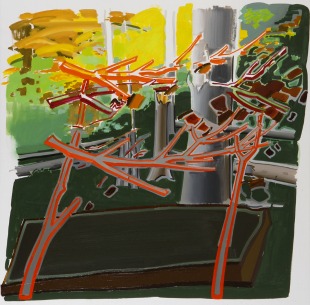

Depuis l'automne 2004, Nils-Udo met à nouveau l'accent sur la peinture. Celle-ci, au format variable quoique le plus souvent panoramique, porte des citations, des ensembles ou des détails issus de ses expériences matérielles révolues. "

Les peintures de Nils sont plus chaotiques, on ne retrouve pas la nature sereine de ses photographies et de son travail in situ. Mais il n'aurait pas pu peindre ce qu'il peint aujourd'hui s'il n'avait pas traversé la nature comme il l'a fait." Il y va d'une libération de formes et de couleurs développées sans plan autoritaire. Parfois, ce sont des couleurs intenses à l'état de contours, de traits ou passées en aplat, comme des flaques,

qui viennent stimuler la vision. Brindilles, branches, troncs, tous motifs nés du réel et adoubés par la photographie, s'éparpillent et se désintègrent. Nils-Udo le confesse volontiers : "

Parfois cela n'a plus qu'un rapport très lointain avec ce que j'ai vécu. En peinture, ce par quoi je commence n'importe pas vraiment."

Les tableaux de voyage - paysages exotiques - frappent par leur polychromie, leurs bandeaux luxuriants et électriques. Ainsi de la

Lagune vénézuélienne de Canaima, aux couleurs d'une présence irréelle. La palette minérale du peintre, survoltée, ferait presque accéder à la féérie du cinéma, au technicolor, à l'hallucination psychédélique. Les toiles offrent le spectacle d'une véritable dislocation des images de la

nature, d'une perte progressive des repères familiers. Plus abstrait, Nils-Udo abandonne les formes à leurs licences, à tel point que ses tableaux ont pu été qualifiés de "biomorphes". Figure centrale de son oeuvre peinte - quand le nid était celle de sa photographie - l'arbre prend des allures hallucinées mais vraisemblables. Le nez sur le corps des bouleaux (huiles sur toile 2008/2009), l'artiste fait voir ces liserés, ces crevasses, ces variétés de tâches, qu'un oeil inattentif a toujours trop peu admirés, et n'aurait peut-être même jamais su voir si le pinceau métaphorique de ce peintre botaniste n'était passé par là. L'interpénétration des branches deviennent un prétexte à la création de reculs et d’avancées, de fragmentations ayant peu à voir avec le motif réel mais laissant passer la réalité. Sa

Forêt de l'IIle (2009), où s’engouffre une nuée de sombres violets, de bleu marine et de marron, dans un effet cloqué où passe toute l'humidité du sous-bois solarisé et sanguin, arrache un instant au cadre urbanisé.

Romantisme contemporain

La ferveur de Nils-Udo pour la nature, son soin de sculpter de l'éphémère et de peindre de l'abstrait accessible représentent peut-être la forme la plus contemporaine du Romantisme. Comme Lamartine, le créateur allemand a son lac, une installation cristalline de terre et d'eau, de branche de noisetiers et de jacinthes des bois renversées, montrant leur dôme. De feuilles mortes aussi. Car ce romantisme est "

appliqué à l’histoire actuelle", comme le précise l'artiste. Au-delà du lyrisme, une approche quasi clinique de la nature rappelle bien que l'homme oeuvre avec les connaissances et les moyens de son temps, et parle aussi de celui-ci. Si Nils-Udo ne porte pas vraiment de discours politique, il n'a pas hésité à créer des installations d'une certaine portée morale. Ainsi de

La Mort, monument constitué d'arbres morts dans la baie de Somme en 1984. Non exposée, cette préfiguration muette du futur de l'humanité fut un témoin trop éloquent pour ne pas être démontée.

compagnes assagies. Si ces mains ne sont jamais des intrus, si elles l'habitent si bien, c'est que ce qui en naît surgit de et dans la nature. Non sans un certain paradoxe, car il s'agit de "créer une situation naturelle", selon le mot du sculpteur ; de faire oeuvre dans l'étoffe du monde, mais à partir de matériaux nécessairement soustraits au paysage. L'artiste sait que même s'il n'intervient qu'avec la plus grande prudence, une contradiction essentielle demeure : le geste esthétique fait du tort à ce qu'il touche. C'est du moins le jugement sévère qu'il porte sur son propre travail. Mais il est aisé de comprendre qu'il s'enlève sur le fond d'une conception romantique que l'éthique environnementale a suffisamment corrigé de ses illusions ces trente dernières années. En fait de nature, ce sont des paysages que tout un chacun aime contempler et revisiter, toujours déjà sculptés par le passage humain.

compagnes assagies. Si ces mains ne sont jamais des intrus, si elles l'habitent si bien, c'est que ce qui en naît surgit de et dans la nature. Non sans un certain paradoxe, car il s'agit de "créer une situation naturelle", selon le mot du sculpteur ; de faire oeuvre dans l'étoffe du monde, mais à partir de matériaux nécessairement soustraits au paysage. L'artiste sait que même s'il n'intervient qu'avec la plus grande prudence, une contradiction essentielle demeure : le geste esthétique fait du tort à ce qu'il touche. C'est du moins le jugement sévère qu'il porte sur son propre travail. Mais il est aisé de comprendre qu'il s'enlève sur le fond d'une conception romantique que l'éthique environnementale a suffisamment corrigé de ses illusions ces trente dernières années. En fait de nature, ce sont des paysages que tout un chacun aime contempler et revisiter, toujours déjà sculptés par le passage humain.  rassemblement des divers éléments n'est jamais prémédité. Une longue déambulation dans la nature est préférée aux dessins préparatoires traditionnels. Si matière et espace sont naturels, l'artiste ne crée pas moins dans un univers de mesures et dans des formes d'une géométrie tout à fait humaine. Triangles et cercles dominent dès les premières compositions, comme dans Prairie de faim (1975), plantation circulaire de bouleaux, ou Autel d'hiver (1976), véritable cône de neige dressé au milieu de nulle part. D'après Josette Rasle, commissaire de l'exposition, l'artiste semble cultiver une certaine inconscience du vis-à-vis de la nature et de la géométrie qu'il instaure. Interrogé sur ses intentions, ce dernier se décrit comme un interprète, un traducteur de "la poésie du fleuve inhumain du Temps".

rassemblement des divers éléments n'est jamais prémédité. Une longue déambulation dans la nature est préférée aux dessins préparatoires traditionnels. Si matière et espace sont naturels, l'artiste ne crée pas moins dans un univers de mesures et dans des formes d'une géométrie tout à fait humaine. Triangles et cercles dominent dès les premières compositions, comme dans Prairie de faim (1975), plantation circulaire de bouleaux, ou Autel d'hiver (1976), véritable cône de neige dressé au milieu de nulle part. D'après Josette Rasle, commissaire de l'exposition, l'artiste semble cultiver une certaine inconscience du vis-à-vis de la nature et de la géométrie qu'il instaure. Interrogé sur ses intentions, ce dernier se décrit comme un interprète, un traducteur de "la poésie du fleuve inhumain du Temps". clichés comptent le temps par variations : eau ridée par le vent ou frisée par la pluie jusqu'à créer une nappe d'excroissances se déplaçant telle une pellicule. Mais c'est à l'autre motif de l'exposition, qui raconte également quelque chose du temps, que l'artiste doit sa renommée : le nid, héritier involontaire de la figure du cercle, est omniprésent dans l'oeuvre environnementale de Nils-Udo et le fait connaître dès 1978. "Le nid, c'est le chez-soi, souligne Josette Rasle. Les volumes ont été grandissants chez Nils-Udo pour atteindre les mesures de la maison. C'est lui qui est au centre du nid de 1978. Bien sûr, il y a une forte charge symbolique dans ce thème du nid, mais Nils n'est pas quelqu’un qui fait de la psychologie. Il ne s'agit pas de retour sur soi. En tant que le nid évoque la naissance, il s'agit plutôt de ce même travail sur le temps."

clichés comptent le temps par variations : eau ridée par le vent ou frisée par la pluie jusqu'à créer une nappe d'excroissances se déplaçant telle une pellicule. Mais c'est à l'autre motif de l'exposition, qui raconte également quelque chose du temps, que l'artiste doit sa renommée : le nid, héritier involontaire de la figure du cercle, est omniprésent dans l'oeuvre environnementale de Nils-Udo et le fait connaître dès 1978. "Le nid, c'est le chez-soi, souligne Josette Rasle. Les volumes ont été grandissants chez Nils-Udo pour atteindre les mesures de la maison. C'est lui qui est au centre du nid de 1978. Bien sûr, il y a une forte charge symbolique dans ce thème du nid, mais Nils n'est pas quelqu’un qui fait de la psychologie. Il ne s'agit pas de retour sur soi. En tant que le nid évoque la naissance, il s'agit plutôt de ce même travail sur le temps."  entre lesquelles serpente avec parcimonie le vert d'un branchage ; tableau japonisant aussi poétique qu'alléchant. A cette qualité sensorielle des arrangements naturels sait répondre un autre caractère. Chez Nils-Udo, la nature est comprise comme fait physique, mais aussi sous ses aspects mythiques. Dans ses premiers travaux, le sculpteur élève des formes appelant les temps immémoriaux, des roseaux tendus vers le ciel tels des figures tribales (1973), une installation quasi totémique créant une véritable cuvette de soleil (Sculpture de soleil pour l’équinoxe, 1979), un siphon de cannes de bambous évoquant la coiffe d'un chef (1988).

entre lesquelles serpente avec parcimonie le vert d'un branchage ; tableau japonisant aussi poétique qu'alléchant. A cette qualité sensorielle des arrangements naturels sait répondre un autre caractère. Chez Nils-Udo, la nature est comprise comme fait physique, mais aussi sous ses aspects mythiques. Dans ses premiers travaux, le sculpteur élève des formes appelant les temps immémoriaux, des roseaux tendus vers le ciel tels des figures tribales (1973), une installation quasi totémique créant une véritable cuvette de soleil (Sculpture de soleil pour l’équinoxe, 1979), un siphon de cannes de bambous évoquant la coiffe d'un chef (1988).  entre en nature par la peinture. Chacun regarde alors vers l'Angleterre ou les Etats-Unis, fleurons du minimalisme, du conceptuel et du Land Art, auquel se trouve facilement associé Nils-Udo bien qu'il s'en défende. Dès l'enfance, la souveraineté du règne végétal s'impose au jeune Allemand. Rien d'étonnant à ce que, lors d'une promenade au parc de Versailles, celui-ci ramasse des feuilles d'arbre pour s'en servir de nuancier. A travers ce geste, l'apprenti rappelle son admiration pour des peintres comme Gauguin ou Van Gogh, pour leur intimité avec la nature et leur talent de coloristes. A la fin de sa période parisienne, Nils-Udo éprouve pourtant un sentiment d'impasse qui lui fait taire la peinture. Peu de temps s'écoule avant qu'il ne réalise, en 1972, sa première installation naturelle dans sa région de Chiemgau.

entre en nature par la peinture. Chacun regarde alors vers l'Angleterre ou les Etats-Unis, fleurons du minimalisme, du conceptuel et du Land Art, auquel se trouve facilement associé Nils-Udo bien qu'il s'en défende. Dès l'enfance, la souveraineté du règne végétal s'impose au jeune Allemand. Rien d'étonnant à ce que, lors d'une promenade au parc de Versailles, celui-ci ramasse des feuilles d'arbre pour s'en servir de nuancier. A travers ce geste, l'apprenti rappelle son admiration pour des peintres comme Gauguin ou Van Gogh, pour leur intimité avec la nature et leur talent de coloristes. A la fin de sa période parisienne, Nils-Udo éprouve pourtant un sentiment d'impasse qui lui fait taire la peinture. Peu de temps s'écoule avant qu'il ne réalise, en 1972, sa première installation naturelle dans sa région de Chiemgau.  dans un lieu qui ne soit pas muséal -, ils s'en distinguent franchement pour consister en des installations qui ne doivent pas durer et qui privilégient l'empathie à la sécheresse conceptuelle. "Nils-Udo abandonne ses installations, il les rend à la nature", rappelle Josette Rasle.

dans un lieu qui ne soit pas muséal -, ils s'en distinguent franchement pour consister en des installations qui ne doivent pas durer et qui privilégient l'empathie à la sécheresse conceptuelle. "Nils-Udo abandonne ses installations, il les rend à la nature", rappelle Josette Rasle.  un geste esthétique à part entière. Dans cet esprit, photographie et peinture ne se supplantent pas l'une l'autre. Bien au contraire, les couleurs mêmes des clichés inondent les toiles, comme ce rose opiniâtre des pétales d'églantine, tantôt mêlés aux fougères, cousus sur le sable ou mariés aux lupins, qui explose à nouveau sur les plages peintes de Canaima (2006).

un geste esthétique à part entière. Dans cet esprit, photographie et peinture ne se supplantent pas l'une l'autre. Bien au contraire, les couleurs mêmes des clichés inondent les toiles, comme ce rose opiniâtre des pétales d'églantine, tantôt mêlés aux fougères, cousus sur le sable ou mariés aux lupins, qui explose à nouveau sur les plages peintes de Canaima (2006).  qui viennent stimuler la vision. Brindilles, branches, troncs, tous motifs nés du réel et adoubés par la photographie, s'éparpillent et se désintègrent. Nils-Udo le confesse volontiers : "Parfois cela n'a plus qu'un rapport très lointain avec ce que j'ai vécu. En peinture, ce par quoi je commence n'importe pas vraiment."

qui viennent stimuler la vision. Brindilles, branches, troncs, tous motifs nés du réel et adoubés par la photographie, s'éparpillent et se désintègrent. Nils-Udo le confesse volontiers : "Parfois cela n'a plus qu'un rapport très lointain avec ce que j'ai vécu. En peinture, ce par quoi je commence n'importe pas vraiment."  nature, d'une perte progressive des repères familiers. Plus abstrait, Nils-Udo abandonne les formes à leurs licences, à tel point que ses tableaux ont pu été qualifiés de "biomorphes". Figure centrale de son oeuvre peinte - quand le nid était celle de sa photographie - l'arbre prend des allures hallucinées mais vraisemblables. Le nez sur le corps des bouleaux (huiles sur toile 2008/2009), l'artiste fait voir ces liserés, ces crevasses, ces variétés de tâches, qu'un oeil inattentif a toujours trop peu admirés, et n'aurait peut-être même jamais su voir si le pinceau métaphorique de ce peintre botaniste n'était passé par là. L'interpénétration des branches deviennent un prétexte à la création de reculs et d’avancées, de fragmentations ayant peu à voir avec le motif réel mais laissant passer la réalité. Sa Forêt de l'IIle (2009), où s’engouffre une nuée de sombres violets, de bleu marine et de marron, dans un effet cloqué où passe toute l'humidité du sous-bois solarisé et sanguin, arrache un instant au cadre urbanisé.

nature, d'une perte progressive des repères familiers. Plus abstrait, Nils-Udo abandonne les formes à leurs licences, à tel point que ses tableaux ont pu été qualifiés de "biomorphes". Figure centrale de son oeuvre peinte - quand le nid était celle de sa photographie - l'arbre prend des allures hallucinées mais vraisemblables. Le nez sur le corps des bouleaux (huiles sur toile 2008/2009), l'artiste fait voir ces liserés, ces crevasses, ces variétés de tâches, qu'un oeil inattentif a toujours trop peu admirés, et n'aurait peut-être même jamais su voir si le pinceau métaphorique de ce peintre botaniste n'était passé par là. L'interpénétration des branches deviennent un prétexte à la création de reculs et d’avancées, de fragmentations ayant peu à voir avec le motif réel mais laissant passer la réalité. Sa Forêt de l'IIle (2009), où s’engouffre une nuée de sombres violets, de bleu marine et de marron, dans un effet cloqué où passe toute l'humidité du sous-bois solarisé et sanguin, arrache un instant au cadre urbanisé.