Le verbe et l'image

Le verbe et l'image

En mars 2001, quand les talibans minent les deux bouddhas géants de la vallée de Bâmiyân, la destruction est ordonnée en vertu d'un principe présenté comme inaliénable : l'interdiction de la figuration dans la religion islamique. Pourtant, dès le quatrième siècle après l'Hégire (1), animaux et êtres humains se frayent une place au sein des manuscrits enluminés en terre d'Islam et certains artistes vont même jusqu'à représenter le Prophète Muhammad. Interdiction ou restriction ? Si le bannissement des icônes est effectif dans la sphère sacrée, le monde islamique offre des diversités culturelles et contextuelles telles que le refus de la figuration ne peut y être considéré comme absolu. Permettre de mieux comprendre ces diversités pour adopter un regard sans préjugés sur les trésors de l'art islamique, tel est le but de l'exposition Enluminures en terre d'Islam, présentée jusqu'au 25 septembre à la Bibliothèque nationale de France, à Paris.

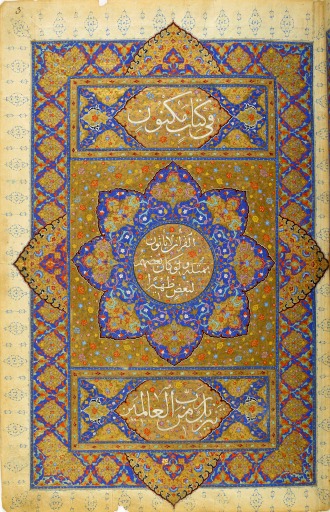

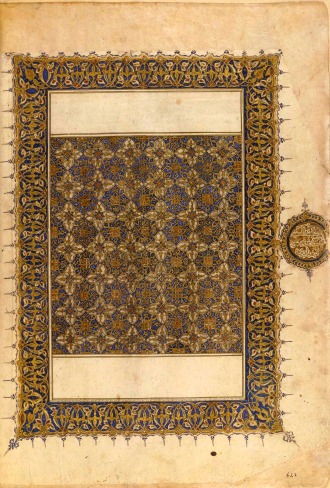

Arabesques, étoiles aux branches multiples, couleurs chatoyantes, fleurs inconnues, turbans et alphabets perse, arabe ou turc... Il règne dans les salles de la BnF un parfum de

Mille et une nuit. Comme pour Ali Baba dans la caverne des quarante voleurs, la porte qui s'ouvre sur les quatre-vingt manuscrits donne accès à un incroyable trésor. Autant que la finesse des lignes ou la précision des courbes, c'est la richesse des matériaux

utilisés pour les manuscrits qui se révèle. Les reliures, en cuir estampé ou en marquèterie, sont le fruit d'un travail virtuose qui confine à l'orfèvrerie. Quant aux encres, elles sont variées et toutes aussi somptueuses les unes que les autres. Les couleurs chatoyantes dominent les miniatures, du jaune lumineux au bleu azur en passant par le rose le plus délicat, tandis que le pourpre, l'or et le lapis-lazuli semblent s'être emparé de la plupart des pages calligraphiées. Le choix des supports lui non plus n'est pas laissé au hasard, et les manuscrits renferment les papiers les plus précieux, qu'il soit marbrés, mouchetés d'or ou teintés de couleurs diverses. Enluminures et pages calligraphiées sont si raffinées qu'elles sont assemblées, dès le XVIe siècle, dans des

muraqqa', albums de collection qui regroupent les travaux de différents maîtres.

De l'explication à l'illustration

Qu'il s'agisse de textes scientifiques, de chroniques historiques ou d'oeuvres littéraires comme les fables de

Kalila et Dimna, l'épopée perse du

Livre des rois ou les

Cinq poèmes de Nezâmi, des figures végétales, animales et humaines ornent les pages les plus travaillées des manuscrits. A l'origine, ces images ont surtout pour fonction d'expliciter les textes. Il en va ainsi, dans un traité d'anatomie persan, du schéma d'un corps humain sur lequel apparaissent nettement les intestins, les poumons et les artères. Plus loin, un homme enturbanné dompte un dragon ; ce

dessin parcouru de points dorés qui représentent les étoiles appartient tout simplement à un traité d'astronomie ; il représente la constellation du Serpentaire.

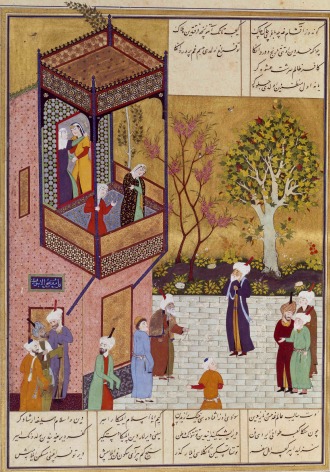

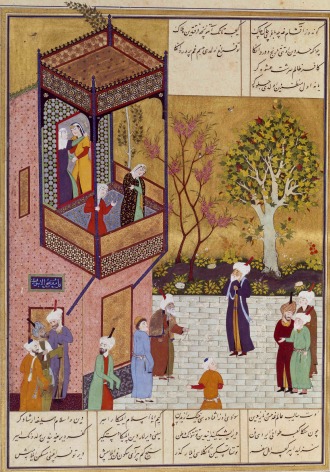

A partir du XVe siècle, la figuration se généralise dans les oeuvres persanes et turques ; et d'explicative, l'image devient illustrative. Déjà présentes dès le XIIIe siècle dans les copies des textes littéraires, ce sont de tels dessins qui permettent le développement d'une véritable esthétique de la miniature. Pas de perspective telle que nous la connaissons en Occident, mais un travail sur les différents plans, des traits fin à l'encre noire, des formes stylisées et des couleurs chatoyantes travaillées en aplats. En fonction des époques, des lieux et des influences, les styles varient, et une illustration égyptienne ou syrienne du XIVe siècle du

Kalila wa Dimna semble aux antipodes d'une miniature de Bâghbâd du XVIIe siècle figurant Shîrîn à son bain pour les

Cinq poèmes. Sur la première, l'artiste a complètement délaissé l'arrière-plan et les décors minimalistes répondent à des conventions : une bande d'herbe verte figure le sol tandis qu'un agglomérat de formes colorées tient lieu d'eau et de rochers. De part et d'autre d'un puits, un lion et un lièvre regardent leur reflet. Les couleurs sont vives, les animaux ont des expressions quasi humaines et les contours des figures sont tracés avec une grande simplicité, si bien

qu'aucune velléité de réalisme ne ressort de l'ensemble. Au contraire, sur l'image qui représente Shîrîn à son bain, les détails sont nombreux. Un personnage-clef se tient dans un arrière-plan extrêmement travaillé où le décor dépasse la simple convention, les végétaux sont différenciés en espèces variées, les traits sont plus fins, et les visages des personnages sont peints avec minutie.

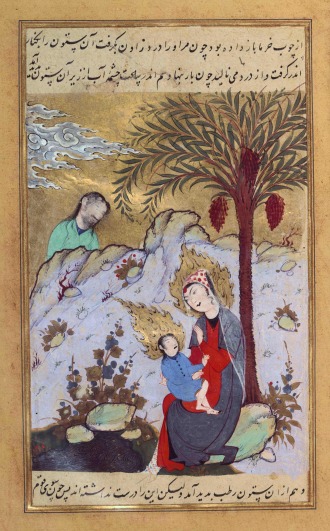

De l'image au texte

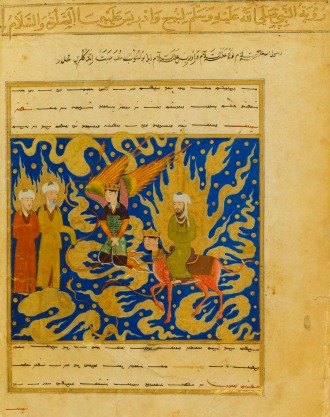

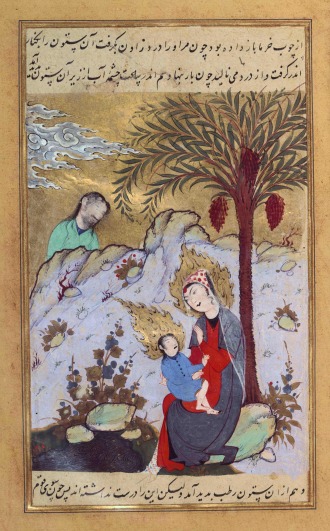

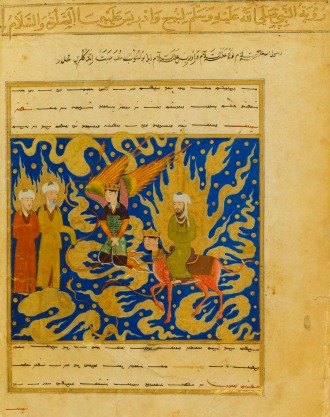

D'une culture à l'autre, la conception que chacun se fait du rôle et du pouvoir de l'image varie ; au point que certains peuples s'accordent ce que d'autres jugent être des licences inacceptables. Ainsi, dans des oeuvres littéraires traduites de l'arabe qui mettent en scène les prophètes, les artistes perses et turcs n'hésitent pas à représenter des personnages religieux. Entre autres, le "

chef d'oeuvre de l'art timouride au XVe siècle, le Mira'j-nameh est l'un des rares manuscrits entièrement consacré au Prophète", explique la commissaire de l'exposition Annie Vernay-Nouri. Ainsi, contre toute attente, Muhammad apparaît dans de nombreuses enluminures du récit mystique de son voyage miraculeux à travers les sept cieux, invariablement placé au centre d'un halo de flammes d'or qui rappelle sa dimension sacrée. La preuve que la représentation du religieux dans l'art islamique n'a pas toujours été frappée d'interdit.

Mais pour comprendre les enjeux de la figuration dans l'art musulman, il faut distinguer le corpus sacré du reste des productions manuscrites. Annie Vernay-Nouri

précise donc qu' "é

tranger à toute conception anthropomorphique de Dieu, l'islam n'a pas eu besoin d'interdiction scripturaire particulière, car le texte coranique à lui seul représente la matérialité de la présence divine" : "

L'écriture, qui transcrit le Verbe divin, a rejeté l'image à une place marginale." Ce qui fait que la représentation de Dieu, mais aussi de tout être animé, homme ou animal, est totalement impossible dans des ouvrages de fonction religieuse. Mais si la vie telle que les oeuvres profanes en font état est bannie des corans et des hadiths, une autre se déploie dans les textes sacrés qui prend sa source dans les courbes des arabesques ornementales comme dans celles de l'écriture elle-même.

Du texte à la calligraphie

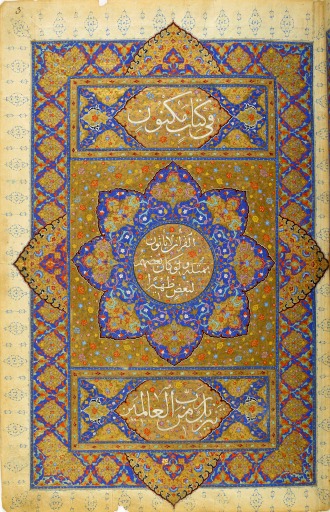

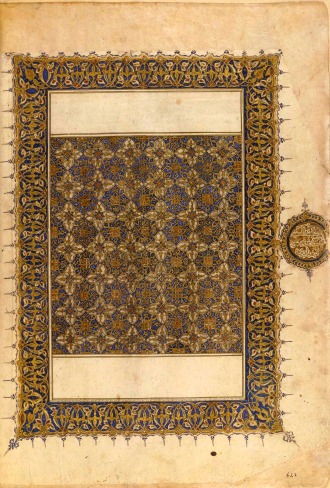

D'abord étrangers à toute recherche esthétique, les livres sacrés de la religion musulmane se fondent uniquement sur la valeur symbolique de l'écriture calligraphiée, transcription de la parole divine. C’est seulement un siècle après l'Hégire, quand les copistes cherchent mettre en valeur le texte sacré, que les premiers ornements apparaissent et que le travail de calligraphie se fait de plus en plus subtil. Coufique, naskhî, thuluth ou muhaqqaq, les formes d'écriture se

multiplient et leur maîtrise relève de l'art. Sur une même page, plusieurs styles se mêlent, l'un pour les versets, l'autre pour les titres et le dernier pour les commentaires liturgiques. Sous la plume des maîtres, les lettres deviennent variations de courbes, caractères plus ou moins étirés et traits à l'épaisseur changeante ; l'écriture, incarnation de la présence divine, se fait image et devient le fondement de tout ornement nécessaire à la glorification de la parole révélée.

Résurgences stylisées des motifs traditionnels Byzantins et Sassanides, les arabesques qui s'entrelacent dans les espaces laissés par l'écriture semblent naître des caractères calligraphiés. Et soudain, au fil d'une page, semblant s'opposer aux courbes des arabesques, jaillissent des entrelacs de figures géométriques. Etoiles aux branches multiples, séries de losanges et de triangles qui se génèrent sans fin, une multitude de formes fondées sur le principe de la ligne droite structurent l'espace de la page. Tracés avec des encres de couleurs différentes et parfois clairsemés de petites fleurs, lettres, arabesques et polygones s'unissent en de vertigineux morceaux de bravoure. La figure est absente mais tout comme dans les manuscrits des textes profanes, les enluminures religieuses fourmillent de vie. D'un manuscrit à l'autre, qu'il soit arabe, perse ou turc, au-delà de la question de la règle ou de l'interdit, demeurent la puissance et la beauté de la forme.

Le verbe et l'image

Le verbe et l'image utilisés pour les manuscrits qui se révèle. Les reliures, en cuir estampé ou en marquèterie, sont le fruit d'un travail virtuose qui confine à l'orfèvrerie. Quant aux encres, elles sont variées et toutes aussi somptueuses les unes que les autres. Les couleurs chatoyantes dominent les miniatures, du jaune lumineux au bleu azur en passant par le rose le plus délicat, tandis que le pourpre, l'or et le lapis-lazuli semblent s'être emparé de la plupart des pages calligraphiées. Le choix des supports lui non plus n'est pas laissé au hasard, et les manuscrits renferment les papiers les plus précieux, qu'il soit marbrés, mouchetés d'or ou teintés de couleurs diverses. Enluminures et pages calligraphiées sont si raffinées qu'elles sont assemblées, dès le XVIe siècle, dans des muraqqa', albums de collection qui regroupent les travaux de différents maîtres.

utilisés pour les manuscrits qui se révèle. Les reliures, en cuir estampé ou en marquèterie, sont le fruit d'un travail virtuose qui confine à l'orfèvrerie. Quant aux encres, elles sont variées et toutes aussi somptueuses les unes que les autres. Les couleurs chatoyantes dominent les miniatures, du jaune lumineux au bleu azur en passant par le rose le plus délicat, tandis que le pourpre, l'or et le lapis-lazuli semblent s'être emparé de la plupart des pages calligraphiées. Le choix des supports lui non plus n'est pas laissé au hasard, et les manuscrits renferment les papiers les plus précieux, qu'il soit marbrés, mouchetés d'or ou teintés de couleurs diverses. Enluminures et pages calligraphiées sont si raffinées qu'elles sont assemblées, dès le XVIe siècle, dans des muraqqa', albums de collection qui regroupent les travaux de différents maîtres.  dessin parcouru de points dorés qui représentent les étoiles appartient tout simplement à un traité d'astronomie ; il représente la constellation du Serpentaire.

dessin parcouru de points dorés qui représentent les étoiles appartient tout simplement à un traité d'astronomie ; il représente la constellation du Serpentaire.  qu'aucune velléité de réalisme ne ressort de l'ensemble. Au contraire, sur l'image qui représente Shîrîn à son bain, les détails sont nombreux. Un personnage-clef se tient dans un arrière-plan extrêmement travaillé où le décor dépasse la simple convention, les végétaux sont différenciés en espèces variées, les traits sont plus fins, et les visages des personnages sont peints avec minutie.

qu'aucune velléité de réalisme ne ressort de l'ensemble. Au contraire, sur l'image qui représente Shîrîn à son bain, les détails sont nombreux. Un personnage-clef se tient dans un arrière-plan extrêmement travaillé où le décor dépasse la simple convention, les végétaux sont différenciés en espèces variées, les traits sont plus fins, et les visages des personnages sont peints avec minutie.  précise donc qu' "étranger à toute conception anthropomorphique de Dieu, l'islam n'a pas eu besoin d'interdiction scripturaire particulière, car le texte coranique à lui seul représente la matérialité de la présence divine" : "L'écriture, qui transcrit le Verbe divin, a rejeté l'image à une place marginale." Ce qui fait que la représentation de Dieu, mais aussi de tout être animé, homme ou animal, est totalement impossible dans des ouvrages de fonction religieuse. Mais si la vie telle que les oeuvres profanes en font état est bannie des corans et des hadiths, une autre se déploie dans les textes sacrés qui prend sa source dans les courbes des arabesques ornementales comme dans celles de l'écriture elle-même.

précise donc qu' "étranger à toute conception anthropomorphique de Dieu, l'islam n'a pas eu besoin d'interdiction scripturaire particulière, car le texte coranique à lui seul représente la matérialité de la présence divine" : "L'écriture, qui transcrit le Verbe divin, a rejeté l'image à une place marginale." Ce qui fait que la représentation de Dieu, mais aussi de tout être animé, homme ou animal, est totalement impossible dans des ouvrages de fonction religieuse. Mais si la vie telle que les oeuvres profanes en font état est bannie des corans et des hadiths, une autre se déploie dans les textes sacrés qui prend sa source dans les courbes des arabesques ornementales comme dans celles de l'écriture elle-même.  multiplient et leur maîtrise relève de l'art. Sur une même page, plusieurs styles se mêlent, l'un pour les versets, l'autre pour les titres et le dernier pour les commentaires liturgiques. Sous la plume des maîtres, les lettres deviennent variations de courbes, caractères plus ou moins étirés et traits à l'épaisseur changeante ; l'écriture, incarnation de la présence divine, se fait image et devient le fondement de tout ornement nécessaire à la glorification de la parole révélée.

multiplient et leur maîtrise relève de l'art. Sur une même page, plusieurs styles se mêlent, l'un pour les versets, l'autre pour les titres et le dernier pour les commentaires liturgiques. Sous la plume des maîtres, les lettres deviennent variations de courbes, caractères plus ou moins étirés et traits à l'épaisseur changeante ; l'écriture, incarnation de la présence divine, se fait image et devient le fondement de tout ornement nécessaire à la glorification de la parole révélée.