Decode, vertiges numériques

Decode, vertiges numériques

De l'autre côté de l'écran, le design numérique déploie des mondes virtuels à perte de vue. Le Victoria and Albert Museum, avec l'exposition Decode : Digital Sensitive Sensations, jusqu'au 11 avril, consacre une pratique qui explose depuis que les écrans ont pris le pouvoir. Bienvenue dans le monde irréel.

Dites "design", et surgissent instantanément la Louis ghost chair de Philippe Starck aux parois invisibles, le stylo bic "Cristal" au capuchon bleu qui siffle, ou encore la virgule de Nike qui accroche le regard. C'est que le terme est d'abord assimilé à ce qui est matériel et / ou graphique, au détriment de tout un pan de la création : le design numérique. Apparue avec l’ère informatique, cette discipline à part entière a gagné ses galons avec l'explosion d'Internet, ainsi que la multiplication des interface numériques. Il en va ainsi des téléphones portables aux diverses bornes d’achat, en passant par l’intégralité des sites web ou des logiciels : le design numérique est aujourd’hui incontournable, et bouleverse bien des codes, ouvrant tout un nouveau champ d’expérimentation et défiant les catégories traditionnelles. Le V&A, avec l'exposition interactive

Decode : Digital Sensitive Sensations, dévoile au grand jour la richesse de la création contemporaine dans le domaine, réunissant une série d’œuvres créées par des designers et artistes de renommée internationale, tels Daniel Brown, Golan Levin, Daniel Rozin, Troika ou encore Karsten Schmidt.

Les technologies numériques fournissent à la fois un champ d’exploration vierge et une série de nouveaux outils aux créateurs. Ces derniers ont ainsi une liberté jusqu’ici inimaginable... et sans contrainte financière. Codes évolutifs qui changent à l’infini sans intervention du programmateur, création "altérées" par le comportement du spectateur, génération d’images spontanées et imprévisibles en allant piocher sur la toile... Si le design numérique est fondamentalement basé sur les mathématiques et l’agencement de 1 et de 0 - briques de tout code informatique - le résultat peut être aussi aléatoire et surprenant. L’entrée de l’exposition se fait ainsi par la traversée d’un long couloir parsemé de tiges en diodes lumineuses comme un champ de blé virtuel (

Dune, Daan Roosegaarde, 2007), et l'écho des pas fait varier l’intensité lumineuse de ces plantes comme le vent courbe les tiges. Le décor est planté, et le cheminement devient autant palpable que virtuel. La scénographie est minimaliste, avec pour seule compagnie une profusion d'écrans lumineux de toutes tailles, qui se détachent des murs noirs.

Le premier temps de l'exposition, "Code", est basé sur la création brute de programmes informatiques. Le code se fait alors nouveau matériau, mais aussi source d’inspiration et de surprise pour le designer. Entrée en douceur dans l'univers du design numérique, l'imagerie est familière, comme le montre

Anis, Solar (2009) de Robert Hodgin, dont les éclats de

lignes colorées apparaissent au rythme des sons ambiants - ce que des logiciels comme iTunes ont, depuis plusieurs années, banalisé. Dans le même esprit,

Arcs 21 (2009), de l’Autrichienne Lia 2009, répète inlassablement des arcs de couleurs, jusqu’à recouvrir totalement l’écran. Deux programmes se détachent de la masse lumineuse :

Data-scan (2009) de l’artiste japonais Ryoji Ikeda, qui entrelace de façon vertigineuse sur une table-écran des résultats d’études menées sur les étoiles et sur l’ADN humain, et dont le tressage d’une masse démesurée d’informations issues de l’infiniment grand et de l’infiniment petit illustre les limites de la compréhension possible de ces objets qui dépassent l’intellect humain ; et

Digital Zoetrope (2008), avec lequel le designer Troika détourne l’usage du zootrope en faisant circuler autour de la roue central des mots défilant à plusieurs vitesses, et qui, s’immobilisant un court instant, forment des haïkus aléatoires, avant de reprendre leur course folle.

L'effet d'optique confine à l'hypnose dans l'espace intitulé "Network", qui arpente les traces digitales laissées par les montagnes de clics sur la toile. A la froideur de "Code" répond ici un retour paradoxal à l'humain, dans un univers numérique qui joue sur les échelles. De l’aviation au passage du temps, en passant par la ville, tout devient alors affaire de réseau pour redonner un sens ou adoucir un monde bourdonnant, parfois agressif. Ainsi, l’œuvre

We Feel Fine (2005 à nos jours), de Jonathan Harris et Sep Kamvar, est un nuage de points formé par une immense banque de données des sentiments couchés sur plus de 12 millions de blogs et autre journaux intimes numériques, et qui retrace ainsi un portrait des humeurs et émotions de la planète. Toujours dans l’expression des sentiments,

Make-Out (2009), de Rafael Lozano-

Hemmer, arrange des tableaux composés d’un patchwork de photographies de baisers glanées de manière statistique sur la toile : 50% des visuels sont ceux de deux femmes s’embrassant, 25% deux hommes, et le dernier quart restant de couples hétérosexuels.

Sascha Pohflepp et Karsten Schmidt sont, quant à eux, à l’origine du

Social Collider qui révèle les interconnections entre les conversations sur twitter sur n'importe quel sujet. L’artiste explique que "

la somme des données que l’on produit en permanence procure un ensemble complet de contextes dont beaucoup peuvent révéler au cours du temps des relations inattendues." Là où Internet promet de l’instantané et un semblant d’absolu, ce projet réintroduit à la fois des liens de causalité et une évolution temporelle qui permet de mieux cerner ce bouillonnement. "Network" met ainsi finement en avant les liens, volontaires ou subis, qui se tissent à foison sur la toile. Si Gaïa n’existe pas, le réseau y pallie et relie désormais les hommes en une méta-intelligence planètaire.

Decode : Digital Design Sensations s'achève ainsi par "

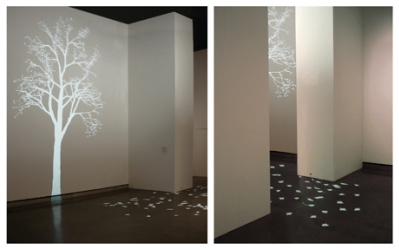

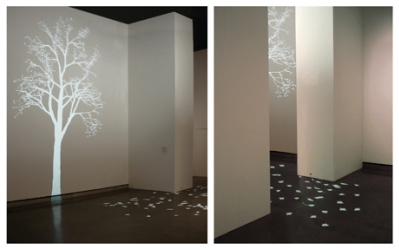

Interaction", sans doute parce qu’elle est la discipline la plus récente des trois : il y est envisagé la facon dont l’homme peut interagir avec les machines. Si les mondes ainsi créés sont bel et bien virtuels, certains sont comme des reflets numériques du réel. À l'instar de

Lightweeds

(2006) et

Tree (2005), où Simon Heijdens imagine une forêt pollénisée par le passage du visiteur qui dissème les graines et éparpille le sol de feuilles virtuelles qui jonchent le sol à l’approche de l’automne. Tout autant empreint de lyrisme, le collectif coréen Everyware invite à glisser ses doigts sur un écran recouvert de sable noir, faisant apparaître des créatures aquatiques mobiles dans chaque ligne tracée (

Oasis, 2008-2009). Toutes les oeuvres réunies dans cette section dénotent moins l'action de l'homme sur la machine que la façon dont celle-ci peut directement influer sur l'image de l'homme, comme si le virtuel forçait à reconsidérer qui et ce que nous sommes. Ainsi, sur quinze travaux exposés, un tiers sont des déclinaisons de la notion de miroir : le

Weave Mirror (2007), par Danile Rozinn, reproduit l'ombre des visiteurs, et le

Venetian Mirror (2009), du collectif italien Fabrica, met en scène le cérémoniel de la pose pour une peinture, avant que l'image ne se révèle lentement à l'écran et reste en écho quelques instants. Comme un miroir qui garderait le reflet en mémoire.

Decode, vertiges numériques

Decode, vertiges numériques

lignes colorées apparaissent au rythme des sons ambiants - ce que des logiciels comme iTunes ont, depuis plusieurs années, banalisé. Dans le même esprit, Arcs 21 (2009), de l’Autrichienne Lia 2009, répète inlassablement des arcs de couleurs, jusqu’à recouvrir totalement l’écran. Deux programmes se détachent de la masse lumineuse : Data-scan (2009) de l’artiste japonais Ryoji Ikeda, qui entrelace de façon vertigineuse sur une table-écran des résultats d’études menées sur les étoiles et sur l’ADN humain, et dont le tressage d’une masse démesurée d’informations issues de l’infiniment grand et de l’infiniment petit illustre les limites de la compréhension possible de ces objets qui dépassent l’intellect humain ; et Digital Zoetrope (2008), avec lequel le designer Troika détourne l’usage du zootrope en faisant circuler autour de la roue central des mots défilant à plusieurs vitesses, et qui, s’immobilisant un court instant, forment des haïkus aléatoires, avant de reprendre leur course folle.

lignes colorées apparaissent au rythme des sons ambiants - ce que des logiciels comme iTunes ont, depuis plusieurs années, banalisé. Dans le même esprit, Arcs 21 (2009), de l’Autrichienne Lia 2009, répète inlassablement des arcs de couleurs, jusqu’à recouvrir totalement l’écran. Deux programmes se détachent de la masse lumineuse : Data-scan (2009) de l’artiste japonais Ryoji Ikeda, qui entrelace de façon vertigineuse sur une table-écran des résultats d’études menées sur les étoiles et sur l’ADN humain, et dont le tressage d’une masse démesurée d’informations issues de l’infiniment grand et de l’infiniment petit illustre les limites de la compréhension possible de ces objets qui dépassent l’intellect humain ; et Digital Zoetrope (2008), avec lequel le designer Troika détourne l’usage du zootrope en faisant circuler autour de la roue central des mots défilant à plusieurs vitesses, et qui, s’immobilisant un court instant, forment des haïkus aléatoires, avant de reprendre leur course folle. Hemmer, arrange des tableaux composés d’un patchwork de photographies de baisers glanées de manière statistique sur la toile : 50% des visuels sont ceux de deux femmes s’embrassant, 25% deux hommes, et le dernier quart restant de couples hétérosexuels.

Hemmer, arrange des tableaux composés d’un patchwork de photographies de baisers glanées de manière statistique sur la toile : 50% des visuels sont ceux de deux femmes s’embrassant, 25% deux hommes, et le dernier quart restant de couples hétérosexuels.  (2006) et Tree (2005), où Simon Heijdens imagine une forêt pollénisée par le passage du visiteur qui dissème les graines et éparpille le sol de feuilles virtuelles qui jonchent le sol à l’approche de l’automne. Tout autant empreint de lyrisme, le collectif coréen Everyware invite à glisser ses doigts sur un écran recouvert de sable noir, faisant apparaître des créatures aquatiques mobiles dans chaque ligne tracée (Oasis, 2008-2009). Toutes les oeuvres réunies dans cette section dénotent moins l'action de l'homme sur la machine que la façon dont celle-ci peut directement influer sur l'image de l'homme, comme si le virtuel forçait à reconsidérer qui et ce que nous sommes. Ainsi, sur quinze travaux exposés, un tiers sont des déclinaisons de la notion de miroir : le Weave Mirror (2007), par Danile Rozinn, reproduit l'ombre des visiteurs, et le Venetian Mirror (2009), du collectif italien Fabrica, met en scène le cérémoniel de la pose pour une peinture, avant que l'image ne se révèle lentement à l'écran et reste en écho quelques instants. Comme un miroir qui garderait le reflet en mémoire.

(2006) et Tree (2005), où Simon Heijdens imagine une forêt pollénisée par le passage du visiteur qui dissème les graines et éparpille le sol de feuilles virtuelles qui jonchent le sol à l’approche de l’automne. Tout autant empreint de lyrisme, le collectif coréen Everyware invite à glisser ses doigts sur un écran recouvert de sable noir, faisant apparaître des créatures aquatiques mobiles dans chaque ligne tracée (Oasis, 2008-2009). Toutes les oeuvres réunies dans cette section dénotent moins l'action de l'homme sur la machine que la façon dont celle-ci peut directement influer sur l'image de l'homme, comme si le virtuel forçait à reconsidérer qui et ce que nous sommes. Ainsi, sur quinze travaux exposés, un tiers sont des déclinaisons de la notion de miroir : le Weave Mirror (2007), par Danile Rozinn, reproduit l'ombre des visiteurs, et le Venetian Mirror (2009), du collectif italien Fabrica, met en scène le cérémoniel de la pose pour une peinture, avant que l'image ne se révèle lentement à l'écran et reste en écho quelques instants. Comme un miroir qui garderait le reflet en mémoire.