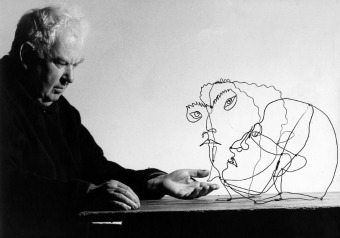

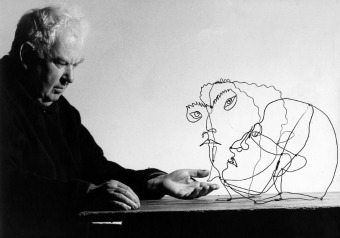

Jusqu'au 14 août, cet "oiseleur du fer" qu'était Alexander Calder (1898-1976), est exposé à la National Portrait Gallery de Washington. Autre surnom donné par son ami Jacques Prévert à ce sculpteur et dessinateur fasciné par les autres, au point d'avoir réalisé plus d'une centaine de portraits au fil de ses cinquante années de carrière : "Ingénieur hilare", qui relève à la fois la technicité de ce maître du fil de fer tout autant que sa malice. Elément longtemps négligé dans son oeuvre, les croquis, peintures, sculptures et mobiles figurant des visages sont enfin mis à l'honneur dans cette exposition conçue par Barbara Zabel, professeur d'Histoire de l'art au Connecticut College.

Et leurs yeux se rencontrèrent. A l'été 1929, Alexander Calder, jeune artiste américain installé depuis quelques années à Paris, est à bord du paquebot De Grasse en route pour New York. Au même moment, Louisa Cushing James, accompagnée de son père, s'en retourne dans sa contrée natale après un voyage en Europe. Calder est immédiatement subjugué par la chevelure ébouriffée de la jeune femme. Il s'empresse de lui faire la cour. Avec succès. Ce qui devait être une brève romance de voyage se poursuit : Calder rend visite à sa future belle famille quelques semaines plus tard dans leur maison de villégiature à Cape Cod. Et Louisa le rejoint pour quelques semaines à Paris, l'année suivante. Bien que la mère de la jeune femme ne s'enthousiasme guère de l'union qui se profile, les deux amants se marient en 1931. Plus de vingt-cinq années d'heureux mariage les attendent. Une rencontre décisive dans la vie de Calder qui ne manque pas de l'inspirer dans son mode d'expression favori : le dessin.

Vulnérable

Un trait spontané trace les contours des

deux personnages principaux : Calder, dénudé et vulnérable, tente d'échapper à la créature mi-sirène, mi-serpent, coiffée d'une tête de méduse qui se laisse tomber d'une branche au-dessus de lui. A l'arrière-plan, sur quelques collines sommairement esquissées, une autre femme poursuit son compagnon, soulignant la force libidineuse du dessin. Ce dessin de 1929,

Untitled (Self-portrait with Medusa), met ainsi en scène Louisa qui, en raison de sa tignasse indomptable, acquiert le surnom affectueux de Méduse. Ce qui est aussi le nom d'une sculpture datant de 1930, où quelques fils tordus suffisent à faire s'élever une coiffe déstructurée, à aligner les yeux en un regard porté au loin, à la fois songeur et resplendissant, et à fondre les fines lignes du nez et de la bouche en une harmonieuse expression de bonté. Magnanime, cette tête rappelle effectivement le mythe ancien de Méduse et Persée et le pouvoir du regard de la créature prend forme ici dans la transparence des lignes de fer.

Ce portrait métallique initie une longue série de sculptures et mobiles - comme Marcel Duchamp a baptisé ces formes en deux dimensions suspendues - confectionnés par Calder par admiration pour des personnages de la vie publique, par reconnaissance pour ses collègues artistes, par affection pour ses amis et sa famille. Le genre du portrait ayant longtemps été délaissé, il n'est pas étonnant que cette part prolifique du tordeur de fer soit restée dans l'ombre. Comme l'explique la commissaire de l'exposition, Barbara Zabel, Calder "

ressentait constamment l'urgence de créer, n'importe quand et n'importe où" : "

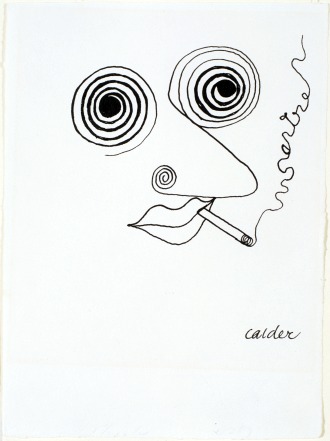

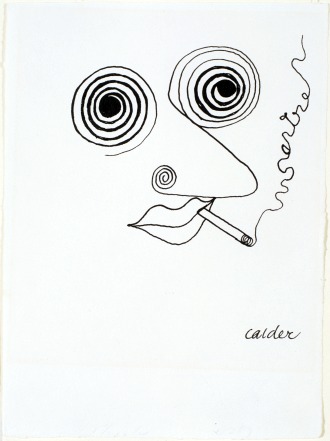

Au restaurant, ça pouvait être sur une simple serviette. C'était pour lui un moyen de converser avec ses amis." Ainsi, à une soirée mondaine new-yorkaise en 1929, il rencontre pour la première fois la caricaturiste Aline Fruhauf (1907-1978). Celle-ci a été engagée par la revue

Top Notes pour effectuer quelques dessins satiriques des convives. Quelque peu à l'écart, Calder s'approche soudain de l'artiste à l'oeuvre pour saisir son crayon et son calepin et lui présenter son portrait en miroir. D'abord surprise puis amusée, Fruhauf lui demande de signer ces quelques traits de crayons savamment couchés sur le papier. Peu flatteurs, les traits s'attardent sur les sourcils épais, le nez écrasé, le cou long et frêle, le menton pointu. Elle dira à propos de ce geste espiègle : "

Le résultat était une caricature qui mettait en avant, non seulement mes propres défauts, mais aussi ceux de mes parents pauvrement dotés de chaque côté de ma famille." Témoin du talent de Calder pour saisir les grandes lignes d'une personnalité, sans l'enfermer dans cette perception pour autant.

Mouvant

Il aime d'ailleurs à choisir des modèles aux traits atypiques. Calvin Coolidge par exemple. Président des Etats Unis entre 1923 et 1929, ce personnage fade devient rapidement la coqueluche des caricaturistes. Calder s’approprie de même le physique du politicien en 1927, et l'associe à un oiseau. Derrière son nez comme un bec pointu, de petits yeux resserrés scrutent les alentours avec méfiance. L'oreille est une aile et les joues dessinent le torse bombé de l'oiseau qui se termine par un crâne dégarni, sur lequel se dresse mollement une petite crête.

Mais ous les portraits réalisés par Calder ne sont pas des caricatures, même si l'exagération est très souvent un outil de choix pour celui qui aime signifier ce qui fait l'individualité des personnes représentées. Barbara Zabel perçoit dans les portraits de Calder "

toute l'admiration affectueuse qu'il éprouvait pour ses sujets" : "

C'est cette sincérité qui lui permet de percevoir avec une acuité remarquable les idiosyncrasies et les particularités intrinsèques de chaque individu. Ses portraits ne se voulaient d'ailleurs pas railleurs mais plutôt enjoués, drôles." C'est probablement aussi cette inclination qui est à l'origine d'une nouvelle conception du portrait qui voit alors le jour. Si, auparavant, les portraits capturaient leur sujet et le figeaient à jamais, les sculptures, puis surtout les mobiles de Calder, à l'inverse, libèrent la description du modèle. Comme un écho en trois dimension à la révolution psychanalytique, qui, depuis quelques années, a fait évoluer la conception de la psyché : les individus sont désormais considérés comme des personnalités complexes.

Il faut donc réinventer le genre du portrait pour illustrer cette identité mouvante, et les oeuvres de Calder sont un écrin de choix. Suspendus dans l'espace, elles chavirent, tournent, chancèlent. Le mouvement ininterrompu reflète le flux de personnalités, leur aspect changeant. Barbara Zabel rappelle d'ailleurs que l'ombre projetée des sculptures sur le sol ou le mur est tout aussi importante que l'objet lui-même : "

Le soubresaut léger des sculptures ou mobiles dessine des ombres changeantes, presque comme des ombres chinoises raconteraient une histoire, celle d'une collection de facettes révélées à l'occasion de divers rencontres." Les portraits de Calder, surtout ceux de ses proches, sont davantage une accumulation de vues, de perceptions, de rôles, de perspectives d'une même personnalité. Sartre, qui a commenté l'oeuvre du sculpteur américain dans son essai

Les mobiles de Calder en 1946, est fasciné par le mouvement imprévisible des formes métalliques, délicatement déséquilibrées : "

Une destinée de mouvement est esquissée pour elles mais il leur revient ensuite d'en explorer l'errance. Il ne sert à rien de leur jeter un regard furtif, il faut vivre avec elles, en être fasciné. C'est seulement à ce moment que se révèle la beauté des formes pures et changeantes, à la fois si libres et si disciplinées."

Chancelant

"

Calder était obnubilé par le mouvement  sous toutes ses formes, en particulier lorsqu'il s'agissait de sa transcription mécanique

sous toutes ses formes, en particulier lorsqu'il s'agissait de sa transcription mécanique", poursuit la commissaire. Issu d'une famille d'artistes - son père sculpte, sa mère peint - Alexander Calder a été encouragé, très jeune, à s'intéresser au bricolage, moyen peu onéreux d'améliorer ses jouets ou de confectionner des bijoux pour les poupées de sa sœur. Il pousse cet attachement à la construction jusqu'à entamer des études d'ingénieur. Mais après quelques années d'exercice, c'est sous une forme ludique et créative qu'il veut vivre sa passion. Lors de son retour à New York pour ses études aux Beaux-arts, Calder accepte d'être pigiste, entre 1924 et 1926, pour un magazine de sport et d'enquête policière. Il est amené à suivre autant des événements sportifs que diverses représentations de cirque, se découvrant une fascination pour les contorsions du corps humain.

Assistant plusieurs fois au même spectacle afin de pouvoir réaliser des croquis ressemblants, Calder court d'un emplacement à un autre, estimant que certains numéros se contemple d'en haut alors que d'autres sont valorisés par une vision en contre-plongée. Une expérience qui lui permet de développer une compréhension visuelle aiguisée des possibles articulations du corps humain, et qui sert ensuite ses nombreux portraits de sportifs comme celui de la tenniswoman Helen Wills, réalisé en 1928. Ici, la simplicité du fil se contorsionnant pour attraper une balle basse pare d'élégance le geste impulsif ; la jambe lancée en l'air entrouve audacieusement les volants de la jupe ; tout détail inutile est sacrifié au mouvement, à l'attention centrée sur la balle imaginaire. La figure paraît sur le point de perdre l'équilibre, prête à basculer à tout instant, emmenée par la raquette tendue vers l'avant.

Insaisissable

Fervent adepte du modernisme avec son engagement pour l'abstraction, Calder met à profit son fil de fer pour exprimer

a minima l'ampleur d'idées complexes, aux perspectives multiples. C'est en ce sens que le mobile dédié à son ami artiste, le dessinateur

Saul Steinberg (1914-1999), en 1954, est certainement l'un des portraits les plus représentatifs de son travail. A mi-chemin entre l'abstraction - impliquant l'imagination du spectateur pour voir ce qui n'est que suggéré - et la figuration, ce mobile concilie richesse et simplicité en une seule grammaire. "

C'est un récit fascinant qui se déploie sous nos yeux", estime Barbara Zabel. Sur une petite île triangulaire, Steinberg est matérialisé debout, une lettre à la main, tenant fermement un parapluie pour se protéger des nuages qui se déchaînent quelques torsions métalliques plus loin. Steinberg aimait écrire à ses amis et orner ses lettres de croquis, les mêmes qui ont accompagné

The New Yorker pendant plus de soixante ans et qui ont fait sa renommée. Toutefois, Steinberg a connu des revers

importants, ayant réchappé de peu au fascisme avant de fuir pour les Etats-Unis. Les nuages menaçants renvoient à son humour grinçant qui n'était jamais sans annoncer une catastrophe prochaine. Le mobile oscille entre la figure esquissée de face, ancrée sous son parapluie d'un côté et l'essaim de nuages de l'autre, entre l'esprit combatif de l'individu et la force destructrice des événements. Le basculement se fait au rythme des relations qui se nouent : entre Calder et son ami, libre d'exprimer un moi multiple, hésitant, insaisissable. Et puis entre l'oeuvre et le spectateur, libre de choisir l'issue qu'il préfère… et puis de changer d'avis.

deux personnages principaux : Calder, dénudé et vulnérable, tente d'échapper à la créature mi-sirène, mi-serpent, coiffée d'une tête de méduse qui se laisse tomber d'une branche au-dessus de lui. A l'arrière-plan, sur quelques collines sommairement esquissées, une autre femme poursuit son compagnon, soulignant la force libidineuse du dessin. Ce dessin de 1929, Untitled (Self-portrait with Medusa), met ainsi en scène Louisa qui, en raison de sa tignasse indomptable, acquiert le surnom affectueux de Méduse. Ce qui est aussi le nom d'une sculpture datant de 1930, où quelques fils tordus suffisent à faire s'élever une coiffe déstructurée, à aligner les yeux en un regard porté au loin, à la fois songeur et resplendissant, et à fondre les fines lignes du nez et de la bouche en une harmonieuse expression de bonté. Magnanime, cette tête rappelle effectivement le mythe ancien de Méduse et Persée et le pouvoir du regard de la créature prend forme ici dans la transparence des lignes de fer.

deux personnages principaux : Calder, dénudé et vulnérable, tente d'échapper à la créature mi-sirène, mi-serpent, coiffée d'une tête de méduse qui se laisse tomber d'une branche au-dessus de lui. A l'arrière-plan, sur quelques collines sommairement esquissées, une autre femme poursuit son compagnon, soulignant la force libidineuse du dessin. Ce dessin de 1929, Untitled (Self-portrait with Medusa), met ainsi en scène Louisa qui, en raison de sa tignasse indomptable, acquiert le surnom affectueux de Méduse. Ce qui est aussi le nom d'une sculpture datant de 1930, où quelques fils tordus suffisent à faire s'élever une coiffe déstructurée, à aligner les yeux en un regard porté au loin, à la fois songeur et resplendissant, et à fondre les fines lignes du nez et de la bouche en une harmonieuse expression de bonté. Magnanime, cette tête rappelle effectivement le mythe ancien de Méduse et Persée et le pouvoir du regard de la créature prend forme ici dans la transparence des lignes de fer.  Mais ous les portraits réalisés par Calder ne sont pas des caricatures, même si l'exagération est très souvent un outil de choix pour celui qui aime signifier ce qui fait l'individualité des personnes représentées. Barbara Zabel perçoit dans les portraits de Calder "toute l'admiration affectueuse qu'il éprouvait pour ses sujets" : "C'est cette sincérité qui lui permet de percevoir avec une acuité remarquable les idiosyncrasies et les particularités intrinsèques de chaque individu. Ses portraits ne se voulaient d'ailleurs pas railleurs mais plutôt enjoués, drôles." C'est probablement aussi cette inclination qui est à l'origine d'une nouvelle conception du portrait qui voit alors le jour. Si, auparavant, les portraits capturaient leur sujet et le figeaient à jamais, les sculptures, puis surtout les mobiles de Calder, à l'inverse, libèrent la description du modèle. Comme un écho en trois dimension à la révolution psychanalytique, qui, depuis quelques années, a fait évoluer la conception de la psyché : les individus sont désormais considérés comme des personnalités complexes.

Mais ous les portraits réalisés par Calder ne sont pas des caricatures, même si l'exagération est très souvent un outil de choix pour celui qui aime signifier ce qui fait l'individualité des personnes représentées. Barbara Zabel perçoit dans les portraits de Calder "toute l'admiration affectueuse qu'il éprouvait pour ses sujets" : "C'est cette sincérité qui lui permet de percevoir avec une acuité remarquable les idiosyncrasies et les particularités intrinsèques de chaque individu. Ses portraits ne se voulaient d'ailleurs pas railleurs mais plutôt enjoués, drôles." C'est probablement aussi cette inclination qui est à l'origine d'une nouvelle conception du portrait qui voit alors le jour. Si, auparavant, les portraits capturaient leur sujet et le figeaient à jamais, les sculptures, puis surtout les mobiles de Calder, à l'inverse, libèrent la description du modèle. Comme un écho en trois dimension à la révolution psychanalytique, qui, depuis quelques années, a fait évoluer la conception de la psyché : les individus sont désormais considérés comme des personnalités complexes. sous toutes ses formes, en particulier lorsqu'il s'agissait de sa transcription mécanique", poursuit la commissaire. Issu d'une famille d'artistes - son père sculpte, sa mère peint - Alexander Calder a été encouragé, très jeune, à s'intéresser au bricolage, moyen peu onéreux d'améliorer ses jouets ou de confectionner des bijoux pour les poupées de sa sœur. Il pousse cet attachement à la construction jusqu'à entamer des études d'ingénieur. Mais après quelques années d'exercice, c'est sous une forme ludique et créative qu'il veut vivre sa passion. Lors de son retour à New York pour ses études aux Beaux-arts, Calder accepte d'être pigiste, entre 1924 et 1926, pour un magazine de sport et d'enquête policière. Il est amené à suivre autant des événements sportifs que diverses représentations de cirque, se découvrant une fascination pour les contorsions du corps humain.

sous toutes ses formes, en particulier lorsqu'il s'agissait de sa transcription mécanique", poursuit la commissaire. Issu d'une famille d'artistes - son père sculpte, sa mère peint - Alexander Calder a été encouragé, très jeune, à s'intéresser au bricolage, moyen peu onéreux d'améliorer ses jouets ou de confectionner des bijoux pour les poupées de sa sœur. Il pousse cet attachement à la construction jusqu'à entamer des études d'ingénieur. Mais après quelques années d'exercice, c'est sous une forme ludique et créative qu'il veut vivre sa passion. Lors de son retour à New York pour ses études aux Beaux-arts, Calder accepte d'être pigiste, entre 1924 et 1926, pour un magazine de sport et d'enquête policière. Il est amené à suivre autant des événements sportifs que diverses représentations de cirque, se découvrant une fascination pour les contorsions du corps humain.  importants, ayant réchappé de peu au fascisme avant de fuir pour les Etats-Unis. Les nuages menaçants renvoient à son humour grinçant qui n'était jamais sans annoncer une catastrophe prochaine. Le mobile oscille entre la figure esquissée de face, ancrée sous son parapluie d'un côté et l'essaim de nuages de l'autre, entre l'esprit combatif de l'individu et la force destructrice des événements. Le basculement se fait au rythme des relations qui se nouent : entre Calder et son ami, libre d'exprimer un moi multiple, hésitant, insaisissable. Et puis entre l'oeuvre et le spectateur, libre de choisir l'issue qu'il préfère… et puis de changer d'avis.

importants, ayant réchappé de peu au fascisme avant de fuir pour les Etats-Unis. Les nuages menaçants renvoient à son humour grinçant qui n'était jamais sans annoncer une catastrophe prochaine. Le mobile oscille entre la figure esquissée de face, ancrée sous son parapluie d'un côté et l'essaim de nuages de l'autre, entre l'esprit combatif de l'individu et la force destructrice des événements. Le basculement se fait au rythme des relations qui se nouent : entre Calder et son ami, libre d'exprimer un moi multiple, hésitant, insaisissable. Et puis entre l'oeuvre et le spectateur, libre de choisir l'issue qu'il préfère… et puis de changer d'avis.