De Temps en Temps

De Temps en Temps

En association avec le Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherches sur l'Imaginaire appliquées à la Littérature (L.A.P.R.I.L.), le Centre d'Etude et de Recherche sur les Littératures de l'Imaginaire (C.E.R.L.I.)tenait, à l'Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, du 26 au 28 Novembre, son colloque annuel organisé par Natacha Vas-Deyres et Gérard Peylet, dédié cette année à l'exploration des représentations et figures du temps dans la littérature et le cinéma fantastique et de science-fiction.

Science-fiction et fantastique offrent des moyens tout à fait spécifiques d'explorer la notion de temps et d'en figurer l'expérience à la fois au cinéma et en littérature. Les différents intervenants ont ainsi analysé de multiples visions du passé, présent et futur, dans cette ouverture des possibles que constituent les domaines de l'imaginaire.

Science-fiction et fantastique offrent des moyens tout à fait spécifiques d'explorer la notion de temps et d'en figurer l'expérience à la fois au cinéma et en littérature. Les différents intervenants ont ainsi analysé de multiples visions du passé, présent et futur, dans cette ouverture des possibles que constituent les domaines de l'imaginaire.

Résurgences et Hantises

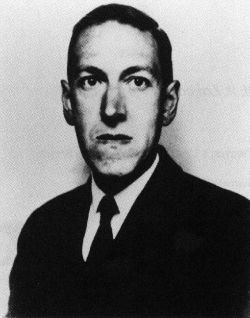

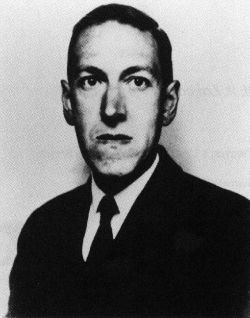

Le temps peut être interrogé sous l'angle de la résurgence d'un passé anxiogène dans le présent. Le fantastique est souvent cette fissure dans le réel par laquelle s'engouffrent les fantômes de nos angoisses les plus profondes. Chez H.P. Lovecraft, écrivain américain né en 1890 et mort en 1937, dont l'œuvre à la fois fantastique et de science-fiction déploie une mythologie hantée par des races anciennes et des dieux terrifiants, le présent, fragile, est toujours menacé par un en-dessous, le passé, et un au-dessus, l'avenir ou plutôt l'absence d'avenir, comme le montre Cécile Colin – Allocataire-monitrice à Montpellier III - dans son analyse de cinq nouvelles, "Dans l’Abîme du temps", "L’appel de Cthulhu", "L’Affaire Charles Dexter Ward", "Les Rats dans les murs" et "Les Montagnes hallucinées". "The past is real" - Le passé est réel, écrit l'auteur américain.

De même, à l'époque victorienne, la révolution psychanalytique mais aussi la théorie de l'évolution attirent l'attention sur les zones d'ombre de l'humain, ce qui peut expliquer, dans les textes de cette époque, la prégnance dans l'imaginaire du motif du retour de l'enfoui. Le premier mari que l'on croyait mort et qu'il faut désormais éliminer parce que son retour menace le nouvel équilibre, le secret qu'il faut découvrir, autant d'exemples de cette résurgence du passé dans le présent, que l'on retrouve dans Pierre de Lune de Wilkie Collins, Le secret de Lady Audley de Mary Elizabeth Braddon et quelques nouvelles de Montagu Rhodes James, œuvres analysées par Françoise Dupeyron-Lafay – Professeur en Etudes anglophones à Paris XII. Dans ces récits, qui ne sont pas tous à proprement parler fantastiques mais dont les thématiques et l'esthétique trouvent des échos dans le genre, ce qui a été réprimé refait toujours surface.

De même, à l'époque victorienne, la révolution psychanalytique mais aussi la théorie de l'évolution attirent l'attention sur les zones d'ombre de l'humain, ce qui peut expliquer, dans les textes de cette époque, la prégnance dans l'imaginaire du motif du retour de l'enfoui. Le premier mari que l'on croyait mort et qu'il faut désormais éliminer parce que son retour menace le nouvel équilibre, le secret qu'il faut découvrir, autant d'exemples de cette résurgence du passé dans le présent, que l'on retrouve dans Pierre de Lune de Wilkie Collins, Le secret de Lady Audley de Mary Elizabeth Braddon et quelques nouvelles de Montagu Rhodes James, œuvres analysées par Françoise Dupeyron-Lafay – Professeur en Etudes anglophones à Paris XII. Dans ces récits, qui ne sont pas tous à proprement parler fantastiques mais dont les thématiques et l'esthétique trouvent des échos dans le genre, ce qui a été réprimé refait toujours surface.

Le thème du passé qui fait irruption dans le présent est aussi au cœur du motif des mondes perdus qu'évoque Patricia Crouan-Véron, Paris XII. Dans des romans d'aventure qui doivent beaucoup à l’univers de Rider Haggard, la série des "Amelia Peabody" d'Elisabeth Peters ainsi qu'une série de Wilbur Smith, l'archéologie est centrale. Il s'agit ainsi toujours d'un retour en arrière vers le passé, mais aussi d’une réécriture d'un texte littéraire précédent.

Figures de la mort

Le fantôme est un cas évident de figuration de la mort et du temps. C'est pourquoi Gilles Ménégaldo, Professeur en études anglophones à l’université de Poitiers, interroge plusieurs films, notamment Le portrait de Jennie de William Dieterle et Les Innocents de Jack Clayton, où la présence spectrale est là encore la trace d'un passé refoulé. Par différents moyens visuels ou sonores – traitement des couleurs, effets de flou, silence, bande-son énigmatique - est mis en scène le fantomatique, la contamination du réel par le spectral.

Clayton, où la présence spectrale est là encore la trace d'un passé refoulé. Par différents moyens visuels ou sonores – traitement des couleurs, effets de flou, silence, bande-son énigmatique - est mis en scène le fantomatique, la contamination du réel par le spectral.

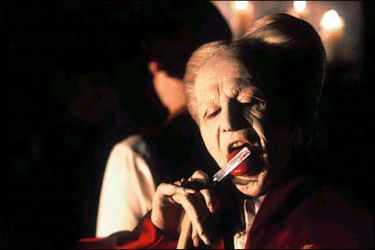

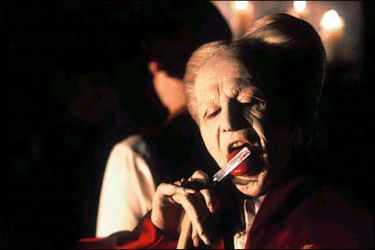

Aux côtés du fantôme, le vampire est une autre figuration possible de ces thématiques. Il est le non-mort, celui qui vient par définition du passé et qui contamine de sa présence menaçante le présent. Il impose une temporalité problématique, ambiguë. Bérénice Bonhomme, chargée de cours en cinéma à Paris III, se penche plus précisément sur la question de la "lenteur rapide" du vampire, oxymore qui rend bien compte de la représentation de cette créature au cinéma. Alors que l'on s'attendrait à une figuration de sa toute-puissance par des effets de vitesse et d'accélérés, on remarque que, dans les films de vampires classiques, le ralenti est privilégié ainsi que les effets de montage qui rendent le surgissement dans l'instant. Le vampire est ainsi également l'illusionniste, celui qui se joue du réel et devient la figuration même des pouvoirs du cinéma.

La mort hante aussi l'œuvre de Dino Buzzati (1906-1972) comme le souligne Delphine Gachet de l’Université Bordeaux III. La fuite du temps qui nous entraîne inexorablement vers le trépas est ainsi au cœur des nouvelles fantastiques les plus personnelles et les plus modernes de l'auteur italien. Ici, le fantastique figure cette angoisse non par une créature mais par des configurations spécifiques du récit, par exemple en spatialisant le temps : l’image verticale de la chute dans "Jeune fille qui tombe" est ainsi une représentation de l'écoulement fatal du temps.

Le moment précis de la mort peut enfin être au coeur même d'une oeuvre qui dilate cet instant tragique, cette "seconde labyrinthique", comme la nomme Emmanuel Plasseraud,enseignant à Lille III. La Clepsydre de Wojciech Has, L'armée des 12 singes de Terry Gilliam, Mulholland Drive de David Lynch et Klimt de Raoul Ruiz sont des films qui s'ouvrent et se terminent sur ce même instant de la mort et s'installent ainsi dans un entre-deux. Le récit se déploie dans la seconde fatale telle qu'elle est vécue par le personnage lui-même comme un labyrinthe intérieur et subjectif. Néanmoins, le passé n'est pas seulement lié à une angoisse de la mort et de la résurgence mais peut aussi être interrogé en termes de construction d'une mémoire et d'une identité.

Le moment précis de la mort peut enfin être au coeur même d'une oeuvre qui dilate cet instant tragique, cette "seconde labyrinthique", comme la nomme Emmanuel Plasseraud,enseignant à Lille III. La Clepsydre de Wojciech Has, L'armée des 12 singes de Terry Gilliam, Mulholland Drive de David Lynch et Klimt de Raoul Ruiz sont des films qui s'ouvrent et se terminent sur ce même instant de la mort et s'installent ainsi dans un entre-deux. Le récit se déploie dans la seconde fatale telle qu'elle est vécue par le personnage lui-même comme un labyrinthe intérieur et subjectif. Néanmoins, le passé n'est pas seulement lié à une angoisse de la mort et de la résurgence mais peut aussi être interrogé en termes de construction d'une mémoire et d'une identité.

Identité et Mémoire

Ainsi, le passé peut être un passé culturel qu'il faut s’approprier ou transgresser pour fonder sa propre identité. Dans cette perspective se situent "Léger retard" d'André Berthiaume, "Deux images dans une vasque" de Gilles Pellerin et "Sur la scène des siècles" de Daniel Sernine, textes fantastiques québecois qu'évoquent Simone Grossman - Littérature française, Université Bar Illan. Les références à la culture ancienne, c'est-à-dire européenne, s'insèrent dans un jeu complexe de réécriture au sein de fictions contemporaines pour tenter d'élaborer une identité culturelle québecoise propre.

Par ailleurs, l'enjeu mémoriel est fondamental dans cette dialectique entre le temps et l'identité, car la mémoire constitue précisément le fondement d'une identité. Danièle André – Maître de conférences en Anglais à l’Université de Corse – analyse ainsi comment le film de science-fiction d’Omar Naim, The Final Cut, pose le problème du rapport entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Dans cet univers, chacun porte une puce qui enregistre tous les événements de sa vie. A la mort de l'individu, cette puce est retirée et les images peuvent être montées et diffusées aux obsèques. Non seulement le film montre comment la mémoire est une réécriture du passé car les souvenirs ne correspondent pas forcément aux faits tels qu'ils se sont effectivement déroulés, mais il interroge aussi la fonction de hiérarchisation de l'information qu'exerce la mémoire au niveau individuel comme au niveau collectif. La communauté reconstruit en effet une mémoire de l'individu en supprimant ce qui pourrait nuire au groupe.

cette puce est retirée et les images peuvent être montées et diffusées aux obsèques. Non seulement le film montre comment la mémoire est une réécriture du passé car les souvenirs ne correspondent pas forcément aux faits tels qu'ils se sont effectivement déroulés, mais il interroge aussi la fonction de hiérarchisation de l'information qu'exerce la mémoire au niveau individuel comme au niveau collectif. La communauté reconstruit en effet une mémoire de l'individu en supprimant ce qui pourrait nuire au groupe.

Dans une perspective davantage méta-filmique, Guy Astic analyse, à l’inverse, le motif de l'amnésie dans trois films – Pique-nique à Hanging Rock de Peter Weir, Lost Highway de David Lynch et Cure de Kiyoshi Kurosawa. Avec le motif du "black-out", l'oeuvre plonge dans une éclipse psychique où se révèle un soubassement du film, un entre-deux mystérieux des images, la résurgence d'un au-delà de l’œuvre. Ce que l'on voit n'est qu'une infime partie de l’ensemble. L'amnésie serait alors une thématisation du fonctionnement cinématographique du film lui-même, qui, à l'instar des personnages, tourne constamment autour d’un vide, d'un black-out fondamental et invite ainsi le spectateur à expérimenter de manière sensorielle cet incommensurable.

Déformations du temps

En science-fiction, la notion même de temps est remise en question. Le genre est un terrain d'expérimentation d'une pensée sur le temps à travers différentes configurations narratives. C'est ce que montre Pierre Cassou-Noguès, chercheur en philosophie et en histoire des sciences. Il analyse ainsi la pensée d’un logicien, Kurt Gödel, et la manière dont ses spéculations sur des figures variées du temps – temps comme apparence, temps paradoxal, temps non-archimédien, temps bi-dimensionnel - ont pu rejoindre les  préoccupations d'auteurs de science-fiction, comme Robert Heinlein ou Kurt Vonnegut.

préoccupations d'auteurs de science-fiction, comme Robert Heinlein ou Kurt Vonnegut.

Samuel Minne, absent mais dont l'intervention était lue par Lauric Guillaud, analyse d'ailleurs l'une des configurations possibles du temps dans certains récits de science-fiction, le temps inversé. Rares sont les textes qui mettent réellement en scène ce motif qu'il ne faut pas confondre avec la simple déconstruction du récit que serait une narration inversée. Time’s Arrow de Martin Amis en est un. Il est évident que ce type de récits pose des problèmes d'écriture et de logique mais certains surmontent ces difficultés et poussent même l’expérimentation jusqu'à atteindre le palindrome, comme la nouvelle "F.I.N." de Fredric Brown.

Bien d'autres exemples de déformations du temps sont présentées par Hervé Lagoguey, enseignant-chercheur en Anglais à l'Université de Reims, qui se penche sur l'œuvre du maître incontesté du temps truqué, Philip K. Dick. Chez lui, le temps et surtout l'histoire sont illusoires, toujours manipulés par des instances qui utilisent cette capacité pour assoir leur pouvoir. Il est un instrument d'oppression, que l'on fasse croire à un stratège militaire de 1998 qu'il vit dans les années 1950, comme dans Le temps désarticulé, ou que les médias déversent un torrent d'événements fictifs pour faire croire à une guerre, dans La vérité avant-dernière. Cependant, ce contrôle s'avère toujours lui aussi illusoire, et en dernière instance, le temps finit par échapper à tout le monde et se déchirer. Le pouvoir est toujours dystopique, la capacité à lire l'avenir devient une malédiction et les manipulations du temps tournent au chaos.

Temps objectif, temps subjectif

Les auteurs de science-fiction cherchent surtout à comprendre ce que recouvre la notion de temps et opposent notamment deux manières de l'appréhender, une façon objective – le temps comme donnée physique- et une façon subjective. Certains auteurs français, par exemple, ont écrit des romans complexes où la trame narrative ne suit pas les règles ordinaires car elle se fonde sur une conception du temps comme donnée psychique subjective. Natacha Vas-Deyres, qui enseigne à l'Université Bordeaux III, montre bien comment ces auteurs, notamment sous l’influence de Philip K. Dick, expérimentent de nouvelles formes d'écriture comme dans le roman probabiliste de Gérard Klein, Les Seigneurs de la Guerre, où chaque chapitre n'est explicable ni par des éléments en amont, ni par des éléments en aval, détruisant ainsi la chaîne causale. De même Michel Jeury, dans Le Temps incertain, déconstruit la notion de point de vue en croisant le psychisme de personnalités différentes.

La distinction entre temps chronologique et temps personnel se retrouve également, explique Jean-Loup Héraud, philosophe à l'Université de Lyon, dans le roman de Robert Silverberg Les Temps parallèles, qui met en scène un personnage voyageant dans le passé. Le récit suggère l'opposition entre le temps arithmétique, instantané, et le temps de l'action, physique, biologique et donc incompressible. Ainsi l'oeuvre de science-fiction permet une expérimentation de diverses temporalités et une compréhension variée de la notion de présent. Qu’est-ce que le présent pour Silverberg ? C’est la présence incarnée, dans un rapport perceptif au monde, nous dit Jean-Loup Héraud.

C'est aussi la question de l'appréhension du présent sur laquelle se penche le psychologue et psychanalyste Thierry Jandrok. Toujours déjà passé, fuyant, le présent engendre la frustration, le regret. Certains récits de science-fiction figurent ainsi  cette difficulté de la psyché, aliénée par la hantise du passé et l'anticipation de l'avenir, à être en phase avec l’instant. De là, Thierry Jandrok interroge des motifs classiques de la science-fiction, comme le paradoxe du grand-père – si je reviens dans le passé et tue mon ancêtre alors je n'existe pas mais dans ce cas je ne suis pas revenu dans le passé et mon grand-père est vivant donc j’existe etc. – ou encore l'idée de précognition, dans lesquels le présent est surdéterminé par une chaîne causale liée à un avenir déjà écrit. Mais il déconstruit cette idée de la causalité en montrant que le temps n’est pas un phénomène continu et logique mais quelque chose d'entièrement subjectif. Seule configuration, d’ailleurs, qui laisse une place au libre-arbitre.

cette difficulté de la psyché, aliénée par la hantise du passé et l'anticipation de l'avenir, à être en phase avec l’instant. De là, Thierry Jandrok interroge des motifs classiques de la science-fiction, comme le paradoxe du grand-père – si je reviens dans le passé et tue mon ancêtre alors je n'existe pas mais dans ce cas je ne suis pas revenu dans le passé et mon grand-père est vivant donc j’existe etc. – ou encore l'idée de précognition, dans lesquels le présent est surdéterminé par une chaîne causale liée à un avenir déjà écrit. Mais il déconstruit cette idée de la causalité en montrant que le temps n’est pas un phénomène continu et logique mais quelque chose d'entièrement subjectif. Seule configuration, d’ailleurs, qui laisse une place au libre-arbitre.

Légendes et Crédits photographiques:

Vignette Page d'accueil

1 Simone Grossman, Gilles Ménégaldo et Delphine Gachet. Photographie de Claire Cornillon

2 Portrait de H.P. Lovecraft

3 Dracula de Francis Ford Coppola. Crédits Allociné

4 L'armée des 12 singes de Terry Gilliam. Crédits Allociné

5 Lost Highway de David Lynch. Crédits Allociné

6 Gérard Peylet, Natacha Vas-Deyres et Lauric Guillaud

7 Thierry Jandrok, Philippe Baudorre et Jean-Loup Héraud. Photographie de Natacha Vas-Deyres

De Temps en Temps

De Temps en Temps Science-fiction et fantastique offrent des moyens tout à fait spécifiques d'explorer la notion de temps et d'en figurer l'expérience à la fois au cinéma et en littérature. Les différents intervenants ont ainsi analysé de multiples visions du passé, présent et futur, dans cette ouverture des possibles que constituent les domaines de l'imaginaire.

Science-fiction et fantastique offrent des moyens tout à fait spécifiques d'explorer la notion de temps et d'en figurer l'expérience à la fois au cinéma et en littérature. Les différents intervenants ont ainsi analysé de multiples visions du passé, présent et futur, dans cette ouverture des possibles que constituent les domaines de l'imaginaire. De même, à l'époque victorienne, la révolution psychanalytique mais aussi la théorie de l'évolution attirent l'attention sur les zones d'ombre de l'humain, ce qui peut expliquer, dans les textes de cette époque, la prégnance dans l'imaginaire du motif du retour de l'enfoui. Le premier mari que l'on croyait mort et qu'il faut désormais éliminer parce que son retour menace le nouvel équilibre, le secret qu'il faut découvrir, autant d'exemples de cette résurgence du passé dans le présent, que l'on retrouve dans Pierre de Lune de Wilkie Collins, Le secret de Lady Audley de Mary Elizabeth Braddon et quelques nouvelles de Montagu Rhodes James, œuvres analysées par Françoise Dupeyron-Lafay – Professeur en Etudes anglophones à Paris XII. Dans ces récits, qui ne sont pas tous à proprement parler fantastiques mais dont les thématiques et l'esthétique trouvent des échos dans le genre, ce qui a été réprimé refait toujours surface.

De même, à l'époque victorienne, la révolution psychanalytique mais aussi la théorie de l'évolution attirent l'attention sur les zones d'ombre de l'humain, ce qui peut expliquer, dans les textes de cette époque, la prégnance dans l'imaginaire du motif du retour de l'enfoui. Le premier mari que l'on croyait mort et qu'il faut désormais éliminer parce que son retour menace le nouvel équilibre, le secret qu'il faut découvrir, autant d'exemples de cette résurgence du passé dans le présent, que l'on retrouve dans Pierre de Lune de Wilkie Collins, Le secret de Lady Audley de Mary Elizabeth Braddon et quelques nouvelles de Montagu Rhodes James, œuvres analysées par Françoise Dupeyron-Lafay – Professeur en Etudes anglophones à Paris XII. Dans ces récits, qui ne sont pas tous à proprement parler fantastiques mais dont les thématiques et l'esthétique trouvent des échos dans le genre, ce qui a été réprimé refait toujours surface. Clayton, où la présence spectrale est là encore la trace d'un passé refoulé. Par différents moyens visuels ou sonores – traitement des couleurs, effets de flou, silence, bande-son énigmatique - est mis en scène le fantomatique, la contamination du réel par le spectral.

Clayton, où la présence spectrale est là encore la trace d'un passé refoulé. Par différents moyens visuels ou sonores – traitement des couleurs, effets de flou, silence, bande-son énigmatique - est mis en scène le fantomatique, la contamination du réel par le spectral.  Le moment précis de la mort peut enfin être au coeur même d'une oeuvre qui dilate cet instant tragique, cette "seconde labyrinthique", comme la nomme Emmanuel Plasseraud,enseignant à Lille III. La Clepsydre de Wojciech Has, L'armée des 12 singes de Terry Gilliam, Mulholland Drive de David Lynch et Klimt de Raoul Ruiz sont des films qui s'ouvrent et se terminent sur ce même instant de la mort et s'installent ainsi dans un entre-deux. Le récit se déploie dans la seconde fatale telle qu'elle est vécue par le personnage lui-même comme un labyrinthe intérieur et subjectif. Néanmoins, le passé n'est pas seulement lié à une angoisse de la mort et de la résurgence mais peut aussi être interrogé en termes de construction d'une mémoire et d'une identité.

Le moment précis de la mort peut enfin être au coeur même d'une oeuvre qui dilate cet instant tragique, cette "seconde labyrinthique", comme la nomme Emmanuel Plasseraud,enseignant à Lille III. La Clepsydre de Wojciech Has, L'armée des 12 singes de Terry Gilliam, Mulholland Drive de David Lynch et Klimt de Raoul Ruiz sont des films qui s'ouvrent et se terminent sur ce même instant de la mort et s'installent ainsi dans un entre-deux. Le récit se déploie dans la seconde fatale telle qu'elle est vécue par le personnage lui-même comme un labyrinthe intérieur et subjectif. Néanmoins, le passé n'est pas seulement lié à une angoisse de la mort et de la résurgence mais peut aussi être interrogé en termes de construction d'une mémoire et d'une identité. cette puce est retirée et les images peuvent être montées et diffusées aux obsèques. Non seulement le film montre comment la mémoire est une réécriture du passé car les souvenirs ne correspondent pas forcément aux faits tels qu'ils se sont effectivement déroulés, mais il interroge aussi la fonction de hiérarchisation de l'information qu'exerce la mémoire au niveau individuel comme au niveau collectif. La communauté reconstruit en effet une mémoire de l'individu en supprimant ce qui pourrait nuire au groupe.

cette puce est retirée et les images peuvent être montées et diffusées aux obsèques. Non seulement le film montre comment la mémoire est une réécriture du passé car les souvenirs ne correspondent pas forcément aux faits tels qu'ils se sont effectivement déroulés, mais il interroge aussi la fonction de hiérarchisation de l'information qu'exerce la mémoire au niveau individuel comme au niveau collectif. La communauté reconstruit en effet une mémoire de l'individu en supprimant ce qui pourrait nuire au groupe.  préoccupations d'auteurs de science-fiction, comme Robert Heinlein ou Kurt Vonnegut.

préoccupations d'auteurs de science-fiction, comme Robert Heinlein ou Kurt Vonnegut.  cette difficulté de la psyché, aliénée par la hantise du passé et l'anticipation de l'avenir, à être en phase avec l’instant. De là, Thierry Jandrok interroge des motifs classiques de la science-fiction, comme le paradoxe du grand-père – si je reviens dans le passé et tue mon ancêtre alors je n'existe pas mais dans ce cas je ne suis pas revenu dans le passé et mon grand-père est vivant donc j’existe etc. – ou encore l'idée de précognition, dans lesquels le présent est surdéterminé par une chaîne causale liée à un avenir déjà écrit. Mais il déconstruit cette idée de la causalité en montrant que le temps n’est pas un phénomène continu et logique mais quelque chose d'entièrement subjectif. Seule configuration, d’ailleurs, qui laisse une place au libre-arbitre.

cette difficulté de la psyché, aliénée par la hantise du passé et l'anticipation de l'avenir, à être en phase avec l’instant. De là, Thierry Jandrok interroge des motifs classiques de la science-fiction, comme le paradoxe du grand-père – si je reviens dans le passé et tue mon ancêtre alors je n'existe pas mais dans ce cas je ne suis pas revenu dans le passé et mon grand-père est vivant donc j’existe etc. – ou encore l'idée de précognition, dans lesquels le présent est surdéterminé par une chaîne causale liée à un avenir déjà écrit. Mais il déconstruit cette idée de la causalité en montrant que le temps n’est pas un phénomène continu et logique mais quelque chose d'entièrement subjectif. Seule configuration, d’ailleurs, qui laisse une place au libre-arbitre.