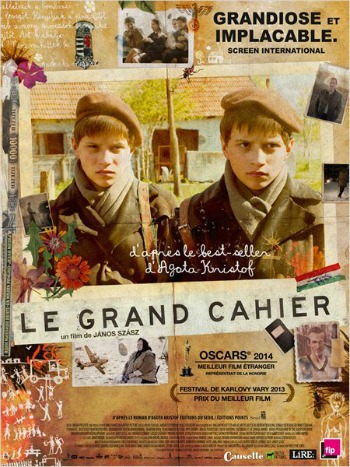

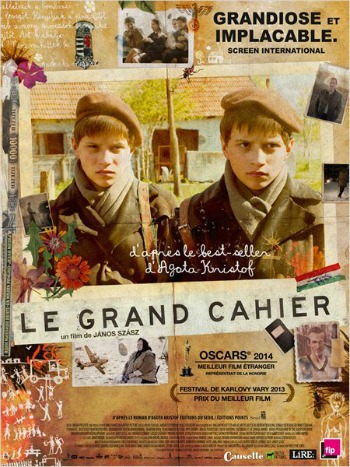

LE GRAND CAHIER, PREMIER ROMAN de l’écrivaine hongroise exilée en Suisse romande Agota Kristof, est adapté pour la première fois à l'écran. Le réalisateur hongrois János Szász se charge de "ramener" l’auteure chez elle, en restituant à la langue hongroise une histoire écrite, par pur hasard, en français. "Le roman est écrit en français et se passe dans un lieu non identifiable lors d’une guerre sans nom. Je voulais situer l’histoire en Hongrie, qu’elle se passe lors de la Seconde Guerre Mondiale, là où elle a vécu." Ainsi János Szász résume-t-il son projet de transposition cinématographique du Grand Cahier, en le plaçant sous le signe de la restitution de l’histoire à son "vrai" décor. – Par Sara de Balsi

LE GRAND CAHIER, PREMIER ROMAN de l’écrivaine hongroise exilée en Suisse romande Agota Kristof, est adapté pour la première fois à l'écran. Le réalisateur hongrois János Szász se charge de "ramener" l’auteure chez elle, en restituant à la langue hongroise une histoire écrite, par pur hasard, en français. "Le roman est écrit en français et se passe dans un lieu non identifiable lors d’une guerre sans nom. Je voulais situer l’histoire en Hongrie, qu’elle se passe lors de la Seconde Guerre Mondiale, là où elle a vécu." Ainsi János Szász résume-t-il son projet de transposition cinématographique du Grand Cahier, en le plaçant sous le signe de la restitution de l’histoire à son "vrai" décor. – Par Sara de Balsi  "ELLE", C'EST NATURELLEMENT AGOTA KRISTOF (lire notre portrait). Échappée de la répression soviétique après la révolte de 1956 et envoyée en Suisse romande, près de Neuchâtel, elle commence à apprendre la langue française à l’âge de 21 ans. Son premier roman, Le Grand Cahier, est publié en 1986 à Paris, exactement trente ans après son départ du pays natal. Il est suivi de près par La Preuve et Le Troisième Mensonge, deuxième et troisième acte d’une trilogie romanesque traduite désormais dans le monde entier. Le film de Szász accomplit non seulement un changement de médium, faisant passer l’univers de la trilogie de l’écrit à l’image, mais aussi un voyage inédit : le retour de l’histoire des deux jumeaux dans le pays de leur créatrice. L’enjeu principal du film est donc explicite : il s’agit du rétablissement d’un lien entre les mots (français) du roman et les choses (hongroises) que ce roman raconte. – Territoires

"ELLE", C'EST NATURELLEMENT AGOTA KRISTOF (lire notre portrait). Échappée de la répression soviétique après la révolte de 1956 et envoyée en Suisse romande, près de Neuchâtel, elle commence à apprendre la langue française à l’âge de 21 ans. Son premier roman, Le Grand Cahier, est publié en 1986 à Paris, exactement trente ans après son départ du pays natal. Il est suivi de près par La Preuve et Le Troisième Mensonge, deuxième et troisième acte d’une trilogie romanesque traduite désormais dans le monde entier. Le film de Szász accomplit non seulement un changement de médium, faisant passer l’univers de la trilogie de l’écrit à l’image, mais aussi un voyage inédit : le retour de l’histoire des deux jumeaux dans le pays de leur créatrice. L’enjeu principal du film est donc explicite : il s’agit du rétablissement d’un lien entre les mots (français) du roman et les choses (hongroises) que ce roman raconte. – Territoires

DÈS LE DEBUT, le récit est encadré par des coordonnées spatio-temporelles précises. Budapest, 1944. Une femme emmène ses deux jumeaux d’une dizaine d’années chez sa mère, à l’extrémité d’une petite ville de campagne tout près de la frontière avec un pays étranger, pour qu’ils aient plus de chances de survivre à la guerre qui ravage la Hongrie. Livrés à cette grand-mère grossière et méchante que tout le monde appelle la Sorcière, les jumeaux vont s’imposer un terrible "apprentissage", à travers une série de "leçons" qui constituent une véritable stratégie de survie à la guerre et à la cruauté qui les entourent.

LE "GRAND CAHIER", dans lequel les jumeaux enregistrent tout ce qui leur arrive, figure parfaitement l’enjeu du film : si, dans le roman, il s’agissait d’un cahier de composition, où les jumeaux recopiaient leurs rédactions sur des sujets précis, ici le cahier recouvre la double fonction de journal intime, dont l’écriture est suggérée au début du film par le père, et de registre des "leçons" que les jumeaux s’auto-imposent. Le cahier est un lieu de mémoire à part entière : les jumeaux y collent des photographies, des dessins, des cartes postales ; ils y inscrivent des dates et des noms, ils y conservent toute autre sorte d’objets chargés de témoigner de leur expérience de survie. Sur l’une des premières pages de l'ouvrage, les jumeaux collent ainsi une carte postale de Köszeg, la ville de frontière dans laquelle Agota Kristof a grandi, et qui remplace avec son poids la "petite ville" du roman (qui deviendra "la ville de K." dans les deux autres volets de la trilogie) ; les soldats portent des uniformes qui trahissent leur identité : Hongrois, Allemands, puis Russes ; le "troupeau humain" qui défile dans les rues de la ville dans un chapitre du roman est restitué à sa réalité de cortège de Juifs en route pour les camps de concentrations... Arrachés de leur contexte par l’écriture "étrangère" de Kristof, les faits sont "re-territorialisés" (1) dans le film de Szász : tout acquiert un nom, une spatialité, une matérialité absente dans le roman. – Traduction

LE "GRAND CAHIER", dans lequel les jumeaux enregistrent tout ce qui leur arrive, figure parfaitement l’enjeu du film : si, dans le roman, il s’agissait d’un cahier de composition, où les jumeaux recopiaient leurs rédactions sur des sujets précis, ici le cahier recouvre la double fonction de journal intime, dont l’écriture est suggérée au début du film par le père, et de registre des "leçons" que les jumeaux s’auto-imposent. Le cahier est un lieu de mémoire à part entière : les jumeaux y collent des photographies, des dessins, des cartes postales ; ils y inscrivent des dates et des noms, ils y conservent toute autre sorte d’objets chargés de témoigner de leur expérience de survie. Sur l’une des premières pages de l'ouvrage, les jumeaux collent ainsi une carte postale de Köszeg, la ville de frontière dans laquelle Agota Kristof a grandi, et qui remplace avec son poids la "petite ville" du roman (qui deviendra "la ville de K." dans les deux autres volets de la trilogie) ; les soldats portent des uniformes qui trahissent leur identité : Hongrois, Allemands, puis Russes ; le "troupeau humain" qui défile dans les rues de la ville dans un chapitre du roman est restitué à sa réalité de cortège de Juifs en route pour les camps de concentrations... Arrachés de leur contexte par l’écriture "étrangère" de Kristof, les faits sont "re-territorialisés" (1) dans le film de Szász : tout acquiert un nom, une spatialité, une matérialité absente dans le roman. – Traduction

DANS CETTE OPÉRATION COMPLEXE, un rôle fondamental est confié à la langue hongroise. Car son inscription dans la langue maternelle d’Agota Kristof confère à ce film la légitimité et l’autorité qu’il n’aurait pu avoir en aucune autre langue ; le hongrois tient ici lieu de vérité, tandis que dans le roman l’emploi du français, langue "neutre", qui n’est parlée par aucun des personnages, était une fiction de plus. C’est l’énonciation hongroise qui permet au film de déployer une réflexion sur le langage.

LES PAGES DENSÉMENT ECRITES en hongrois du cahier ponctuent la narration, elles en sont les pivots indispensables. "Il était fondamental que le cahier des enfants soit le protagoniste du film", déclare le réalisateur. Mais le hongrois n’est pas la seule langue du film : les scènes où un personnage doit traduire d’une langue à une autre (notamment, entre hongrois et allemand) sont nombreuses. Szász restitue effectivement le roman de Kristof à son plurilinguisme originel, rendu invisible par l’emploi tyrannique du  français dans le roman. De ce point de vue, on comprend l’absence dans le film des scènes d’apprentissage des langues (l’allemand, le russe) de la part des jumeaux : les langues sont des objets concrètement hostiles, leurs sonorités différentes contrastent, les étrangers demeurent incompréhensibles aux jumeaux. La parole de l’autre est distante, intraduisible. – Pudeur

français dans le roman. De ce point de vue, on comprend l’absence dans le film des scènes d’apprentissage des langues (l’allemand, le russe) de la part des jumeaux : les langues sont des objets concrètement hostiles, leurs sonorités différentes contrastent, les étrangers demeurent incompréhensibles aux jumeaux. La parole de l’autre est distante, intraduisible. – Pudeur

TOUT CE QUI EST VAGUE et indéterminé dans le roman ne fait pas pour autant l’objet d’une explicitation dans le film. Certains objets conservent l’opacité qu’ils avaient dans le texte, voire en acquièrent davantage. L’absence de nom propre pour les deux jumeaux demeure ainsi, renforçant leur caractère indifférencié et inséparable. "Ils sont comme une seule personne", dit le père au tout début du film. Et malgré l’abondance de déterminations offertes par le médium cinématographique, le film choisit une esthétique de la discrétion qui en fait un objet moins "réaliste" qu’il ne le paraît à première vue.

SZASZ S'AVÈRE EN EFFET très pudique dans la représentation des péripéties des deux héros : les scènes les plus violentes du roman (notamment, en matière de sexe et de cruauté) sont soit absentes soit étouffées par le procédé de l’ellipse, fréquemment employé. "Ce qui est arrivé à Agota Kristof, on ne peut pas le filmer." Ainsi János Szász motive-t-il son choix de réticence, dans un film qui se veut très "fidèle" (et qui est officiellement dédie "à la mémoire d’Agota Kristof"). "Je voulais traiter toutes ces scènes brutales et douloureuses, mais on ne doit pas filmer automatiquement toutes les scènes du roman", explique-t-il. Pour ne vouloir pas tout filmer, il choisit de ne rien filmer, et de nous livrer une série de scènes dont le versant cruel est désamorcé voire délibérément effacé. Ce parti pris engage également les déterminations physiques de l’univers raconté : la laideur et la saleté des lieux et des personnages sont atténuées. Même la beauté des jumeaux, vantée dans l'ouvrage de Kristof, perd ici un peu de son éclat.  S. de B.

S. de B.

----------------------- à Paris, le 18 mars 2014 Le Grand Cahier (A Nagy Füzet), drame hongrois de János Szász D'après Le Grand Cahier, d'Agota Kristof, Seuil, 1986 Avec Laszló Gyémánt, András Gyémánt, Piroska Molnár, Ulrich Thomsen, ...

Durée : 1h49

Sortie en France le 19 mars 2014 (1) Théorisée par Deleuze et Guattari dans leurs œuvres politiques, la "déterritorialisation" est un concept politique et social appliqué au domaine de la création artistique. Il décrit un mouvement créatif par lequel des objets, des animaux, des gestes, des signes, sont libérés de leurs usages conventionnels et se "reterritorialisent" dans un nouvel usage, une nouvelle vie. Dans Kafka : pour une littérature mineure (Minuit, 1975), ce concept désigne l’une des conditions de la « littérature mineure », terme qui désigne la littérature qu’une minorité produit dans une langue majeure, mais aussi, par extension, toute littérature qui subvertit la langue hégémonique, dominante.

Crédits photos : © Amour Fou Filmproduktion

Crédits photos : © Amour Fou Filmproduktion

"ELLE", C'EST NATURELLEMENT AGOTA KRISTOF (lire notre portrait). Échappée de la répression soviétique après la révolte de 1956 et envoyée en Suisse romande, près de Neuchâtel, elle commence à apprendre la langue française à l’âge de 21 ans. Son premier roman, Le Grand Cahier, est publié en 1986 à Paris, exactement trente ans après son départ du pays natal. Il est suivi de près par La Preuve et Le Troisième Mensonge, deuxième et troisième acte d’une trilogie romanesque traduite désormais dans le monde entier. Le film de Szász accomplit non seulement un changement de médium, faisant passer l’univers de la trilogie de l’écrit à l’image, mais aussi un voyage inédit : le retour de l’histoire des deux jumeaux dans le pays de leur créatrice. L’enjeu principal du film est donc explicite : il s’agit du rétablissement d’un lien entre les mots (français) du roman et les choses (hongroises) que ce roman raconte.

"ELLE", C'EST NATURELLEMENT AGOTA KRISTOF (lire notre portrait). Échappée de la répression soviétique après la révolte de 1956 et envoyée en Suisse romande, près de Neuchâtel, elle commence à apprendre la langue française à l’âge de 21 ans. Son premier roman, Le Grand Cahier, est publié en 1986 à Paris, exactement trente ans après son départ du pays natal. Il est suivi de près par La Preuve et Le Troisième Mensonge, deuxième et troisième acte d’une trilogie romanesque traduite désormais dans le monde entier. Le film de Szász accomplit non seulement un changement de médium, faisant passer l’univers de la trilogie de l’écrit à l’image, mais aussi un voyage inédit : le retour de l’histoire des deux jumeaux dans le pays de leur créatrice. L’enjeu principal du film est donc explicite : il s’agit du rétablissement d’un lien entre les mots (français) du roman et les choses (hongroises) que ce roman raconte. LE "GRAND CAHIER", dans lequel les jumeaux enregistrent tout ce qui leur arrive, figure parfaitement l’enjeu du film : si, dans le roman, il s’agissait d’un cahier de composition, où les jumeaux recopiaient leurs rédactions sur des sujets précis, ici le cahier recouvre la double fonction de journal intime, dont l’écriture est suggérée au début du film par le père, et de registre des "leçons" que les jumeaux s’auto-imposent. Le cahier est un lieu de mémoire à part entière : les jumeaux y collent des photographies, des dessins, des cartes postales ; ils y inscrivent des dates et des noms, ils y conservent toute autre sorte d’objets chargés de témoigner de leur expérience de survie. Sur l’une des premières pages de l'ouvrage, les jumeaux collent ainsi une carte postale de Köszeg, la ville de frontière dans laquelle Agota Kristof a grandi, et qui remplace avec son poids la "petite ville" du roman (qui deviendra "la ville de K." dans les deux autres volets de la trilogie) ; les soldats portent des uniformes qui trahissent leur identité : Hongrois, Allemands, puis Russes ; le "troupeau humain" qui défile dans les rues de la ville dans un chapitre du roman est restitué à sa réalité de cortège de Juifs en route pour les camps de concentrations... Arrachés de leur contexte par l’écriture "étrangère" de Kristof, les faits sont "re-territorialisés" (1) dans le film de Szász : tout acquiert un nom, une spatialité, une matérialité absente dans le roman.

LE "GRAND CAHIER", dans lequel les jumeaux enregistrent tout ce qui leur arrive, figure parfaitement l’enjeu du film : si, dans le roman, il s’agissait d’un cahier de composition, où les jumeaux recopiaient leurs rédactions sur des sujets précis, ici le cahier recouvre la double fonction de journal intime, dont l’écriture est suggérée au début du film par le père, et de registre des "leçons" que les jumeaux s’auto-imposent. Le cahier est un lieu de mémoire à part entière : les jumeaux y collent des photographies, des dessins, des cartes postales ; ils y inscrivent des dates et des noms, ils y conservent toute autre sorte d’objets chargés de témoigner de leur expérience de survie. Sur l’une des premières pages de l'ouvrage, les jumeaux collent ainsi une carte postale de Köszeg, la ville de frontière dans laquelle Agota Kristof a grandi, et qui remplace avec son poids la "petite ville" du roman (qui deviendra "la ville de K." dans les deux autres volets de la trilogie) ; les soldats portent des uniformes qui trahissent leur identité : Hongrois, Allemands, puis Russes ; le "troupeau humain" qui défile dans les rues de la ville dans un chapitre du roman est restitué à sa réalité de cortège de Juifs en route pour les camps de concentrations... Arrachés de leur contexte par l’écriture "étrangère" de Kristof, les faits sont "re-territorialisés" (1) dans le film de Szász : tout acquiert un nom, une spatialité, une matérialité absente dans le roman. français dans le roman. De ce point de vue, on comprend l’absence dans le film des scènes d’apprentissage des langues (l’allemand, le russe) de la part des jumeaux : les langues sont des objets concrètement hostiles, leurs sonorités différentes contrastent, les étrangers demeurent incompréhensibles aux jumeaux. La parole de l’autre est distante, intraduisible.

français dans le roman. De ce point de vue, on comprend l’absence dans le film des scènes d’apprentissage des langues (l’allemand, le russe) de la part des jumeaux : les langues sont des objets concrètement hostiles, leurs sonorités différentes contrastent, les étrangers demeurent incompréhensibles aux jumeaux. La parole de l’autre est distante, intraduisible.